The Ugly Stepsister

Forse non c'è genere migliore dell'horror, oggi, per restituire al mito, alla leggenda e alla fiaba tutta la loro forza originaria, tutta la loro carica feroce, spaventosa e ammonitrice. Sembra averlo capito bene la norvegese Emilie Blichfeldt che, in tempi di live action imperanti ma innocui, con The Ugly Stepsister – presentato al Sundance Film Festival – dà vita a un'opera prima che proprio dai “classici” parte per costruire una storia decisamente radicata nel nostro tempo.

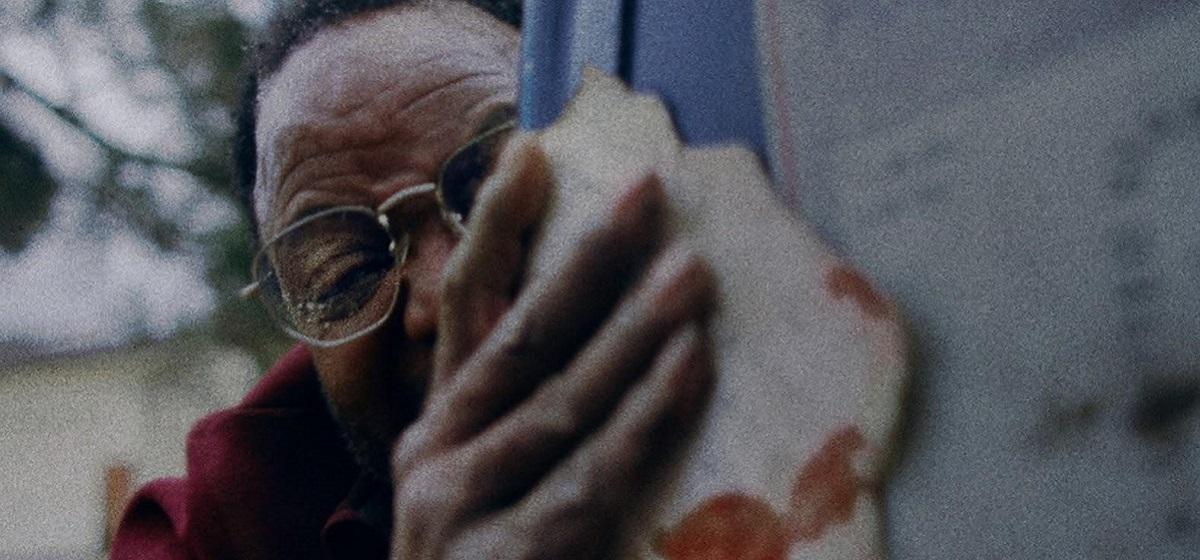

Per farlo usa l'espediente, molto in voga negli ultimi anni, del raccontare una vicenda conosciuta da un punto di vista inedito, meglio se di un villain “redento” (Malefica, Gretel & Hansel, Wicked), unendolo all'uso, per certi versi anch'esso inflazionato, del body horror in chiave esplicitamente femminista (The Substance, Titane). La fiaba di Cenerentola rivive così attraverso gli occhi, il volto e il corpo non conforme, dimesso e via via sempre più martoriato di Elvira (Lea Myren), una delle sorellastre della celebre protagonista (qui con le fattezze bionde ed eteree di Thea Sofie Loch Næss). Un cambio di prospettiva che sottende un ribaltamento tanto tematico quanto espressivo in grado di fare di The Ugly Stepsister un horror indubbiamente interessante e tutt'altro che innocuo. È proprio dai sogni e dai desideri bigger than life di questa antagonista promossa a (tragica) eroina che prende infatti forma il film di Blichfeldt, costruendo, attraverso inserti onirici degni di Walerian Borowczyk e un senso del disfacimento corporeo di derivazione immancabilmente cronenberghiana, un viaggio graduale e respingente nella perdita di sé.

Guardando ad altri recenti esempi scandinavi di ossessione e perdizione (uno su tutti, Sick of Myself), la regista mette così in scena un'altra storia sui rischi dell'ambizione smodata e del desiderio fuori controllo, declinando in chiave fantastica la tirannia della bellezza e l'ossessione per canoni estetici inarrivabili. Più Elvira diventa bella e desiderabile, infatti, accettando ogni violenza fisica (e psicologica) sul proprio corpo, più perde la ragione. Una discesa nella follia che si fa tutt'uno con una storia che, riprendendo in chiave gore e grottesca l'oscurità già presente nel racconto originale (l'amputazione delle dita dei piedi per entrare nella scarpetta, le mutilazioni oculari) la contamina con una buona dose di black humour, parlando alla contemporaneità e alla sua ossessione per il bello e per la realizzazione a ogni costo.

Tra rinoplastiche ante litteram, ciglia cucite direttamente sulle palpebre e parassiti ingeriti per dimagrire, The Ugly Stepsister fa quindi della sua insostenibilità il suo principale punto di forza, dando vita, contestualmente, a un personaggio dalla sgradevole complessità, vittima di un mondo in cui il non conforme non ha diritto di parola e la distinzione tra bene e male si sfalda nelle mille sfumature cui porta l'ambizione, il senso di (non) appartenenza e il rapporto, sempre più problematico, tra realtà e desiderio, redenzione e autodistruzione.