Un sottomarino russo gestito da un cervello digitale, che regola la rotta ma anche le regole d’ingaggio e gli armamenti, viaggia nelle profondità del mare artico. D’improvviso scatta l’allarme di prossimità. Un altro sommergibile in avvicinamento. Il capitano e il primo ufficiale passeranno i minuti successivi a capire se sono pronti o meno a dare inizio, da soli, a una guerra nucleare. Non serve raccontare oltre, basta prendere atto che il prologo di Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno pare provenire da un altro tempo e altro spazio, lo stesso di certi thriller militari anni ’80 o di alcuni film di Aldrich.

Ma non basta. Perché la prima sequenza di Dead Reckoning 1, già linguisticamente “separata” dal resto della saga, rinuncia anche alla presenza del corpo attoriale del suo protagonista, che non pare trovare spazio nel mondo da cui quella stessa scena proviene. Non è un’occorrenza da sottovalutare, soprattutto perché, forse più che l’assenza di Tom Cruise negli attimi iniziali del film, a colpire è soprattutto il suo ingresso in scena che pare portare in primo piano, a vivo, la crisi piuttosto che ricomporla. Perché Ethan Hunt emerge dal buio, pochi secondi dopo la sequenza del sottomarino, come un fantasma, entità priva di quella fisicità “analogica” che finora lo aveva contraddistinto nel contesto del cinema contemporaneo.

Forse allora è necessario fare un passo indietro. Negli ultimi mesi si è provato a raccontare, su queste pagine, il senso delle immagini e dell’identità di un cinema popolare sempre più infiltrato da un digitale che ne ripensa traiettorie, obiettivi, caratteri essenziali. Ebbene, in prospettiva è evidente che l’epilogo (almeno momentaneo) della riflessione debba intercettare il destino dell’agente Hunt e del suo attore. Anzi, a onor del vero, questa coda inizia da tutt’altra parte, per la precisione da quel Top Gun: Maverick che è vero e proprio manifesto di resistenza analogica al digitale, sia in termini esperienziali che di rappresentazione, con Cruise che svela apertamente (ma ce n’era ancora bisogno?) il suo primato di Ultimo Attore Analogico, di performer che agisce sulla scena in prima persona, con il proprio corpo, ultimo baluardo di una fisicità tangibile che sembra disperdersi giorno dopo giorno.

Vero è che Hunt e Maverick sono entità difficilmente confrontabili, ma altrettanto innegabile è il fatto di come la quotidianità di Cruise e la sua costante narrazione autopromozionale si sovrapponga alle traiettorie dei suoi personaggi, tale da metterli tutti sullo stesso piano, come tasselli di una riflessione che ha in lui il punto di partenza e di arrivo. E in questo senso, dunque, è inevitabile percepire l’urgenza, da parte sua, di ragionare sul mutamento del medium in cui si muove.

Qualcosa però sembra andare storto, l’impatto tra la sua identità analogica e lo spazio digitale pare in Dead Reckoning 1 violentissimo. Lo svela forse già questo suo deporre simbolicamente le armi fin dall’inizio, questa riemersione dal mondo delle ombre; ma le linee su cui si muove il film sono presto chiarissime, a partire da una storyline che contrappone Hunt e la squadra a un’intelligenza artificiale intenta a prendere il controllo dello scacchiere geopolitico. E davvero ogni riflessione potrebbe partire proprio dalla scrittura fastidiosamente didascalica, dal piglio millenarista, quasi apocalittico, con cui è raccontata questa AI.

Perché la vaghezza della nemesi permette alla diegesi di trovare più agevolmente scappatoie nel racconto, come se il film non riuscisse a nascondere l’inquietudine di rapportarsi con un contesto che potrebbe mettere facilmente in scacco persino Cruise/Hunt. In questo senso non è casuale se tutta la prima parte di Dead Reckoning, la più centrata, concettuale, sia un trattatello che si interroga tra le righe sul (ri)posizionamento dell’umano in un reale ibridato dal digitale, sulle sue percezioni, sulla sua identità. Torna in primo piano quel discorso sul primato della vista umana sulla tecnica intravisto in certi passaggi straordinari di Ghost Protocol, di cui il film riattiva tutta una serie di motivi dalla tempesta di sabbia che “impedisce di vedere” a un protagonista disperso tra non luoghi (lì era il Burj Khalifa, qui l’aeroporto di Abu Dhabi), passando per una caccia all’uomo in cui sono fondamentali proprio i sensi, la tattilità, la ricerca sul “campo” per trovare un bersaglio che confonde la propria identità tramite la tecnologia.

Sarà l’unico, vero, affondo (auto)riflessivo di un film che dopo questa sequenza finirà per ripiegarsi su sé stesso, accantonando il suo concept per cercare rabbiosamente di portare lo status quo a vantaggio della sua star. Ecco allora che la scrittura pura finisce per annullarsi nel set piece divertito ma fine a sé stesso, nello stunt più ambizioso, nella costruzione di sequenze in cui l’atletismo di Cruise è sempre in primo piano. Qui, nella corsa costante, nell’inseguimento tra le strade di Roma, nel lancio nel vuoto che apre il segmento finale del film ecco che torna L’Ultimo Attore Analogico e con lui, soprattutto, il tentativo di riappropriarsi di una fisicità, di una tangibilità da contrapporre allo spazio dei dati. Eppure è evidente che il film fatichi a sostenere un sistema che pare assecondare sempre più l’appassionata ma forse egoistica ricerca di legittimità del suo attore. Qualcosa, alla fine, sembra incepparsi ed è un po’ come assistere a un violento svelamento. E se quella corsa continua di Hunt fosse soprattutto un tentativo di fuga, perché, in cuor suo, persino l’eroe sa che è troppo tardi? La sensazione è che, malgrado il film racconti il digitale in modo superficiale ne percepisca comunque il peso, e lasci trapelare, con evidenza tra le sue immagini, il cambio di paradigma di cui si fa portatore. E lo fa con una ferocia straordinaria. È un po’ come se Christopher McQuarrie si ricordasse della lezione de I soliti sospetti, e lasciasse intendere che la verità è sempre stata sotto i nostri occhi ma noi siamo stati troppo pigri per accorgercene. E la verità è che lo spazio, la forma mentis digitale, ha già cominciato a intaccare l’ultima fortezza analogica dell’intrattenimento contemporaneo.

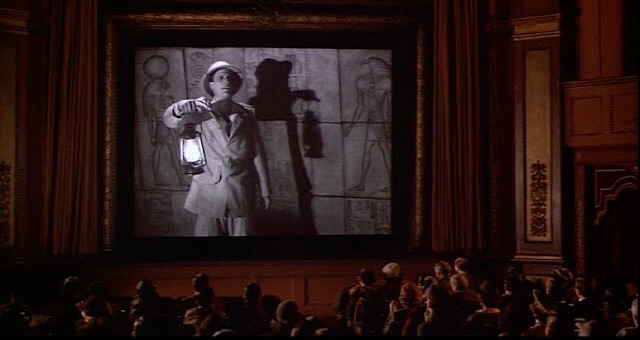

Basta tornare su certe particolari vertigini del film per svelarne la vera natura. E allora ti accorgi del gioco referenziale di un McQuarrie vivacissimo, che mentre con la mano destra pesca a piene mani dal Canone (le cavalcate di Lawrence d’Arabia nel deserto ma anche gli ultimi spasmi del Titanic diviso in due di Cameron), con la sinistra esplora più o meno consapevolmente un’estetica che guarda a certe pietre miliari del gaming, tra le avventure nelle steppe afghane di Metal Gear Solid V e la risalita frenetica del treno in bilico sul burrone che chiude Uncharted 2; oppure ti rendi conto che, mentre Cruise prova a rafforzare la sua mitologia, tra Venezia e l’Orient Express, in realtà rimane bloccato in spazi di risulta, in diorama costruiti come database di materiali pre esistenti, chiuso tra gli spazi angusti di una 500 gialla come quella del Lupin di Monkey Punch o, ancor meglio, intrappolato in un convinto, appassionato, passo da Bond Movie, teso tra travestimenti, scazzottate e femme fatale che pare sempre a un’inquadratura di distanza da cadere in mille pezzi come una quinta teatrale. Ma a raccontare la consapevolezza di Dead Reckoning è, come è già stato scritto, il coraggio di portare in primo piano un racconto che, a tratti, asseconda le svolte suggerite dalla stessa macchina, dall’algoritmo che guida i personaggi sulla scacchiera, come a voler escludere l’umano anche dalla sfera creativa. Sul fondo, rimane una rivelazione, quella di un Cruise dall’identità duale, attore analogico, sì, ma comunque, a suo modo, (super)umano, non assimilabile certo allo spazio dei dati ma neanche davvero a quello reale, concreto, malgrado gli sforzi compiuti, per raccontare il contrario.

E con l’infosfera l’Hunt riattraversato, intaccato dal sistema di Dead Reckoning pare condividere soprattutto il carattere più inquietante: la riproducibilità in serie. Come al solito lo script manca di finezza eppure riesce a infilare nel flusso di immagini una sequenza fondamentale. Perché quel cambio di focus della narrazione nell’ultimo atto, con la Grace di Hayley Atwell che agisce da operativa e sale in primo piano, quel momento che sa di passaggio di testimone, lascia intendere tra le righe che l’immagine, i caratteri di Hunt possono essere trasferiti, sovrascritti, su chiunque senza sforzo. E allora il mito di Cruise/Hunt/Maverick, cade senza che ce se ne renda conto, e, forse, egli stesso finisce per essere assorbito senza fare troppe resistenze nello spazio digitale.

Non è casuale se l’ultima inquadratura del film sia su un Hunt in volo in paracadute, come il personaggio di Brad Pitt all’inizio dell’Allied di Zemeckis, pronto ad atterrare in uno spazio all’apparenza vuoto, un Deserto Del Reale in cui, di lui, dell’Ultimo Attore Analogico, non rimane altro che un vuoto status iconico. Il resto sarà tutto da (ri)costruire, magari con mezzi diversissimi da quelli analogici.