"Robin Redbreast" e "A Photograph" - Il folk horror tv di John Griffith Bowen

La tv inglese negli anni ’70 è stata uno dei principali laboratori di produzione dell’immaginario folk horror, lasciando un segno indelebile che riappare nel revival contemporaneo del genere. Dalle Ghost Stories for Christmas di Lawrence Gordon Clark agli infernali Public Information Film, l’epoca è infestata da spettri che sono tornati ad angosciarci attraverso quell’hauntology di cui tanto si è discusso durante il decennio appena trascorso.

Interrogandosi su come definire le forme essenziali del genere, lo studioso Adam Scovell individua quella che chiama «Folk Horror Chain». Il suo primo elemento è l’uso del paesaggio, che spesso definisce il tema estetico dell’opera isolando i personaggi al suo interno. Gli eventi del folk horror avvengono fisicamente e sociologicamente al di fuori della società: l’isolamento è un altro punto chiave. È rappresentato da comunità che sviluppano una morale deformata rispetto a quella dominante, esprimendola attraverso paganesimo e occultismo. La catena si chiude con una manifestazione legata a questo sistema di valori. Può consistere nell’apparizione di un’entità sovrannaturale, oppure può trattarsi di un evento violento, come un sacrificio.

Nel panorama della tv britannica i titoli folk horror degni di attenzione sono molti, così come gli autori da non dimenticare – per esempio, Nigel Kneale, che tra le varie cose ha scritto i film per la tv The Stone Tape e quelli di Quatermass. Ma non è l’unico sceneggiatore ad avere colto in pieno lo spirito di quel momento così peculiare per l’horror. Un altro nome da non dimenticare è quello del recentemente scomparso John Bowen. All'interno del format tv Play for Today possiamo infatti trovare due opere fondamentali, entrambe scritte da lui: Robin Redbreast del 1970 e la successiva A Photograph del 1977.

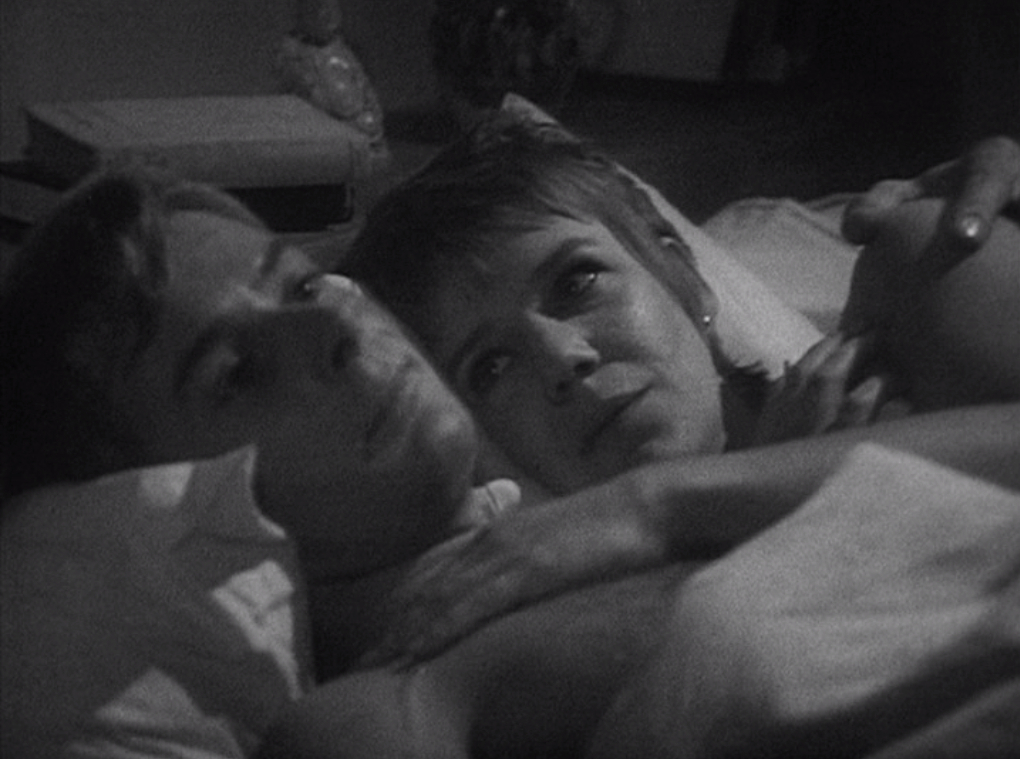

Trasmessa dal 1970 al 1984, la serie è un’antologia di play originali autoconclusivi, scritti per la televisione. Non sono film e non sono drammi teatrali, ma hanno alcune caratteristiche di entrambi. Vanno in onda in un periodo di austerity, durante il quale le limitazioni economiche hanno conseguenze anche sulla produzione tv. La BBC cancellava periodicamente i propri archivi, per cui perdere una trasmissione spesso significava non poter mai più vedere un’opera. Scritto da Bowen e diretto da James MacTaggart, Robin Redbreast viene trasmesso a colori alla fine del 1970 e all’inizio del 1971, ma di quella versione non rimane traccia. Al tempo venivano però fatte delle copie in bianco e nero di alcuni play, destinate alla vendita internazionale, ed è in questo modo che Robin Redbreast è arrivato fino a noi (seguiranno spoiler).

La sua trama ha più di un elemento in comune con The Wicker Man, la pietra miliare di Robyn Hardy che uscirà solo 3 anni più tardi. In Robin Redbreast la protagonista è Norah Palmer, una donna di 35 anni che dopo la fine di una relazione si trasferisce da Londra in un cottage di campagna. Alcuni avvenimenti misteriosi portano Norah a restare incinta dopo un incontro sessuale col giovane Rob, un ragazzo del posto. Rimasta bloccata nel paese, Norah scopre una cospirazione degli abitanti del villaggio, che hanno manipolato gli eventi per condurla al concepimento. Rob viene ucciso, secondo una tradizione religiosa volta ad assicurarsi il successo dei raccolti. Il ciclo si ripete nel corso del tempo: la comunità alleva e poi sacrifica i figli concepiti dalle vittime precedenti.

La somiglianza con The Wicker Man non è casuale e va oltre la semplice ispirazione. Entrambe le opere sono influenzate dal libro Il ramo d’oro di Sir James Frazer, un saggio antropologico sulle religioni antiche, che secondo Frazer ruotavano attorno a sacrifici umani offerti per rigenerare la terra. Per la ricercatrice Diana Rodgers, anche se Frazer viene screditato dai folkloristi moderni, il revival dell’occulto degli anni ’60 genera un’ondata di interesse per il folklore che rende popolare Il ramo d’oro, influenzando oltre a Hardy e allo sceneggiatore Anthony Shaffer anche alcuni autori della “wyrd television”.

Come nota Scovell nelle sue riflessioni sulla Folk Horror Chain, in molte opere questa concatenazione di elementi è già stata stabilita quando la narrazione comincia. I personaggi ne scoprono i risultati sulla propria pelle, senza attraversare in prima persona ogni passaggio. La realtà della situazione si rivela loro nello scioglimento finale, proprio come accade al sergente Neil Howie di The Wicker Man, a Norah in Robin Redbreast e, come vedremo, al co-protagonista di A Photograph; ma è un meccanismo che troviamo anche oggi in film derivati da queste opere, come Hereditary e Midsommar di Ari Aster. Se vogliamo vederla in termini di autodeterminazione, essa viene sottratta ai personaggi di questo tipo di folk horror: anche quando acconsentono a qualcosa, non conoscono mai tutte le implicazioni delle loro decisioni, che spesso sono già state predisposte da altre persone. Il gruppo che cospira alle loro spalle fa in modo che l’ignoranza verso i particolari spinga i soggetti nella direzione desiderata. Le azioni delle vittime sono facilmente prevedibili perché la manipolazione a cui sono sottoposte fa leva su forze elementari come l’attrazione sessuale o il dolore.

Nella prima inquadratura in cui lo incontriamo – attraverso gli occhi di Norah – Rob viene presentato quasi nudo, corpo erotico svuotato da altre funzioni. La vicenda sottolinea marcatamente come per quanto Norah si sforzi non riesca a trovare una ragione di interesse verso Rob che non sia puramente sessuale. Nella logica rituale dei paesani, Norah e Rob sono ricondotti ai loro ruoli riproduttivi: la donna è un grembo, mentre il giovane Robin ne è il fecondatore; tant’è che quando Norah capisce cos’è successo, paragona se stessa e il ragazzo a toro e mucca.

È notevole come uno dei conflitti principali del play sia costruito attorno al desiderio femminile, che di per sé non viene mai rappresentato in maniera negativa. È l’inganno che lo circonda ad avere una connotazione maligna. I cospiratori, per quanto “sex positive” secondo uno standard odierno, si premurano di privare Norah di uno degli strumenti principali dell’emancipazione femminile che la donna ha portato con sé da Londra: il suo diaframma, anticoncezionale che le viene rubato poco prima che abbia luogo la sua avventura erotica, per esserle ironicamente restituito a fecondazione avvenuta. A riguardo Robin Redbreast è un play spregiudicato, che dopo aver mostrato in primo piano un contraccettivo osa pronunciare la parola “aborto” almeno tre volte. Cede però al più classico dei trope reazionari, quello che vede la donna cambiare idea all’ultimo momento, decidendo di portare a termine la gravidanza e definendo la pratica abortiva come omicidio – d’altra parte, per quanto sia un play al passo con la rivoluzione sessuale, rimane pur sempre un’opera per una tv di stato, prodotta 50 anni fa. Ma il punto cruciale del folk horror di Robin Redbreast è proprio la strana contraddizione tra la mancata possibilità di autodeterminarsi e il rispetto per una figura femminile sessualmente libera. Le dee della fertilità nelle antiche religioni assomigliavano a Norah, le dice Mr Fisher, figura di spicco del villaggio. Una donna non sposata, ma non una vergine, si accoppiava con un giovane che sarebbe stato trattato come un re, per essere poi sacrificato così che dal suo sangue potesse nascere il nuovo raccolto. Davanti alla perplessità di Norah, Mr Fisher le consiglia di leggere proprio quel Ramo d’oro menzionato sopra.

Play for Today nel 1977 scatena controversie con The Price of Coal di Ken Loach e la produzione televisiva di Scum di Alan Clarke, che viene infatti censurata dalla BBC fino al 1991 (mentre la sua versione filmica esce nel 1979). Sempre nel 1977, la serie presenta un altro lavoro scritto da Bowen e diretto da John Glenister, A Photograph. Si tratta della storia di un matrimonio infelice vista attraverso gli occhi della moglie Gill Otway, un’insegnante di umili origini sposata al critico d’arte Michael. La vicenda è uno psicodramma folk horror che esamina la disperazione di lei e l’ipocrisia di lui, con una sensibilità che ricorda quella di Ari Aster in Midsommar.

In A Photograph, Michael ha sposato Gill soltanto perché era incinta, ma la gravidanza è stata interrotta da un aborto spontaneo. Michael è egocentrico e poco empatico, mentre a Gill è stato diagnosticato un disturbo depressivo per il quale è in terapia. I risultati sembrano scarsi, anche se la conclusione getterà una nuova luce su questo punto. Il play inizia con l’inquadratura di Michael cadavere, l’espressione stupefatta. La vicenda che segue è un flashback che ci spiega come il personaggio abbia fatto questa fine. La storia inizia con l’arrivo di una busta misteriosa, contenente soltanto la fotografia di due ragazze sedute su un prato davanti a un caravan. Questo frammento di campagna si insinua nella vita della coppia e nelle sue disfunzioni: Michael non sa perché gli sia stata inviata la foto, Gill la analizza ossessivamente. Michael decide quindi di andare a cercare questo caravan, il luogo in cui troverà la morte.

In Robin Redbreast oltre a Mr Fisher, c’è un altro personaggio a circuire la protagonista. Si tratta dell’opprimente Mrs. Vigo, una donna di mezz’età dai modi bruschi, che si occupa delle pulizie del cottage. A Photograph ne segna il ritorno. Durante tutto il play, la vicenda ambientata in città è intervallata da alcune scene che si svolgono all’interno del caravan dove Michael morirà. Lì si trovano un ragazzo e una donna, interpretata da Freda Bamford, la stessa attrice che prestava il volto a Mrs Vigo. Il personaggio è simile, ma è soltanto dai credit dei titoli di coda che scopriamo che si tratta proprio di lei, rendendo A Photograph uno spin-off di Robin Redbreast.

L’aspetto più interessante di A Photograph è la sottigliezza con cui descrive una relazione-trappola, in cui le due parti sono costrette e infelici. È un’aspra critica al matrimonio borghese, in cui ancora una volta Bowen presta particolare attenzione al ruolo delle donne. Gill proviene dalla stessa campagna povera di Mrs. Vigo, proprio da quel caravan, ma se ne vergogna al punto di non poterlo nemmeno confessare al marito. Laddove Robin Redbreast esplora il trope folk horror che prevede l’impossibilità del forestiero di integrarsi nella ristretta comunità di campagna, A Photograph usa questa comunità come specchio di un conflitto di classe. Questa volta è la donna della campagna a non integrarsi nel cinismo cittadino di Michael. La storia di Gill è circolare, anche se non ce ne accorgiamo fino all’ultima scena: è iniziata nel caravan e lì termina la porzione a cui abbiamo assistito noi, quella della sua liberazione da un cattivo marito. I mezzi di questa liberazione sono violenti e riecheggiano nei sacrifici rituali che chiudono Midsommar di Aster. Come anche in Robin Redbreast e in The Wicker Man, a essere immolato è il maschio, quel re per un giorno del Ramo d’oro. Ma nonostante l’omicidio, Bowen empatizza col personaggio di Gill e non con quello di Michael, predisponendo una motivazione fortissima per fare agire Gill contro il marito, chiarendo come Michael la stia sottilmente istigando al suicidio. Quando Michael si inoltra nella campagna, tutto quello che accade finisce per farci capire che la catena del folk horror era da lungo tempo in funzione per lui. Alla pari di altre vittime nel sottogenere, l’uomo ha ricevuto molti segnali allarmanti, a cominciare dal comportamento che la moglie assume verso la fotografia. Michael li ignora cocciutamente non solo perché ha paura di veder crollare il proprio mondo, ma anche perché gli risulta inconcepibile essere sincero con Gill. Sotto alla sua ipocrisia borghese si nasconde qualcosa di più oscuro, ossia l’inconfessabile desiderio di vederla morire, ritortogli contro dall’onestà disarmante di lei.

Come nota Scovell, il genere pullula di “oggetti di possessione” il cui ritrovamento innesca la narrazione, a partire dai racconti di Montague Rhodes James, che costituiscono una delle basi letterarie del folk horror inglese. Possono essere tesori nascosti e maledetti, che si animano di intenzioni maligne quando riportati alla luce. Anche nei play di Bowen il ritrovamento di alcuni oggetti è uno snodo importante. In Robin Redbreast, la protagonista scopre sul davanzale un frammento antico che sembra avere un significato nel piano dei villici. In A Photograph c’è invece la fotografia del titolo: un dispositivo contemporaneo, non proveniente dall’antichità, che però ritrae proprio quella campagna così inquietante della Folk Horror Chain.

Ma nel play c’è un altro oggetto altrettanto interessante. Quando Michael entra per la prima volta nel caravan di Mrs. Vigo vede un minerale a forma di cuore che gli sembra identico a quello che aveva comprato per la moglie durante un viaggio. Nonostante la pietra sia scheggiata esattamente nello stesso punto («a broken heart», gli dice sardonica Mrs. Vigo), Michael, per quanto insospettito, non riesce ad ammettere quella che ormai è una verità evidente, e cioè che è sua moglie ad avergli mandato la foto e che c’è un collegamento ovvio tra lei e la vecchia nel caravan. La bellezza di A Photograph si trova nel modo in cui Bowen accumula particolari di questo tipo, creando un’atmosfera morbosa proprio come quella che sperimentano i due personaggi nel loro matrimonio. La loro vita è costellata da oggetti, situazioni e simboli impossibili, comportamenti che rifuggono la verità e la logica: la loro è una relazione basata sull’assurdo. L’arrivo della fotografia, insensato anche una volta spiegata la vicenda, con una pari assurdità riesce a scardinare la logica perversa che teneva insieme la situazione. A sottoscrivere la sua appartenenza al genere, la conclusione dello psicodramma di coppia richiede un sacrificio umano, esattamente come accade in Midsommar.