Da 5 Bloods - Come fratelli

Io sono legione. Sono voci passate che abitano i corpi e le menti del presente. Sono urla, singhiozzi, grida di terrore e ruggiti di rabbia. Sono nomi e volti nascosti tra le pieghe della Storia, costretto all’oblio da altre voci, più forti e di sistema, che impongono il loro racconto del mondo, le loro storie e mitologie, la loro egemonia.

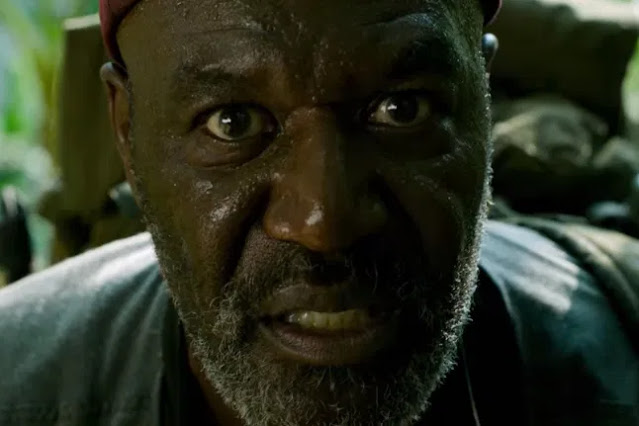

Il cinema di Spike Lee è da sempre attraversato da un’allucinata vena demoniaca, una nervatura sotterranea la cui cifra espressiva è la possessione, l’emersione improvvisa e spesso caotica di forze troppo a lungo soppresse. Già BlacKkKlansman raccontava di corpi e voci che non corrispondono, di individui su cui pesa la storia di una comunità, di appartenenze e coscienze sopite che scivolano sotto la superficie quotidiana fino a esplodere e risvegliarsi. Da 5 Bloods - Come fratelli, distribuito da Netflix, è allora il film di Lee che della possessione e del ritorno incontrollato di voci fa la sua pietra angolare; cos’è questo Vietnam film speculare se non un esorcismo al contrario, il risveglio di un passato infestante sepolto nel corpo e nelle coscienze, come mine innescate e pronte a esplodere se sfiorate dalla giusta pressione? Interpretato da un grande Delroy Lindo (attore magnifico, e se non ci fosse spazio a Hollywood per tre divi di colore alla volta forse ce ne saremmo già accorti), il personaggio di Paul è davvero la quintessenza del cinema afroamericano di Lee, un corpo e una mente sconquassati non solo dallo stress postraumatico del conflitto bellico ma dalla galleria infinita di vite mai raccontate, corpi e menti non ricordate, tasselli di una Storia collettiva a lungo negata e impossibilitata a farsi identità condivisa, perspicua, decantata. La follia schizofrenica e allucinata di Paul, il suo parlare attraverso la macchina-cinema agli spettri che affollano i suoi occhi, non è solo il manifestarsi di fantasmi mai sopiti, non è solo rimorso e dolore mal vissuto, ma il luogo di carne in cui come in un imbuto sgorgano e si intasano memorie che non possono più restar ferme e in silenzio, e che tutte assieme devono urlare esplodendo e fuggendo da quell’urna fragile che ne era ricettacolo. C’è troppo da raccontare, troppo da ricordare, perché un singolo possa reggere dentro di sé il peso di un popolo inascoltato e non impazzire.

Assodato il carattere demoniaco del film, Da 5 Bloods non può essere compreso senza una breve contestualizzazione storica.

Nonostante il cinema americano nasca come sistema di generi, organizzazione pianificata e razionale di codici narrativi, il Vietnam è un’esperienza che non ha portato a un filone determinato e univoco di film. Contrariamente a quanto accaduto con la Seconda Guerra Mondiale (su cui sono stati applicati stilemi divenuti fondamenta del cinema bellico) o con il post 11 settembre (il cui fallout è di certo trasversale ma anche fonte di film e serie tv ampiamente codificati), il Vietnam è una ferita da cui scaturiscono cinema diversi, dal tema dei reduci a quello del ritorno a casa, e il tutto avviene per lo più in differita e senza continuità industriale. Le uniche opere che negli anni Ottanta esercitano con costanza e coerenza l’uso spettacolare del conflitto sono quelle appartenenti al cosiddetto M.I.A., Missing in action, sottogenere bellico incentrato sulle squadre inviate a recuperare i soldati americani rimasti prigionieri in Vietnam. Inaugurato da Fratelli nella notte nel 1983, il filone nasce dal nuovo approccio che l’opinione pubblica americana sviluppa durante la presidenza reaganiana nei confronti dei reduci, non più portatori negletti di una guerra maledetta ma vittime dal connotato eroico, protagonisti di un conflitto forse ingiusto ma di certo combattuto con onore, e per questo meritevoli di rispetto. Una retorica revisionista che si manifesta in film come Rambo 2 – La vendetta e Rombo di tuono, capostipite di una fortuna serie con Chuck Norris, in cui il portato di violenza ereditato dall’esperienza bellica non è più causa di disagi sociali e traumi psicologici ma diventa la premessa di uno sfruttamento spettacolare del soldato inteso come arma letale, protagonista di una guerra di compensazione combattuta sì sul piano dell’immaginario ma capace di restituire un concreto senso di vittoria. Quello di Rambo e del colonnello Braddock è un tentativo di riscatto che diviene parte di un grande rito collettivo che ricuce lo strappo tra opinione pubblica e reduci con lo scopo di rinsaldare l’orgoglio nazionale, ed è in questo contesto di riscatto patriottico che si colloca l’emergere degli hard bodies individuati da Susan Jeffords, macchine da guerra infaticabili e invincibili che caratterizzano gli anni Ottanta e alimentano una rinascita del divismo hollywoodiano (in attesa che l’esplosione del body-horror incrini certezze muscolari e ipertrofiche).

Capire cosa sono stati i film M.I.A. significa quindi capire la doppia riscrittura tentata da Lee, che in Da 5 Bloods non solo annienta la retorica degli hard bodies impiegando attori stanchi e invecchiati (i cui corpi non possono neanche ringiovanire nei flashback del conflitto) ma ribalta l’etnia tradizionale dei protagonisti ponendo al centro del racconto i soldati afroamericani impiegati in Vietnam, caduti o sopravvissuti ma comunque dimenticati dalla macchina spettacolare di Hollywood. Di qui il carattere apertamente didattico del film, che incorpora materiali d’archivio e formati diversi non solo per accentuare lo specifico cinematografico dei vari passaggi narrativi ma per restituire schegge di quel mare magnum storico-culturale ancora tutto da recuperare. Un impegno, politico e coerente con l’identità registica di Lee, che pone però l’opera nella categoria, scivolosissima, dei film più importanti che belli, perché è innegabile che, specie rispetto al precedente BlacKkKlansman, qui sguardo e penna del film siano meno efficaci e ficcanti, vittime di quella stessa dispersione spiritica che genera il racconto. Da 5 Bloods infatti non è solo un film demoniaco sull’impossibilità di contenere la Storia, ma un lavoro che di quella stessa schizofrenia soffre disperdendosi, girando a vuoto, allungandosi oltre il dovuto nel tentativo di far dialogare tra loro troppi generi e temi diversi. Si pensi alla superficialità con cui viene affrontato il retaggio postbellico all’interno della comunità di colore, inteso solo come spazio-tempo di cui riappropriarsi e non colpa da spartire, responsabilità da condividere. Certo, nel film giocano un ruolo chiave le ammissioni pubbliche di Martin Luther King, Malcolm X e Mohammed Ali, ma quando si tratta di confrontarsi con l’orrore compiuto sul campo il tutto si riduce ad «atrocità combattute da entrambe le parti», come se quell’eredità da riconquistare non portasse con sé criticità alcuna. E ancora, poco o nulla importa a Lee della riscrittura squisitamente cinematografica del conflitto; Da 5 Bloods espone le sue ragioni ma poi, esclusi i flashback in 16mm in cui adotta soluzioni visive figlie della blaxploitation, rinuncia a lavorare a livello di immaginario. Non c’è dialogo con il Vietnam immaginato, riscritto e venduto da Hollywood, e di quella mitologia restano soltanto frammenti postmoderni come il locale notturno e il ruolo della ragazza francese, entrambi schegge di Apocaypse Now.

Eppure, oltre le tante imperfezioni che evidentemente minano l’esperienza spettatoriale, Da 5 Bloods è un film che sembra contenerne centinaia, un tappo pronto a saltare, una chiusura traballante di un’arca da cui stanno per evadere spettri che abbiamo appena iniziato ad ascoltare. Forze che Lee, come il suo protagonista schizofrenico, non riesce a contenere e formalizzare, ma che comunque premono sulla soglia urlando. Noi siamo e siamo esistiti, noi siamo legione.