Speciale MUBI / Level Five

[Questo articolo fa parte di uno Speciale dedicato alla piattaforma di streaming on demand MUBI, un focus monografico composta da una galleria di recensioni contaminate da riflessioni teoriche, emotive, autobiografiche, per riflettere trasversalmente sul tema della cinefilia on demand e sul più generale rapporto che intessiamo oggi con le immagini. Il progetto è stato presentato e inquadrato nell'editoriale "Di MUBI e del nome del cinema", che potete trovare qui].

I film sono eco e riverbero continui di ricordi, di visioni che definiscono luoghi, presenze, magari assenze, eventi, incontri ormai incastonati nella memoria, cristallizzati in un tempo a cui si appartiene e che pure continua a sfuggire inesorabile e inquieto. Mi riaccosto a Level Five di Chris Marker tredici anni dopo il primo contatto: era il 2007, un anno per me carico di suggestioni e avvenimenti da barrare sul calendario, dal primo e finora ultimo viaggio a Londra all’incontro con la donna che ora è mia moglie giusto un paio di mesi dopo, e appena un pugno di giorni prima della discussione della mia tesi di laurea. A proposito di connessioni mnesiche, mi sovviene che a Londra, cercando con scarsi risultati il cimitero di Highgate, dopo un vano peregrinare per una serie di spazi verdi alla Blow-Up che mi sembrava interminabile, mi imbatto in una coppia su una panchina: un uomo oltre la sessantina, con gli occhi schermati da occhiali da sole, e una giovane donna. Mi avvicino guardingo, ripassando mentalmente le formule anglofone che mi parevano più adatte a chiedere chiarimenti sull’ubicazione dell’austero luogo, quando mi accorgo che la sagoma dell’uomo ha un che di familiare: non si tratta di qualcuno che conosco, eppure l’ho già visto da qualche parte. Nel tempo di un batter di ciglia, o poco più, mi tornano alla mente le crudeli immagini del Salò pasoliniano, il ghigno e le fattezze del Duca, perché quell’uomo è Paolo Bonacelli. Per inciso, fu grazie a lui che, dopo un breve ma piacevolissimo scambio verbale, fui in grado di raggiungere il cimitero di Highgate senza altri affanni. E forse, anche in questo piccolo aneddoto c’è del cinema.

Il cofanetto della Ripley contenente Level Five lo presi a Padova, nelle settimane appena successive all’escursione londinese, e un paio di giorni dopo essermi impadronito del piccolo tesoro, la visione dei tre film in esso contenuti (oltre a Level Five, vi figurano anche La jetée e Sans soleil, entrambi parte di questo speciale) era ultimata, perché all’epoca guardavo immediatamente ciò che acquistavo: niente compere ipertrofiche, accumuli intemperanti et similia, niente archivi smisurati in cui si ammassano titoli che vengono poi scalzati da ulteriori titoli senza alcuna possibilità di smaltimento risolutivo. In quel periodo avevo ben chiaro che è possibile vedere solo un film alla volta, anche se poi ho finito col dimenticarmene. Ecco, forse mi piacerebbe recuperare quella sorta di ecologia delle immagini che era parte del mio approccio alla visione filmica alcuni anni fa: l’attesa di un titolo al di fuori dei miei possessi (sempre che si possa chiarire se e quanto si riesca a possedere un film al di là dei propri occhi, in un cieco archivio), la ricerca e magari anche la rinuncia, perché è bene che rimanga un margine, una zona morta di imponderabilità e desiderio inappagato.

Level Five è forse uno dei titoli più adatti, non solo della library di MUBI ma in generale, per recuperare alcune delle coordinate che innervano di senso la mappa del desiderio di immagini, il ruolo dello spettatore contemporaneo al cospetto del visibile e l’irriducibilità di quest’ultimo a qualsiasi ambizione di controllo definitivo su di esso, perché le immagini sfuggono, e così la realtà e il tempo.

Laura (Catherine Belkhodja) – un omaggio all'omonima protagonista di Vertigine di Preminger – ha appena perso l’uomo che ama, ma può vivificarne il ricordo attraverso un videogioco da lui programmato, che rievoca e ripercorre l’ultimo grande evento bellico dello scacchiere del Pacifico prima di Hiroshima e Nagasaki, la battaglia di Okinawa (1° aprile-22 giugno 1945). Il compito della donna, una sorta di lascito testamentario del suo compagno, è di giungere al fatidico livello 5 per portare a termine il gioco. Per riuscire nell’impresa, Laura farà ricorso a una rete parallela a Internet, allo scopo di raccogliere indicazioni e pareri sulla battaglia, da testimoni e persone informate dei fatti.

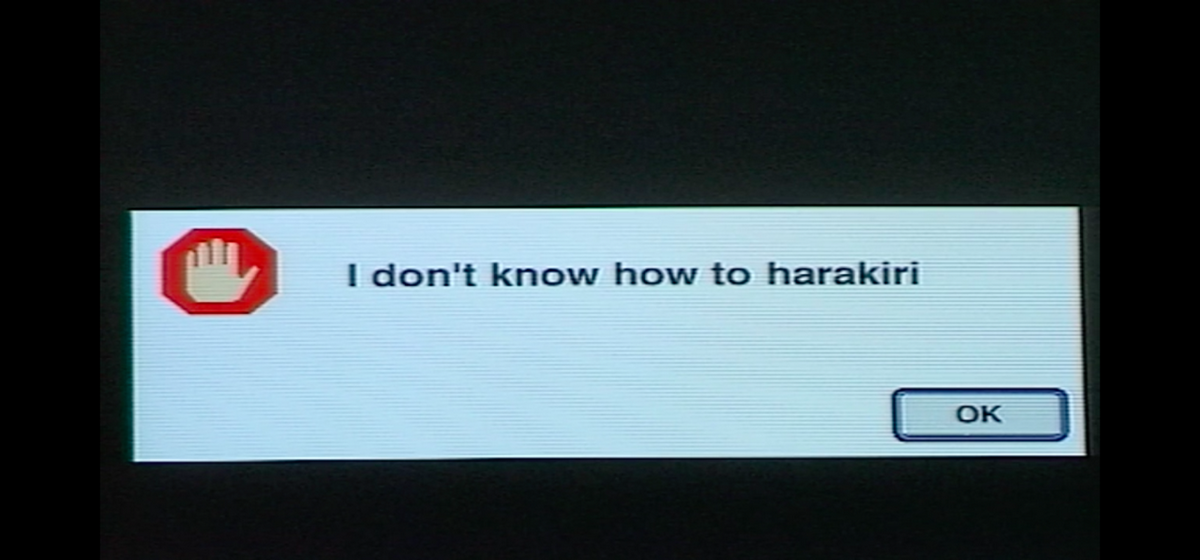

Il più rilevante lavoro di Marker dell’ultima parte della sua carriera è un poderoso film-saggio sulla storia, il tempo, la memoria, le categorie che innervano pressoché la totalità del percorso creativo del regista, tenendo presenti anche le assonanze col cinema di Resnais, amico di Marker e talvolta suo sodale artistico. Lo scopo del gioco e del superamento dei 5 livelli che lo compongono contraddice la struttura di pressoché tutti gli strategici a turni mai concepiti fino ad allora ma anche fino a oggi, giacché l’obiettivo ultimo è l’esatta riproposizione della storia, anziché il suo ribaltamento. Si tratta di un atto di giustizia non tanto verso i fatti, quanto nei confronti delle persone che di tali fatti sono state le vittime. E quindi non è consentito barare con la realtà, giacché solo rispettandola è possibile dispiegare uno sguardo autenticamente morale sulle cose, l’unico in grado di restituire la complessità del mondo in tutte le sue molteplici sfaccettature e innumerevoli zone d’ombra. Per Marker, qualsiasi gioco chiami in causa le immagini e il tempo è serio, terribilmente serio.

A Okinawa non sono morti solo militari di ambo le parti (perlopiù nipponici), ma anche decine di migliaia di persone senza divisa, vittime della propaganda imperiale, costrette al suicidio per non cadere prigioniere del nemico: delle morti che la storia ha dimenticato. Attraverso un lavoro di concatenazione mnestica, vero punto nodale non solo di Level Five ma di tutto il cinema di Marker, si accavallano ricordi e riflessioni di personaggi di spicco della cultura giapponese, come l’artista marziale Kenji Tokitsu e il regista Nagisa Ōshima, accanto a sopravvissuti come Kinjo Shigeaki, che si interfacciano con Laura/Catherine innescando la reazione a catena delle informazioni e dei ricordi, ma anche delle immagini, che a loro volta rimandano a eventi consimili a quelli occorsi a Okinawa, come la battaglia di Saipan (15 giugno-9 luglio 1944). Nondimeno, lo scopo delle immagini non è quello di documentare la storia, ma di attivare un libero ma inevitabile processo mentale in cui la memoria individuale di Laura (e insieme dello spettatore) – agitata dai personalissimi fantasmi che la possiedono, fra elaborazione del lutto e ricerca di un senso dell’esistenza in grado di trascendere il sé – e quella collettiva trovino una difficile convergenza.

Realizzato all’interno di un unico spazio diegetico (e profilmico), salvo alcune riprese dal vivo effettuate in Giappone, Level Five alterna le inquadrature del volto di Laura/Catherine a quelle dello schermo del computer a cui la protagonista fa riferimento per le sue ricerche e per terminare la sua impresa, anche se, come negli altri lavori di Marker, sono le voci e le parole il vero orizzonte ultimo del senso. Infatti le immagini, per parte loro, aprono la voragine del tempo, cozzano con l’imperscrutabilità del reale, innescando una stratigrafia del visibile che non può e non vuole rivelare il mistero che si cela in esso. Il volto e la voce di Laura/Catherine si alternano con quelli delle altre figure coinvolte nel progetto, oltre che con le immagini dal mondo e dal tempo che il monitor restituisce, mentre Marker si insinua in prima persona tramite voice over, solenne acusma proveniente da altri tempi e altre dimensioni. D’altro canto, i commenti vocali non hanno certo lo scopo di dare risposte, di fornire antidoti alle inquietudini della vita, bensì di farsi liturgica evocazione delle dense trame che collegano il mondo degli uomini a quello iconico, l’immaginazione al ricordo, il passato al presente e al futuro, perché forse sul grande schermo della memoria è tutto già dispiegato, magari già avvenuto, sempre identico nelle dinamiche eppure sempre diverso nelle forme.

Pur coi nostri sempre più sofisticati dispositivi, le nostre sempre più veloci connessioni, le nostre seducenti tecnologie, l’enigma del visibile, per sua stessa natura, continuerà a eccedere le nostre macchine e i nostri occhi, a sfuggire al calcolo e al controllo per immergersi nella dimensione del rischio, dell’imponderabile. Allora può darsi che l’essenza della verità riesca a rivelarsi al soggetto capace di declinare dall’unità illusoriamente dominatrice della propria coscienza/conoscenza e di rinunciare a vedere per cominciare a guardare, per non perdersi nel caos dei segni, nell’ipertrofia del visibile, e magari per fermarsi finalmente a scrutare solo ciò che perdura oltre i confini del nostro tempo sfuggente.