EROTIC THRILLS - Bound, torbido inganno

[Questo articolo apre uno speciale monografico dedicato alla figura eversiva, politica, erotica della femme fatale, nato dalla convinzione che «l’immagine, ancor più se sessuale, è sufficiente a creare una narrazione (dei generi, del pensiero, della cultura, del mercato)». L’immagine crea, e il cinema «fa ancora la differenza», nonostante tanta parte del contemporaneo sia volta oggi alla produzione di immagini-corpo depotenziate, depauperate, inviluppate di teoria e rivendicazione intellettuale desessualizzata. Incentrato sul neo-noir (dal revival postmoderno di Brivido caldo all’eccesso parodico di Sex Crimes), questo speciale nasce come risposta a tale condizione imperante e prende corpo da un testo specifico, Brivido caldo – Una storia contemporanea del neo-noir, di Pier Maria Bocchi. A lui abbiamo chiesto quest’introduzione, che potete trovare qui, in cui vengono tracciate le linee guida del nostro lavoro per una riscoperta del potere eversivo del desiderio].

Tre anni prima di rivelare l’essenza metamorfica del mondo-cinema e di s-velarne il carattere simulacrale, le sorelle Lana e Lilly Wachowski sancivano il definitivo ingresso del (Neo)-noir nell’orizzonte postmoderno. Il nuovo millennio è a un passo, il topos della femme fatale è in via di ridefinizione e il cinema abbraccia una tessitura artefatta e pop che rispecchia l’incerta contemporaneità.

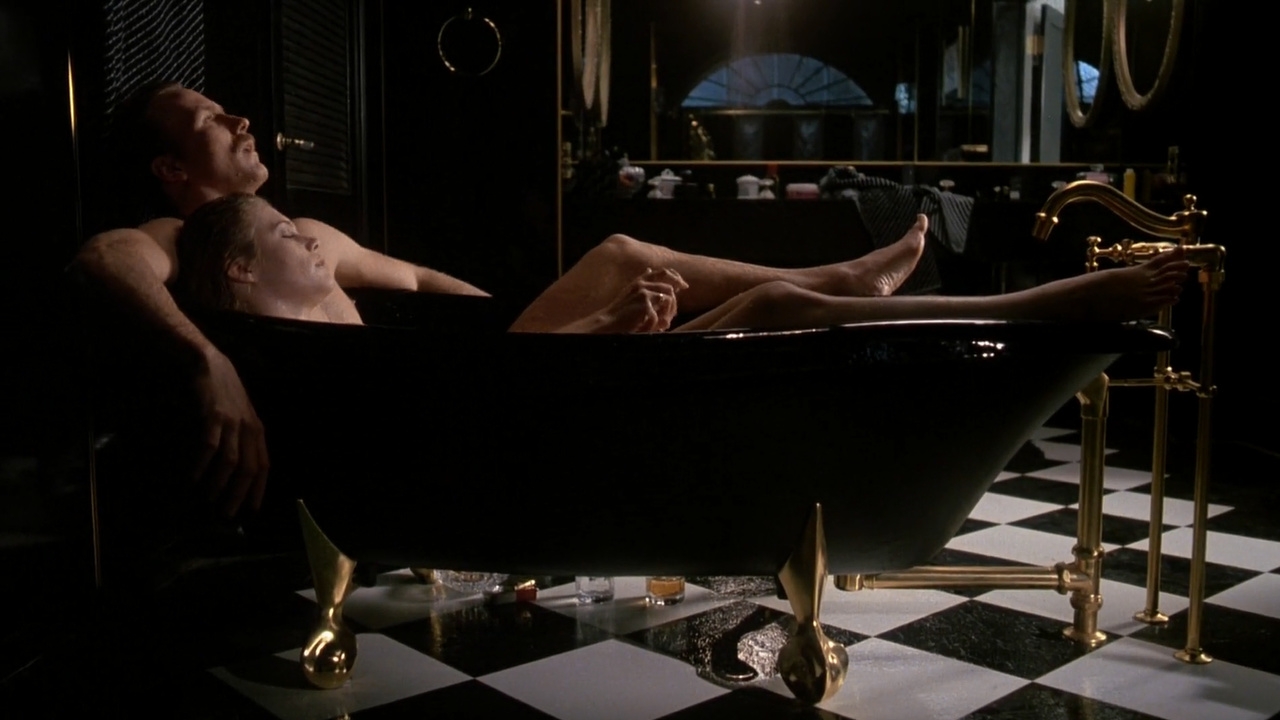

Bound-Torbido inganno basa il suo intreccio sulla classica relazione tra tre personaggi che determina l’ossatura di un racconto in grado di far convivere orizzonte classico e postmoderno del genere. Corky (Gina Gershon) è una giovane appena uscita di prigione. Per guadagnarsi da vivere, la ragazza inizia a fare l’idraulico e il suo luogo di lavoro è l’appartamento adiacente a quello in cui abita Violet (Jennifer Tilly), sposata con Caesar (Joe Pantoliano), delinquente che si occupa del riciclaggio di denaro per la malavita locale. L’incontro imprevisto tra i tre personaggi sconvolge improvvisamente le loro esistenze. Animate da una furiosa passione fisica, Violet e Corky escogitano un piano per fuggire dalla città e lasciarsi alle spalle il passato.

«Puoi non credere a quello che vedi ma non puoi non credere a quello che senti»: in attesa che anche il regno del sensibile (oltre a quello del visibile) venisse presentato come fallace, il debutto alla regia delle sorelle Wachowski conteneva in provetta alcune idee di messa in scena giocate sulla travalicazione del genere e sulla messa a nudo delle sue forme. Costruito come un kammerspiel in grado di presentare una relazione omosessuale in un prodotto mainstream, Bound-Torbido inganno affida a dinamiche hitchcockiane, al decor e alla costruzione degli spazi tutta la sua forza. Guardare il film vuol dire entrare dentro un paese delle meraviglie che trita qualsiasi genere per dare vita a una creatura ibrida.

Questo esordio sperimentale costruisce la possibilità di fuga e di evasione dalla realtà attorno al desiderio che si stabilisce tra due femme fatale. È l’atto sessuale consumato tra Violet e Corky che rivela l’autentica essenza identitaria del primo personaggio e abbatte a colpi di martello una realtà di fantasmi e simulacri di genere. Il corpo femminile, quindi, non è più ridotto a un mero oggetto scopico da sottoporre a uno sguardo sadico/feticista ma si trasforma in un motore attraverso cui scheggiare le convenzioni di genere ed emanciparsi dal soggetto maschile.

Pur incarnando i tratti classici della dark lady, la Violet delle sorelle Wachowski aderisce all’archetipo ma intraprende il percorso che conduce alla sua libertà. È la scena finale a coronare il sogno di amore tra le due donne e a ribaltare lo statuto di un personaggio ricorrente che, depurato dal suo passato, è finalmente libero di vivere la sua vita al di fuori dell’universo simulacrale a cui era stato condannato.