Ieri/oggi – Speciale Howard Hawks: Lo sport preferito dall'uomo

Uno sguardo è quanto basta, alle volte, a comprendere le cose, le persone, i sentimenti. Sono sufficienti pochi secondi sul primo piano di Rock Hudson in automobile nelle prime sequenze de Lo sport preferito dall’uomo (Man's Favorite Sport?) per avere la percezione dell’intero film di Howard Hawks. Uno sguardo perplesso, poi quasi terrorizzato, è quello di Roger quando si rende conto che una macchina gialla, guidata da una signorina, sembra inseguirlo per le tortuose strade di San Francisco, fino a braccarlo nel parcheggio di Abercrombie & Fitch, suo luogo di lavoro. Roger Willoughby è un solerte addetto alla vendita del reparto sportivo del negozio, il migliore impiegato nella sezione pesca. Ha persino scritto un manuale su come praticare pesca sportiva. Abigail Page (Paula Prentiss), la ragazza stalker della macchina gialla, invece, è nel comitato organizzativo della famosa gara di pesca sul lago Wakapoogee. Abby fa e disfa, parla in continuazione, è una combina guai professionista e caccia Roger in un bel pasticcio: con la sua amica “Easy” Mueller (Maria Perschy) fa in modo che il povero signor Willoughby si iscriva al torneo, contro la propria volontà. Lo zelante e affasciante commesso, infatti, si trova costretto dal suo capo a partecipare alla competizione, con la prospettiva di dover dimostrare agli altri partecipanti quanto è efficace l’attrezzatura del negozio stesso. C’è un solo problema: Roger è un bluff, non sa pescare. Sembra un uomo tutto di un pezzo, nella sua integrità, ma il suo manuale non è altro che una convincente antologia di racconti fatti da vari pescatori che ha conosciuto. Ma a tutto c’è una soluzione, perché Abby, che non ha mai scritto libri, sfoderando l’astuzia e la praticità che contraddistingue qualsiasi essere umano femminile pensante, sa pescare benissimo. Abby sa fare praticamente tutto, in realtà. Si offre (o costringe?) di insegnare a Roger lo sport della pesca in vista del torneo.

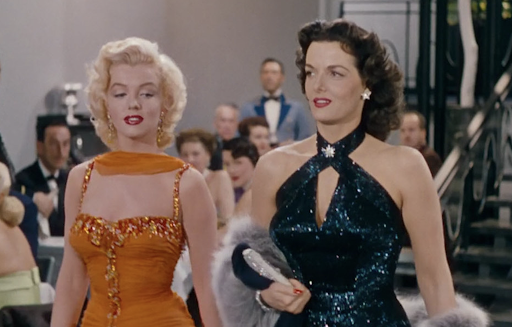

Ecco che Hawks, ancora una volta, contrappone e unisce con maestria l’uomo e la donna, nella loro diversità, restituendoci un’immagine affezionata del suo cinema: la donna è una calamità naturale, un carro armato che travolge l’uomo, totalmente privato della sua virilità, incapace di maneggiare i propri attrezzi. Ne Lo sport preferito dall’uomo inoltre il nostro Roger si trova a barcamenarsi non con una, ma con ben tre donne: non c’è scampo. Il suo aspetto fisico da macho crolla inesorabilmente, al pari del Cary Grant (completamente ridicolizzato in vesti femminili) di Susanna! o di Ero uno sposo di guerra. Emblematica è la scena in cui Roger è seduto a fissare mestamente un piccolo pesce morto che ha in mano mentre la pioggia bagna le camicette di Abby e Easy, svelando agli occhi dell’uomo, impotente, i contorni dei seni delle ragazze. Parimenti rappresentativa è la scena in cui Abby cerca di tagliare il duro gesso finto del braccio di Roger, come quasi a volerlo simbolicamente castrare, e il pover’uomo sviene, sfinito, sfiancato.

Hawks cita se stesso in tante esilaranti gag del film, soprattutto attraverso le relazioni tra corpi e oggetti: ceneriere che volano, tende che intrappolano, cerniere che si inceppano, canne da pesca che si flettono… l’uomo si trova a innescare energie repulsive verso gli stessi oggetti che lo attraggono. La sequenza dell’automobile, il balletto di Roger con Easy per nascondere il suo vestito rotto: tutte immagini che rimandano inevitabilmente al proprio cinema. Costante è l’elemento parodistico circense legato agli animali: non un ghepardo o una scimmia stavolta, ma addirittura un orso grizzly che finisce per guidare un motorino! Anche l’uso del colore coadiuva la narrazione della relazione uomo-donna: i rossi e i gialli, utilizzati in modalità alternata su Abby e Roger contribuiscono infatti a questo gioco di dominante/dominato.

«Prima che la incontrassi la mia vita era normalissima, pacifica, ero felice, non avevo guai… Ce l’ha come abitudine quella di rovinare la vita degli uomini?» apostrofa Willoughby alla nevrotica Miss Page, eppure alla fine finisce per innamorarsene, trovandola «sinistramente attraente». Hawks a questo punto ri-capovolge i ruoli, nel momento in cui Roger la smette di essere un impostore e confessa la sua incapacità nel pescare ad altri uomini, impavido va a riprendersi il proprio ruolo e finalmente si riappropria del proprio coraggio, anche nello scegliere quel disastro di Abby Page.

I ritmi forsennati del film, anche se esilaranti, sembrano a tratti insostenibili. Nondimeno l’amore è insostenibile. È un sentimento così potente da surclassare qualsiasi razionalità, alle volte, e da trafiggerci nel profondo, senza scampo. Esso è reale quando si concretizza in una quotidianità, quando si fa colazione insieme, quando si resta accanto all’altro nei momenti di debolezza, le polmoniti e gli scleri. L’amore è quando si torna a casa e qualcuno ti fa trovare un piatto di pasta e lenticchie caldo, quando si balla insieme sulla più sciocca canzone, quando puoi consolare i tuoi supplizi dello spirito nel tenero abbraccio di chi ti accoglie. E sì, si fanno errori, si entra anche in conflitto, ci si ferisce e ci si chiede spesso quale senso abbia condividere la propria vita con una sola persona anche facendo grandi sforzi e discussioni… e soprattutto perché restare? Probabilmente c’è chi trova più appagante passare di mano in mano, di braccia in braccia, di corpo in corpo, di letto in letto, di casa in casa, alla ricerca costante di nuove sensazioni (d’altro canto, come apostrofa la canzone di apertura del film, “lo sport preferito dall’uomo sono le ragazze”). Eppure… anche non sapendo molto dell’amore, forse bisogna poter credere che quelle sciocche canzoni, i balli, gli abbracci, gli scleri e le discussioni abbiano un valore più profondo di qualsiasi altra euforia. Forse bisogna voler credere che l’amore è semplicemente questo: tenersi per mano e ridere insieme guardando un orso in motorino in un film di Howard Hawks. Ma amarsi richiede coraggio e l’amore non è uno sport per vigliacchi.