Halloween II (2009)

Tra i protagonisti della scena metal americana di fine anni ’90, Rob Zombie approda al cinema nel 2003, nessuna avvisaglia ad anticipare l’inizio di una carriera da autore horror completo, regista, sceneggiatore e produttore, aperta dal promettente La casa dei mille corpi e confermata da un grande sequel, La casa del diavolo. Da quel dittico, crogiolo di personaggi e ossessioni covato per anni, incontro della sfrenata passione horror con i ricordi di un’infanzia trascorsa nel mondo circense, Zombie fa il salto e tenta l’impresa: accettare il reboot della saga di Halloween, che significa confrontarsi con il mito e cancellare in un sol colpo la deriva di un personaggio avvitato su sé stesso.

Il risultato è Halloween – The Beginning, un film che funziona e convince soprattutto per come riesce a reinventare l’icona di Michael Myers rispettandone al tempo stesso l’essenza. Zombie dona a “The Shape” carne e sangue, una psicologia deviata e una famiglia disfunzionale, senza che questo cancelli però quel pozzo di oscurità insondabile che il personaggio porta da sempre con sé. Michael è adesso un ragazzo con un’adolescenza difficile e una tara genetica corrotta («la combinazione perfetta di elementi esterni e interni» lo definirà il nuovo Dottor Loomis) ma è anche l’incarnazione stessa del male, l’emanazione di un incubo inconoscibile e impermeabile ad ogni forma di empatia e correzione. Nella stessa direzione va questo Halloween II, sequel non pianificato del nuovo corso in cui Zombie rilancia la componente eversiva e si prende rischi altissimi, impossessandosi di fatto di personaggi e situazioni dall’interno del suo filtro autoriale.

Se c’è un elemento che contraddistingue l’approccio di Zombie alla materia di genere, quello è l’empatia. Escluso il brutto incidente di 31, tutti i film del regista sono una traversata di sofferenza ben lontana da ogni intento goliardico o ludico. Il body count, l’enumerazione divertita dei morti ammazzati su uno schermo (ricordate Scream, il momento in cui i protagonisti guardano Halloween e si divertono lanciando popcorn e sbeffeggiando i protagonisti?) diventa con Zombie qualcosa di troppo scomodo da portare avanti; vittime e mostri non sono più pedine ma personaggi a cui il film dona sempre una forma di umanità, un momento di vicinanza che rende la fine troppo dolorosa per alimentare una visione spensierata. Quest’approccio esploderà raggiungerà il suo massimo con Le streghe di Salem, magnifica epica lisergica sulla depressione e la solitudine, ma già in questo Halloween II il lavoro su Loomis, Laurie Strode e Michael ha dell’incredibile.

Il celebre dottore, nemesi della serie classica orfana del volto di Donald Pleasence, rivela rispetto al primo episodio un cambiamento radicale. Da figura paterna che ha fallito il proprio compito e ne paga le conseguenze, Samuel Loomis diventa un’icona pop della società dello spettacolo, un dottorucolo da libri inchiesta editati in paperback e ospitate nei talk show, che cova dentro di sé il ricordo di quel che è stato ma cerca il più possibile di rinnegare quell’esperienza monetizzando vittime e carnefice.

Laurie Strode, sorella superstite di Michael, resta il bersaglio prediletto del fratello, l’ossessione che alimenta la spirale di sangue, ma per lei il passato è un fardello ingombrante che apre le porte alla follia. Laurie semina morte attorno a sé ma soprattutto convive con una tara di pazzia omicida che urla a voce sempre più alta, conquistando il suo spazio nei sogni e nelle fantasie. Il tema dell’ereditarietà del male non è inedito nella saga, già la piccola Jamie Lloyd di Halloween 4 soffriva la stessa condanna, ma qui il discorso riceve un’attenzione psicologica ben più intensa e vibrante, intrisa appunto di quella sofferenza esistenziale che caratterizza lo sguardo di Zombie.

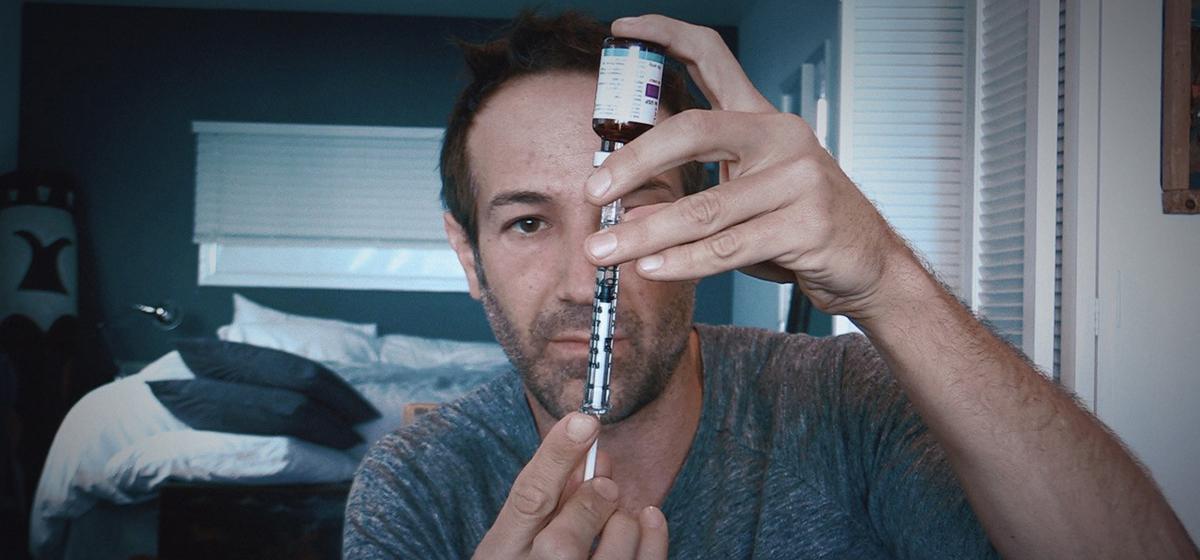

E infine c’è Michael, ovviamente, un personaggio talmente rivisitato da offrire, nella director’s cut del film, una delle scene finali più emozionanti dell’intera saga: tormentato dai fantasmi del passato, ossessionato dall’idea di dover ricreare il suo nucleo famigliare, Michael si scaglia contro il padre putativo Loomis e urla contro il dottore di morire, accoltellandolo più volte. Il tutto a volto scoperto, significativamente nel film che più di tutti si impegna a donare al personaggio una sua fisicità umana, terrigna, carnale. Non a caso nelle interviste a Loomis, Michael viene paragonato a Bundy e altri serial killer americani, gli viene dato un profilo psicologico approfondito, che pur non funzionando a dovere (stona la presenza allucinata della madre con tanto di referente psicanalitico junghiano) porta ad una rappresentazione del Male ricca di sfumature dolorose.

Halloween II intreccia gli esiti di questi tre personaggi, resi tridimensionalmente con uno sguardo ricco di pietà e interesse, vicinanza umana che si traduce in un approccio registico intriso di un realismo sporco, immediato, che serve il Mito da una direzione nuova e inedita ma non per questo meno efficace.