Dolor y gloria

L’ultimo film di Pedro Almodóvar è un enigma che richiede ripensamenti, ulteriori riflessioni, forse perfino una seconda visione più ragionata. La prima potrebbe rimanere vittima della splendida messa in scena e farsi travolgere dal sentimento che trabocca e commuove, anche grazie al principale, forse involontario, tranello messo dal regista spagnolo.

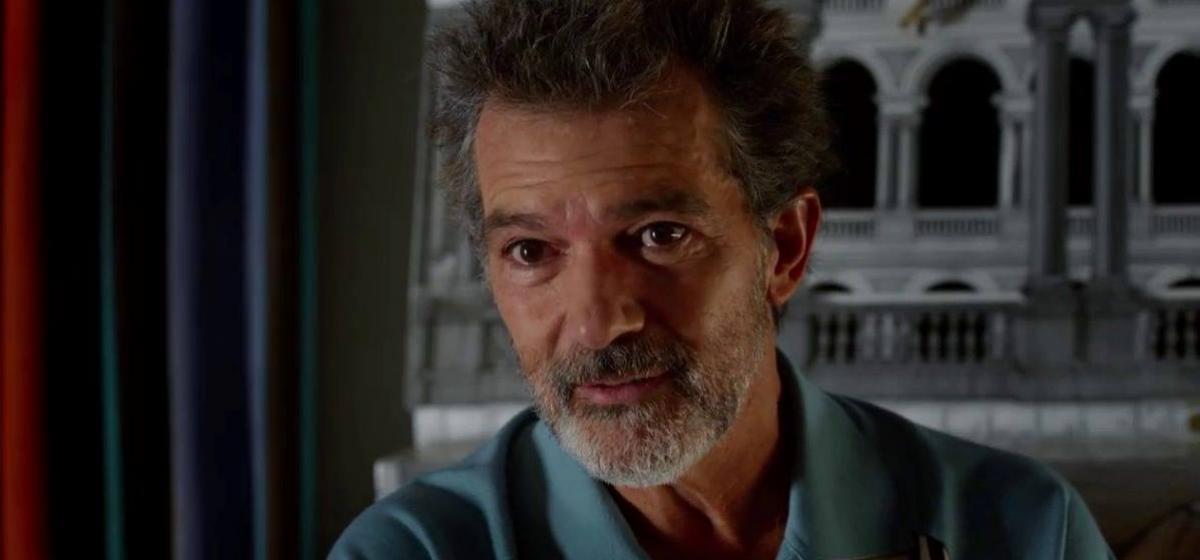

Difatti non si può far a meno di credere Dolor y gloria profondamente, totalmente autobiografico. Deve per forza trattarsi di Almodóvar che svela Almodóvar. D’altra parte non racconta di un famoso cineasta spagnolo (Antonio Banderas), della sua omosessualità e del suo amore viscerale per il cinema? Traspare anche una profonda nostalgia per un’infanzia povera e preziosa, ed è proprio Penelope Cruz, altra attrice storica di Almodóvar, a interpretare la giovane madre che torna alla memoria dell’oramai vecchio e stanco protagonista. Si potrebbe dunque pensare di trovarsi di fronte a una versione personale di 8½, l’opera che più facilmente viene alle labbra quando si parla di cinema, memoria e un regista che riflette sulla propria vita.

Eppure Almodóvar è chiaro: quell’infanzia mitica nelle grotte di Paterna non l’ha mai vissuta. Mai esistito quel bellissimo giovine che Salvador incontra da bambino e lo scuote con la forza di un primo violento desiderio. Quel dialogo dolente e così privato con la madre oramai vecchia e prossima alla morte (Julieta Serrano) è una pura creazione della sua mente. Eppure l’idea resiste, tenace e testarda: mai come in questo film Almodóvar si è messo a nudo. A modo suo. Ma come?

Dunque, c’è Salvador. È un regista spagnolo, molto amato e celebrato in patria e all’estero, ma da tempo progressivamente immobilizzato da vari problemi fisici che l’hanno costretto ad abbandonare il set per chiudersi nella sua splendida ma solitaria casa-museo. In occasione dell’anniversario del suo esordio cinematografico, Sabor, ritorna in contatto dopo più di trent’anni con l’attore protagonista del film, Alberto, con cui aveva rotto ogni rapporto a causa dei suoi problemi con l’eroina. L’incontro tardivo porta a inaspettati risvolti: Salvador chiede ad Alberto di iniziarlo alla droga, e dopo un drammatico – ed esilarante – litigio, in occasione del ben poco sobrio incontro col pubblico per la proiezione di Sabor, gli concede di portare in scena un suo testo teatrale mai rappresentato, Dipendenza. Come una scatola cinese, quest’opera è una completa messa a nudo di Salvador e del suo vecchio grande amore, anch’esso tossicodipendente, Federico, il quale, per caso presente tra il pubblico in teatro, si riconosce nel testo e va a cercare dopo decenni il suo partner.

Forse è nell’incontro fra Federico e Salvador che sta la chiave della costruzione di Dolor y gloria. A prima vista il film di Almodóvar sembra infatti costruito sul continuo succedersi di spazi chiusi e solitari versus spazi aperti liberi, felici, coraggiosi. È chiusa la bellissima casa del protagonista, adorna di quadri e mobilio colorato; è una grotta chiusa il posto dove Salvador bambino va a vivere coi genitori e da cui tenta di fuggire per far dispetto alla madre quando essa gli comunica che l’unico modo per poter continuare a studiare è entrare in seminario. È infine una gabbia lo stesso corpo del regista, soggetto a infiniti dolori e acciacchi fino a dover rinunciare alla regia che tanto ama. Al contrario, il primo ricordo felice dell’infanzia è quello della madre e le amiche che lavano all’aperto i panni cantando, il cinema che innamora il protagonista fin da piccola è all’aperto e il passato di quest’uomo, ora costretto a farsi di eroina per poter spaziare con la mente, è un racconto nostalgico di un'infanzia perduta e primi intensi amori.

Quando però Federico chiama Salvador al telefono, e questo lo scopre nascosto sotto casa sua, evidentemente speranzoso di poter entrare, il gesto che cambia tutto non è uscire, quanto far entrare nel suo spazio privato il vecchio grande amore; così come le sue parole l’hanno svelato al chiuso della sala di un piccolo teatro. Il luogo chiuso diviene da allora in poi uno spazio di crescita salvifica, luogo della memoria dove Salvador torna agli ultimi toccanti, dolceamari dialoghi con una madre che rimprovera il figlio per una distanza fisica che è divenuta emotiva, o la stanza di un dottore che lo rivela meno malato di ciò che credeva e, infine, un’inquadratura che sembra delimitata e finita ma si allarga fino a svelare il set ove Salvador ha ricominciato a lavorare.

Eppure Almodóvar ammette sinceramente il suo voluto dissimulare. Salvador non esita a mantenersi fermo nel tenersi a distanza dal racconto autobiografico - e forse a volte ricattatorio nel suo mettersi al nudo - ricordando che il bravo attore non mostra le lacrime, ma si svela maggiormente allo spettatore se colto nel gesto di trattenerle. Ciò che il regista spagnolo confessa in una costruzione romanzata è un mix autentico di profonda malinconia e onesto dolore, un sentimento di perdita unito a un’inedita sensazione di speranza. Infatti è dando un senso a questi spazi ridotti della mente e del corpo, ampliandoli e accrescendoli di valore, facendovi entrare dentro il mondo degli affetti, di ciò che è più caro, che essi diventano fonte preziosa di creatività per il futuro. Come la grotta dell’infanzia che viene intonacata e decorata, o la casa colma di quadri dell’uomo adulto, basta saper riempire, abbellire, arricchire con amore ciò che sembra vuoto, scarno e sterile. Salvador torna a dirigere, Almodóvar torna al cinema, e, miracolo più grande di Dolor y gloria, tutto questo accade entro il luogo ristretto di un’inquadratura, di una sala cinematografica: perché solo l’arte ha la capacità di rendere infinito uno spazio chiuso, e di farne un'esperienza incredibile.