Grigris racconta la vera storia del 25enne Grigris: un giovane originario del Burkina Faso che vive a N’Djamena, in Ciad, e ha una gamba paralizzata che non gli impedisce di essere il ballerino più irresistibile e dotato della movida della città. Un candido, un puro nel cuore e nello spirito, incontaminato da qualsiasi punto di vista lo si voglia osservare. Un’integrità che cozza paurosamente con gli interessi all’insegna della prevaricazione e della cieca crudeltà dei contrabbandieri locali di benzina e petrolio. Dei soggetti poco raccomandabili contro i quali Grigris, per amore di una giovane ragazza costretta a prostituirsi dall’indigenza, dovrà fare i conti e ai quali, se vorrà provare a costruirsi un futuro degno di questo nome, gli toccherà necessariamente sfuggire.

Presentato all’ultimo festival di Cannes dov’è passato praticamente ignorato perché schiacciato, com’era prevedibile, da titoli dalla maggiore cassa di risonanza mediatica e critica, l’ultimo film del regista Mahamat-Saleh Haroun è invece col senno di poi una favola di singolare purezza di sguardo. Una nettezza limpida raggiunta senza necessariamente scendere a patti con la naiveté o con l’ingenuità strappalacrime cui un film ambientato negli angoli più poveri del globo potrebbe far pensare. No, Grigris ha dalla sua la capacità di riuscire a sviluppare una storia paradigmatica facendo degli occhi del protagonista il punto di partenza e al contempo di arrivo: tutto passa attraverso il loro filtro e le esperienze di sofferenza, vessazione e inadeguatezza che sanno riassumere, moltiplicando il peso di un non detto spesso silenziato. In essi c’è tutto l’entusiasmo sfiorito che la vita ha sottratto al protagonista e all’aridità sabbiosa di ciò che gli sta intorno, e quei balli sfrenati e movimentatissimi, coi quali Grigris riesce a catturare l’attenzione e a essere (per una volta!) al centro della scena, sono solo il pallido surrogato di ciò che non è stato e che comunque la si mettesse non sarebbe mai potuto essere.

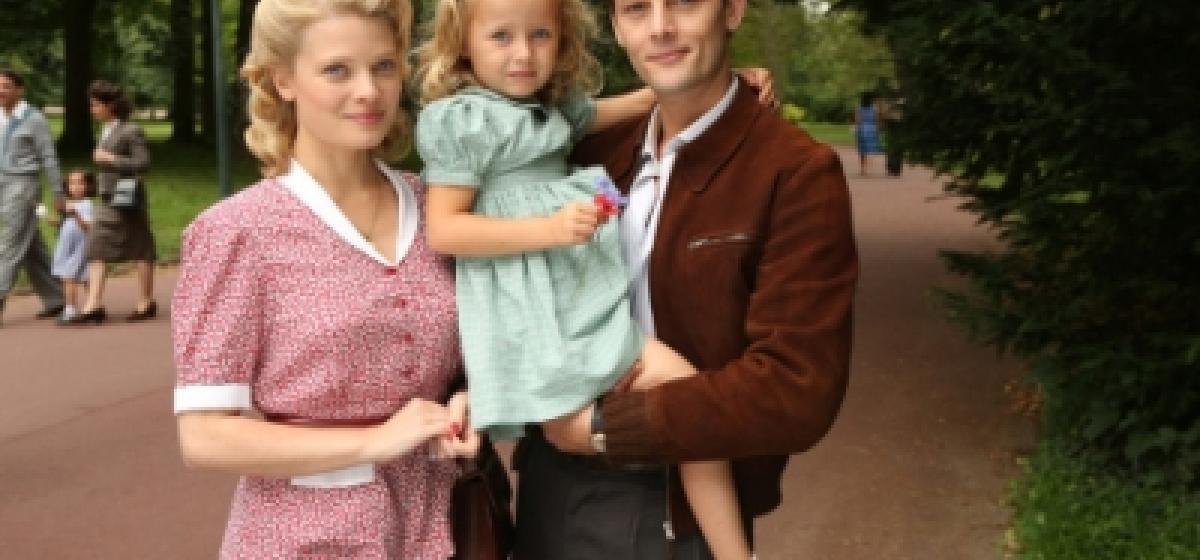

Grigris è l’innocenza puerile, è il sorriso sdentato della sincerità. E’ quell’adulto appena sbocciato ma già claudicante che è inappuntabile nei movimenti solo quando balla, che si aggrappa al corpo danzante dell’amata Mimi, aspirante modella ma concubina di tutto il villaggio, cercando in lei sostegno, amore e conforto. Ecco, in questa scena, di vibrante e non ruffiana amorevolezza e di commosso romanticismo, c’è probabilmente l’intero film: due giovani sperduti che si annegano l’uno nel corpo dell’altra, abbarbicandosi a quella che potrebbe essere per entrambi la propria anima gemella. Lui è zoppo per via dell’arto irrigidito, lei è bellissima ma forse un filo troppo alta e dinoccolata, per cui flettersi leggermente per far sì che la testa di Grigris le si appoggi sul petto la fa sembrare se possibile ancora più bella. La danza diventa, così, una dichiarazione d’intenti amorosi, una richiesta silente di appartenenza, una supplica struggente: il simbolo di una fiaba triste che però nel finale saprà conoscere aperture inaspettate, colme di tensione sospesa. I protagonisti, un paio di volte, guardano anche nettamente in camera.

Ma non c’è ispessimento teorico, nel cinema semplice e sentito di questo giovane autore franco-ciadese che ha già ottenuto due importanti riconoscimenti in festival internazionali – Gran Premio della Giuria a Venezia nel 2006 per Daratt (Saison sèche) e Prix du Jury al Festival di Cannes per Un homme qui rit nel 2010 – e che sarà tra i componenti della giuria guidata da Abbas Kiarostami e chiamata a giudicare i corti del prossimo Festival di Cannes. No, Mimi e Grigris fissano negli occhi lo spettatore quasi a richiedergli un accomodamento di prospettiva che sia in linea con una maggiore autenticità, con l’urgenza di verità e bisogni che quel mondo, così brutale, pieno di faide e sfruttamento, non può loro assicurare. Questo, dopotutto, non è certo Save the Last Dance in salsa africana. E il ballo è, utopicamente, un contrassegno metaforico e un pretesto per parlare d’altro.