Southbound

Cinque storie di paura per raffigurare la quotidianità dell’inferno, o di un territorio ai confini della realtà che assai gli somiglia

L’horror indie statunitense – o se si vuole, più in generale, anglofono – sta conoscendo un periodo di iper-produttività, non certo scevro di scivoloni o di cadute di tono e stile, ma comunque in grado di mostrare una certa ritrovata vitalità, dopo la parentesi spesso sconfortante e comunque sospesa, o tutt’al più autoriflessiva, degli anni ’90 dello scorso millennio.

Oggi, fortunatamente, non mancano i titoli di punta, da It Follows a The Babadook e ancora a The Witch, giusto per citare quelli probabilmente più rilevanti e rappresentativi fra i più recenti, così come non difettano i lavori che, in generale, nel corso degli anni ’00 e ’10 hanno raggiunto risultati ampiamente confortanti, come May, La ragazza della porta accanto, The Woman, Found, Excision, Starry Eyes, la trilogia (almeno attualmente) di Ginger Snaps, le visionarie realizzazioni di Rob Zombie e svariati altri.

Un capitolo a parte merita un filone horror a sé stante, quello a episodi.

Se la fine degli anni ’80 sembrava averne decretato la scomparsa, ultimamente si è visto un ritorno, a tratti prepotente, dei film dell’orrore cosiddetti “antologici”. Un input tutt’altro che secondario alla ricomparsa di tali lavori lo si deve al dinamismo, nella promozione del genere, da parte di Bloody Disgusting, il sito web monstre esistente ormai dal 2001 e, negli anni più recenti, impegnato anche nell’attività di produzione, con la nota serie V/H/S o altri titoli, fra cui quello qui preso in esame.

Southbound presenta la caratteristica principale delle produzioni a episodi, cioè gli esiti discontinui dei singoli capitoli (nel caso specifico, spesso non al di sopra di una dignitosa medietà), unitamente però a un concept intrigante e coerente, capace di rendere compatto e interessante il risultato complessivo. In più, ogni episodio risulta legato a quello successivo attraverso una continuità spazio-temporale (e talora narrativa), che funge da collante della trama, oltre a garantire la tenuta e l’armonia dell’insieme: tutte e cinque le storie che compongono Southbound si dipanano apparentemente nell’arco della stessa giornata, lungo la medesima highway che si protende verso il deserto (una vera e propria Zona), e hanno come – sfuggente – riferimento topografico una stazione di servizio con un motel nelle vicinanze.

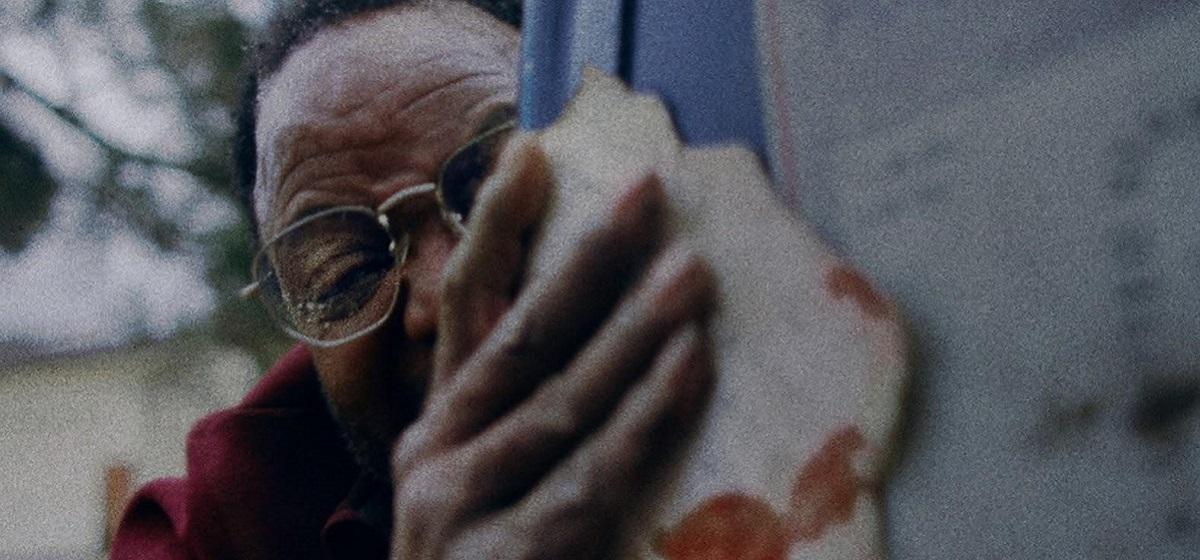

Il capitolo d’apertura, The Way Out, realizzato nonché interpretato nelle parti principali dai Radio Silence, presenta una coppia di dropouts, Mitch (Chad Villella) e Jack (Matt Bettinelli-Olpin, autore anche dello script dell’episodio di apertura e di quello di chiusura), dispersi lungo una delle molteplici lost highways dell’entroterra nordamericano: sono insanguinati e alla guida di uno scalcinato camioncino, mentre delle inquietanti creature volanti sembrano osservarli da lontano e seguire i loro passi. Arrivati a una stazione di servizio che sembra fuoriuscire dal nulla, rimarranno bloccati in una specie di loop spazio-temporale (doppio, per quanto riguarda Mitch) senza via d’uscita.

Il secondo episodio, Siren, realizzato da Roxanne Benjamin, vede tre ragazze, Sadie, Ava e Kim (Fabianne Therese, Hannah Marks e Nathalie Love), membri di una all-female band, alle prese con un viaggio problematico verso una fantomatica meta, interrotto dalla foratura di uno pneumatico del loro furgoncino.

L’intervento apparentemente provvidenziale di una coppia di coniugi in automobile, che si offre di aiutarle e ospitarle per la notte, diverrà l’anticamera di una notte di tregenda, in cui i segnali inquietanti si moltiplicheranno fino all’acme finale, che poi costituisce anche l’inizio dell’episodio successivo, in quello che forse risulta l’aggancio narrativo più riuscito fra i capitoli del film.

In The Accident, diretto da David Bruckner, Lucas (Mather Zickel) è costretto a deviare dal proprio percorso in auto a causa dell’investimento di una ragazza, da lui incidentalmente provocato. Egli sentirà il dovere di soccorrere la malcapitata, mentre la voce di un’operatrice del 911 dovrà guidarlo, attraverso una conversazione a distanza, verso l’ospedale più vicino. Naturalmente, la faccenda si complicherà alquanto, la voce telefonica assumerà coloriture beffarde e demoniache e l’ospedale in cui i due giungeranno si dimostrerà luogo tutt’altro che ospitale.

Nel quarto capitolo, Jailbreak, diretto da Patrick Horvath, Danny (David Yow) è alla ricerca della sorella, nelle stesse lande desolate che hanno costituito il teatro degli episodi precedenti. Riesce a ritrovarla, ma l’ostinata opposizione di lei a seguirlo e l’intervento di alcune misteriose figure gli impediranno di raggiungere il proprio scopo, conducendolo alla rovina.

Nell’ultimo episodio, The Way In, diretto ancora dai Radio Silence, un nucleo familiare composto da padre (Gerald Downey), madre (Kate Beahan) e figlia (Hassie Harrison) sta trascorrendo gli ultimi giorni di un periodo di vacanza insieme, prima che la ragazza inizi gli studi al college. Un gruppo di sconosciuti mascherati assalirà i tre, mentre alloggiano nelle stanze di un motel. L’uccisione dei tre familiari costituirà però solo l’inizio di una inaspettata discesa nell’incubo.

The Way Out funziona solo a tratti, innanzitutto grazie all’ambientazione en plein air, che rende giustizia al suggestivo e desolato paesaggio desertico, quindi per merito dell’assenza di delucidazioni significative, che finirebbero col togliere peso al dipanarsi successivo delle vicende (oltre che soprattutto al twist finale parzialmente risolutivo presente nel quinto episodio) e in ultimo grazie al ricorso a due loop spaziotemporali, che accrescono la visionarietà del racconto aumentandone l’efficacia. Il primo blocca i due protagonisti nel loro tentativo di fuga, facendoli ritornare sempre nel medesimo punto della highway, in un clima da Twilight Zone; il secondo invece coinvolge il superstite Mitch, quando, all’interno di un motel nel quale aveva trovato riparo dalle creature volanti, crede di intravedere la sagoma della figlia, che continua a sfuggirgli, in una ossessiva ripetizione che riecheggia invece una delle sequenze clou di Operazione paura.

Siren è invece pura routine, anche se discretamente congegnata, con il solito gruppo di giovani potenziali vittime, la solita coppia di coniugi all’apparenza tranquillizzante (neanche più di tanto, in effetti), ma in realtà molto weird & sick, con annessa famiglia di amici forse ancora più weird e più sick, con padre, madre e due figli gemelli dall’aria ottusamente ebete; si naviga a vista, con ovvi riferimenti a Non aprite quella porta, a Frightmare, a Society, a sette e complotti non meglio specificati, e a mille altri titoli più o meno noti.

The Accident è invece il fiore all’occhiello del film, con un ottimo ritmo e con il crescendo della suspense magnificamente orchestrato, dapprima tramite l’espediente della voce acusmatica che guida il protagonista verso l’ospedale per i soccorsi alla ragazza da lui investita (una voce a tratti fredda ed efficiente, come quella dei veri operatori telefonici, a tratti beffarda e ghignante, a tratti intercalata da un tono maschile gracchiante), e poi grazie alla labirintica struttura del luogo di ricovero, completamente vuoto, nel quale il protagonista dovrà prestare le cure del caso alla malcapitata (quanto mai malmessa), da solo.

Jailbreak, più che per valori filmici costitutivi, invero non eclatanti, assume una certa rilevanza nel tessuto complessivo della narrazione in quanto avvicina lo spettatore a cogliere qualche sfumatura in più dell’architettura dell’insieme: dopo aver costretto a forza la sorella a seguirlo, Danny apprende da lei come la sua cattività in quel territorio dimenticato da Dio sia in realtà una scelta; la donna gli confessa di essere stata lei a uccidere i genitori e gli fa intendere che, ora, ella ormai sente di appartenere a quei luoghi, alla Zona.

The Way In, da ultimo, pur sviluppandosi come un anonimo home invasion avaro di novità o invenzioni (a parte il twist finale), costituisce, nel suo legame con gli altri episodi, il vero colpo di genio di Southbound, in quanto, in un’unica soluzione, riconnette lo spettatore con l’inizio del film, cioè col primo episodio, fungendo da raccordo di senso e chiarendo, anche se solo parzialmente, sia la genesi delle mostruose figure volanti che perseguitavano i due personaggi di The Way Out, sia i motivi della fuga di questi ultimi

Soprattutto, però, esso innesca un cortocircuito temporale col resto degli eventi narrati, giacché questi ultimi si dipanano secondo un’apparente struttura cronologica rigorosa, nella quale ogni vicenda segue quella precedente senza soluzione di continuità e in assenza di segni extradiegetici di marcatura di ciascun capitolo. The Way In, invece, rimanda al punto di partenza, indicando che tutto il film è in loop (una specie di gigantesca GIF di un’ora e mezza) e che la temporalità nella Zona-Purgatorio è circolare.

Southbound risulta costituito peculiarmente da ritorni e reiterazioni di sentimenti, di elementi tematici e narrativi di raccordo, di ammiccamenti cinefili, mentre il paesaggio desolato funge da catalizzatore delle paure dei personaggi e da detonatore dell’evolversi degli eventi; il tutto, senza il ricorso a un episodio-cornice, al contrario di ciò che accade invece di frequente – ma non sempre – in produzioni di questo tipo.

Il movente delle azioni dei protagonisti, o delle impasse in cui si trovano gettati, è costantemente il senso di colpa, per una mancanza legata al passato o, come nel caso del terzo episodio, al presente: questo tipo di fil rouge allude alla condizione di anime perse dei personaggi, vaganti nel territorio senza via di fuga del rimorso. Il vagare, specie in un film americano, non può che configurarsi come viaggio nelle accidentate regioni che costituiscono ad un tempo il paesaggio fisico e mentale della Grande Nazione: ogni storia comincia in un mezzo di trasporto, o nelle sue vicinanze, ed è marcata dallo spostamento dei personaggi verso più o meno misteriose destinazioni. La ghignante voce off di un DJ radiofonico (fornita dall’onnipresente folletto Larry Fessenden, qui in versione esclusivamente acustica) è la persistente compagna di viaggio dei viaggiatori dispersi e scandisce l’inizio dei primi tre episodi, la metà del quarto, la metà e la fine del quinto (che poi è il ritorno circolare dell’inizio), con la voce del DJ a fungere da traghettatore acusmatico dal regno dei vivi a quello delle anime sospese, oltre che da coro delle vicende narrate. La funzione di coro – ancora più fortemente simbolico, in questo caso – è ricoperta anche dalle immagini ricorrenti a più riprese di Carnival of Souls di Herk Harvey, trasmesso da vari schermi diegetici all’interno dei racconti; è l’indizio più chiaro per venire a capo dell’architettura tematica di Southbound: quello che lo spettatore sta fissando è un “carnevale delle anime”, una danza macabra, una pantomima grottesca; osservando panoramicamente l’insieme, si presenta un affresco maledetto della condizione in cui gli spiriti senza pace sono costretti a errare per l’eternità o, forse, solo per il tempo che rimane loro prima di precipitare ulteriormente. Southbound (“diretto a sud”), già dal titolo, rimanda quindi a una destinazione metaforica, che non si configura come un generico meridione, bensì indica lo spostarsi verso territori inferi, di cui la Zona altro non è che l’anticamera.