Non c’è nessuna nuova alba per Simone, volto madido di lacrime e sudore, protagonista del lungometraggio d’esordio di Simone Bartolini, Le formiche della città morta.

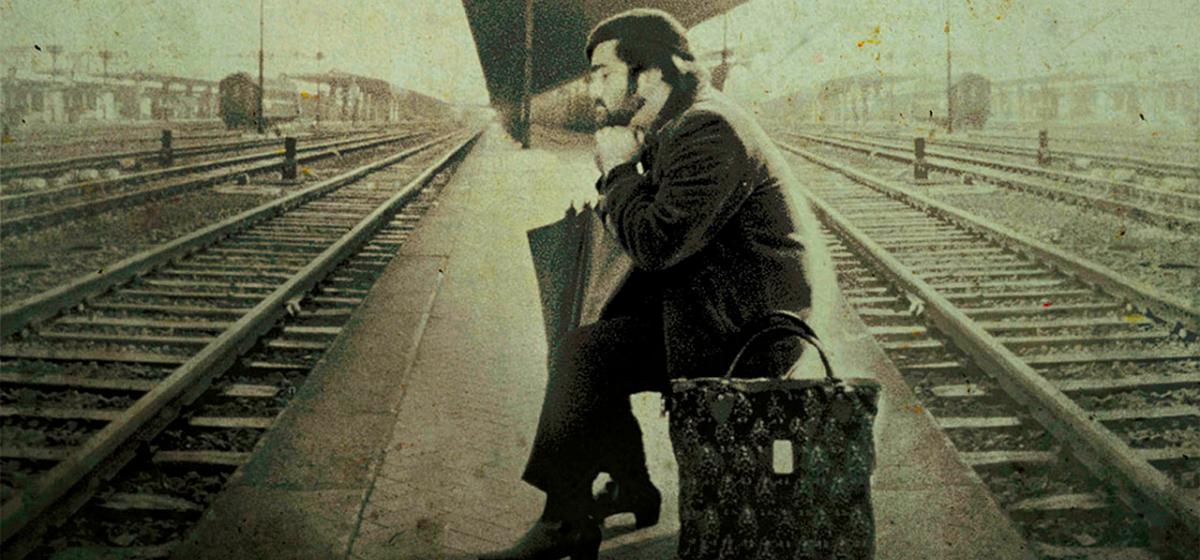

Una sofferenza che si percepisce infinita (molto più che spintonare a fatica un catorcio d’auto rimasto a secco) demarca il suo ingresso dai bordi del quadro cinematografico sulle corsie trafficate della periferia extraurbana romana, al sorgere del sole. Non c’è giorno che inizi e si concluda per Simone, bensì un’eternità metropolitana, che nulla ha a che vedere con la profezia dell’ “Urbe immortale”, declamata dall’Imperatore Adriano, quanto piuttosto con lo spietato inferno dantesco, dove spazio e tempo si annullano nell’istante perpetuo della pena e le anime dannate rivendicano nei tormenti del corpo la percezione del passato colpevole. Gente perduta, dolente città, morta.

Simone (Simon Pietro Manzari, per la prima volta sul grande schermo) è un eroinomane, spacciatore, rapper dei circuiti underground, che mette in rima versi di strada e di veleni, ma la cui brama sta tutta nei soldi e nella dose da reperire prima che venga sera; sbalzato tra i fornitori e i riforniti di roba, alterna paranoicamente, di volta in volta, i medesimi miserabili panni. Arrivare a sera, pagato, pagante, mai appagato, è la meta del suo ansiogeno girovagare in tondo, vizioso e senza tregua, fatta eccezione per l’unica sosta auto concessa, ovvero l’interstizio di assenza rubato al sonno.

C’è del conforto nel contrappasso di patire su di sé quel che si infligge ad altri. È questa la regola non scritta, la consuetudine che sfianca Simone e chi gli è intorno. Il suono martellante del citofono, è un boato, che lacera e affligge l’illusoria anestesia del riposo ed è al contempo il grido di allarme straziante di chi preme per irrompere disperato in cerca di droga, elemosinare denaro dalle tasche altrui. Risvegliarsi nella disperazione perenne è il supplizio di Simone e della sua ragazza Rachele (Rachele Romano), nonché di tutte le altre coppie come loro, che in una corresponsione alienante, sono invasori e invasi d’ angosce. Evadere nella sospensione incosciente è dunque una possibile quiete, una fuga momentanea dall’incubo dello stento quotidiano, per quanto per Simone sognare una passeggiata edenica con una ragazza dallo sguardo pulito, o la registrazione di un pezzo in una sala di incisione professionale, si rivelano ben presto revisioni effimere della memoria, illusioni del delirio onirico stupefacente. Senza pace i fantasmi del passato e le premonizioni del presente si manifestano più esigenti e fondate della realtà stessa, e riconquistare il risveglio diviene senza soluzione di continuità prosecuzione della fuga. Lo insinua la scelta registica di abdicare alla classica soggettiva-percettiva allucinata del protagonista, per restituire allo sguardo dello spettatore l’alterazione dei sensi e lo squilibrio motorio. Non vedremo mai l’ambiente deformato con gli occhi stravolti di Simone, ma quando questi si sarà riavuto dal suo tormento, per transizione empatica vedremo noi, lui, sagoma sfocata, cercare l’uscita nell’inquadratura espansa.

Solo allora, intrappolati nel montaggio illogico dei frammenti di vita tossica liberati dalla psiche del protagonista, prenderemo coscienza della traccia mancante, di quell’apparizione accidentale nel caos di immagini, aghi e buchi epidermici, così aderenti all’obiettivo, da urtare e divorare chi guarda, da confondere “la vista che tocca” con “il tatto che vede”. L’enigma delle formiche è una figurazione tattile, perché incisa sulla pelle. Chiazze di colore, che marchiate chissà dove e quando, hanno suggellato la dannazione dell’esistenza di Simone. E non solo nella superficialità pragmatica della sua vita di “spaccino”, sciagurata formica-operaia nel traffico di domanda e offerta della droga; l’icona dipinta inala infezione, si anima e moltiplica. In profondità come uno stigma insanabile, incessantemente imputridisce la ferita più recondita e inconfessabile: le formiche brulicano nel pianto soffocato di Simone al telefono con suo padre. Lavorano da lungo tempo alla decomposizione dell’anima di un cadavere che non attende l’overdose.

Prodotto dalla indipendente Nero Film e distribuito in esclusiva dal Nuovo Cinema Aquila, Le formiche della città morta denuncia, attraverso una messa in scena realistica e crudele, l’apatico avvilimento della morte per tossicodipendenza di contro alla reciproca indifferenza sociale che svilisce la tragedia nel suo “farsi” e “consumarsi”. Emblematico campeggia sullo sfondo dello spaccio un camioncino con la scritta, più insulsa che beffarda, “Emozioniamoci liberi dalla droga!”…