Cannibal Love – Mangiata viva

Un’allegoria del desiderio e delle sue derive, un viaggio senza ritorno, avvolgente e torbido, agli estremi confini della natura umana

Bisognerebbe spiegare ai titolisti italiani, pigramente adagiati nella loro ormai notoria e conclamata insipienza, che il titolo di un film – così come di qualsiasi altra opera dell’ingegno umano – non viene scelto a caso, quale sovrabbondante orpello o elemento sovrastrutturale, ma è parte integrante dell’opera stessa, ne rivela l’anima e la carne, ne evoca lo spirito e, quasi sempre, ne esprime in estrema sintesi una parte imprescindibile del senso. Quindi, questo film non si intitola, e non può intitolarsi, Cannibal Love – Mangiata viva per la semplice constatazione che nessuno dei possibili significati, a cui tale intestazione rimanderebbe, ha alcun legame di fatto con la pellicola della regista transalpina, se non, e in modo totalmente fuorviante, con alcuni marginali elementi di riporto. Trouble Every Day, il titolo originale, delinea invece con semplicità cristallina l’afflizione quotidiana, persistente e ineludibile, che tormenta i quattro personaggi principali – ciascuno in modo estremamente soggettivo e per ragioni diverse – vittime senza scampo della propria deriva esistenziale e psico-fisica.

Sullo sfondo di una Parigi spesso straniante e periferica, quasi del tutto priva di scorci turistici o facili soluzioni ambientali, prendono vita le vicende di due coppie senza pace, nelle quali ciascuno dei membri reca con sé l’insopprimibile fardello di una croce personale e, soprattutto, incomunicabile. I due personaggi francesi, Léo Sémeneau (Alex Descas) con la moglie Coré (Béatrice Dalle), e i due americani in luna di miele, Shane Brown (Vincent Gallo) insieme alla fresca consorte June (Tricia Vessey), costituiscono le sventurate figure protagoniste di una tragedia tanto lancinante negli assunti e nel susseguirsi degli eventi, quanto silenziosa e malinconica nella loro rappresentazione.

La conturbante Coré vive totalmente immersa nella risacca inebriante e annichilente di una pulsione sessuale illimitata, sia perché incontenibile e originaria – senza alcun possibile freno inibitore sociale o culturale – sia perché proiettata verso la ricerca impossibile dell’orgasmo definitivo, oltre il quale il corpo sprofondi mentre la mente si scioglie e nel quale la comunione carnale sia completa, assoluta e soprattutto definitiva: durante l’accoppiamento, Coré morde a sangue gli occasionali partner e ne divora le carni, novella Mantis religiosa, fino alla loro morte e alla propria sazietà, in un letale miscuglio di soddisfacimento del bisogno di nutrirsi nonché del desiderio di essere penetrata e riempita, in ogni senso. Apparentemente regredita a una persistente e irreversibile fase orale, Coré vive invece la dimensione ultima della sessualità – probabilmente ignota alla stragrande maggioranza dei viventi – in cui non esistono più zone erogene locali, ma nella quale, invece, tutto il corpo, all’interno come all’esterno, diviene un’unica e immensa zona di piacere assoluto e mortifero, che si alimenta di se stesso e che non può che rinviare, come accade in ogni contesto di bisogno e desiderio, a nuovi appetiti, nuovi vuoti, nuove mancanze e, per ciò stesso, a nuove e letali ricerche, a quotidiane ed estenuanti battute di caccia all’uomo. Se il corpo della donna è un’esplosione vitale di sensazioni, la sua coscienza è invece allo stremo, dissociata e chiusa a ogni possibilità o volontà comunicativa: Coré è pienamente consapevole della propria condizione aberrante e sa che non può esservi salvezza né catarsi. Il dualismo fra la carne e lo spirito non poteva trovare una personificazione migliore di quella che ne dà la Dalle, coadiuvata dalla sapiente regia della Denis. L’attrice francese conferisce al personaggio di Coré una fisicità traboccante, abbinata a una naturale e plastica fotogenia, in perenne conflitto con la propria interiorità: due istanze opposte, alle quali funge da elemento portante e unificatore uno sguardo pre-umano – più che semplicemente animale – puro, primordiale, innocente, selvatico, carico di desiderio inespresso/inesprimibile nonché di malinconia e, proprio per la vicinanza/dissonanza di tali elementi, incantatore.

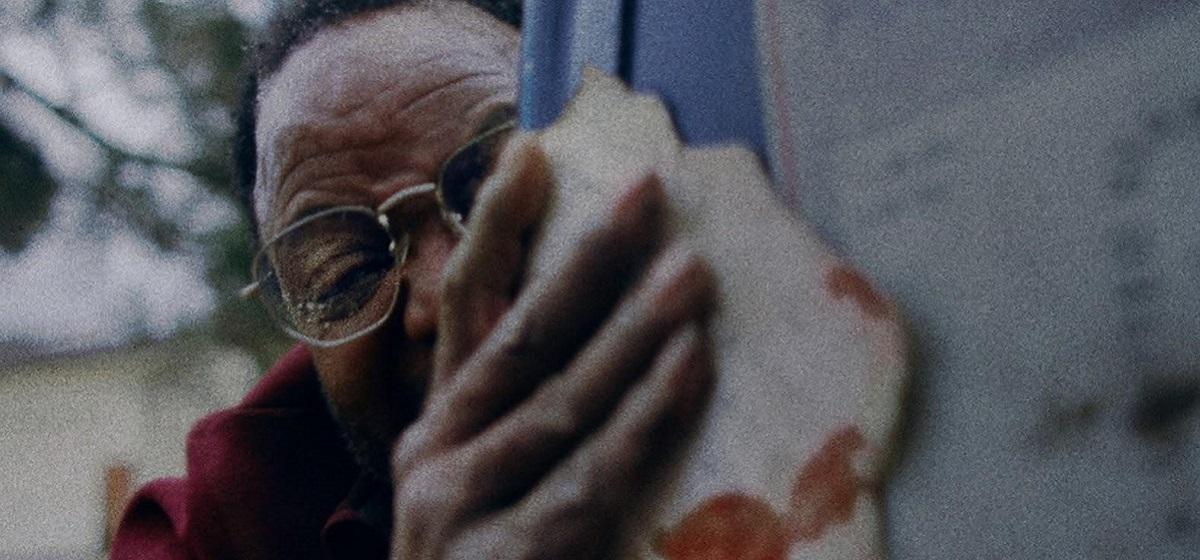

A fare da controcanto a Coré troviamo Léo, uomo dalla corporatura solida, accompagnata da lineamenti estremamente delicati, gentili, ancorché marcati dal tempo e dalla pena. Anche per lui, così come per la moglie, è lo sguardo a fungere da elemento di raccordo fra l’esterno e la dimensione interiore, mostrando – senza dimostrare, come è nello stile della regista parigina – un’irredimibile tristezza, contrappuntata dalla decisione con cui si muove e agisce, pacato e costante, con l’attitudine e la perseveranza di colui che sta assolvendo un compito sacro, una missione. Il suo personalissimo trouble è scandito dalla lotta quotidiana per evitare che l’adorata moglie uccida e si metta in pericolo: la pena incessante di prendersi cura della persona amata, pur sapendo che non ci sarà modo di guarirla dal suo stato e di emendarne le azioni. Per impedire a Coré di uscire di casa e ammazzare, Léo la rinchiude nell’abitazione, sprangando o recintando le uscite, di fatto murandola viva attraverso la costruzione di una vera e propria trappola/gabbia per animali, dalla quale, però, Coré riesce non di rado a evadere. Ogni fuga di Coré corrisponde a un omicidio e ad un intervento di Léo, che deve attraversare la città, per andare a recuperare la donna nelle zone periferiche dove si è recata a caccia di prede, per poi riportarla a casa, ripulirla dai resti delle vittime, calmarla, consolarla e rinchiuderla di nuovo. Anche nel caso di Léo, si delinea un desiderio che non può essere placato o soddisfatto, giacché la donna, che pure mostra ancora attrazione per il marito (non è dato sapere fino a che punto motivata da sentimento autentico e da che punto in poi spinta dalla sua frenesia inappagabile), è ormai un essere perduto, una creatura consunta dalla propria condizione e dalla consapevolezza di essere il tormento del suo uomo, tanto da desiderare – parole sue, le uniche pronunciate dal personaggio in tutto il film – la morte.

Una vicenda per molti versi parallela è vissuta dalla coppia di sposini americani in luna di miele. Nonostante l’iniziale e apparente idillio, i due sembrano divisi da una invisibile cortina di incomunicabilità e di silenzi, a cui si aggiunge l’inspiegabile comportamento sessuale di Shane, caratterizzato da un’enigmatica ritrosia nei confronti della moglie, da un palese e promiscuo desiderio erotico – allorché è in pubblico e anche se accompagnato dalla bellissima compagna – nonché da strani, agitati sogni colmi di sangue, i cui protagonisti sono proprio lui e la moglie. Anche nel loro caso, comunque, è l’uomo a uscire frequentemente dalle mura dell’albergo che li accoglie, per dedicarsi al proprio perenne e insoddisfatto ruolo di flâneur (differentemente da Léo, che invece esce a causa del proprio lavoro di medico), mentre la donna attende paziente, sconcertata e confusa il suo ritorno, in una sottolineatura, da parte della Denis, dei ruoli sociali consolidati per i rappresentanti dei due sessi. Gallo e la Vessey risultano estremamente convincenti nel tratteggiare i dubbi, le angosce e le idiosincrasie che pervadono i loro personaggi, attraverso una recitazione dolente e composta, dominata da gesti lenti, ampi silenzi e soprattutto dall’opacità dei loro sguardi perduti. Il personaggio di Shane/Gallo, in particolare, viene spesso sorpreso mentre dalla stanza dell’albergo osserva l’esterno o mentre il suo scrutare si perde nel vuoto, proiettandosi al di là dell’inquadratura, verso il fuori campo. I suoi occhi liquidi percorrono incessantemente uno spazio che sembra mentale, una proiezione dell’immaginario più che un’effettiva osservazione di ambienti e luoghi.

Shane è un ricercatore per conto di un colosso farmaceutico statunitense e il suo viaggio nasconde il segreto che funge da motore del racconto. Egli si ritrova a Parigi, in realtà, per tentare di contattare proprio Léo, che si scopre esser stato un medico di alto profilo, specializzato in malattie mentali, del sistema nervoso e del controllo della libido, anche se ormai in rotta con le gerarchie scientifiche per via dei suoi metodi e soprattutto delle sue scoperte. I due si erano conosciuti durante una spedizione in Guyana, alla ricerca di erbe dagli straordinari poteri medicamentosi, i quali – nel rispetto dell’ambiguità dell’etimo greco pharmakon, che indica sia il veleno che la cura – oltre che straordinari, si riveleranno anche estremamente deleteri. In Guyana, peraltro, Shane aveva anche avuto modo di conoscere Coré, al seguito del marito, e ne era rimasto morbosamente affascinato. Le ricerche condotte dall’equipe avevano portato alla scoperta di una sostanza, contenuta in un vegetale, capace di eliminare i freni inibitori e di scatenare un incontrollabile impulso erotico totalizzante. La liberazione dai condizionamenti psicologici e socio-culturali reca però con sé un effetto esiziale: colui che facesse uso di tale sostanza verrebbe condotto, proprio a causa della soppressione di ogni tabù o vincolo normativo e comportamentale, a desiderare il possesso totale dell’altro, cioè a bramare il soddisfacimento dell’istinto umano più originario, consistente nell’introiezione del proprio oggetto del desiderio (la famosa fase orale freudiana, cui si è già fatto cenno, che però si innesterebbe in un soggetto adulto, sessualmente sviluppato e capace di esercitare il proprio potere, così come di portare a compimento i propri disegni, con tutte le conseguenze del caso), facendone la propria preda e, letteralmente, l’alimento della propria pulsione ormai dominante ed esclusiva. Anche Shane, così come Coré, ha assaggiato il portentoso e letale composto, probabilmente per ambizione personale e prometeica curiosità, e sta iniziando a manifestare gli stessi sintomi della donna. Léo, forse, è l’unico in grado di aiutarlo o, chissà, magari Shane lo sta cercando soltanto per trovare Coré.

La trama, in parte artificiosa e sviluppata frammentariamente, col ricorso continuo a ellissi narrative, oltre che a brevi parti di raccordo, la cui funzione è quella di chiarire alcuni ruoli o motivazioni personali dei personaggi insieme ad alcuni elementi dell’intreccio, è in realtà un mero pretesto che la Denis sfrutta – attraverso molti degli stilemi del mélo, più che dell’horror – per sondare gli abissi della psiche e della libido, le problematiche della coppia, la dimensione primordiale e barbarica della pulsione sessuale, nonché la differenza tra la ricerca scientifica ufficiale, che sembra procedere gradualmente, senza squilibri né grandiose intuizioni o scoperte, e quella para-scientifica, che, al contrario, muovendosi sullo scivoloso confine che separa il sapere rigoroso dalla magia, pare in grado di oltrepassare talora i limiti dell’uomo, per precipitarlo, però, nella tenebra di una dimensione conoscitiva ed esistenziale, che assume i contorni destabilizzanti e allucinatori dell’incubo. La Denis lavora sapientemente di sottrazione, delineando magistralmente quattro figure allo sbando e quattro fallimenti individuali, sullo sfondo del conflitto – talora latente, talora manifesto – fra natura e cultura, fra pulsione e divieto, fra la dimensione primordiale e proto-umana degli istinti indivisibili di vita e di morte, di eros e di thanatos, e quella regolata della convivenza collettiva, pacificata e solo apparentemente armonica, ancorché costretta e imbrigliata dalla norma. Il vero sotto-testo di Trouble Every Day riguarda però la questione irrisolta relativa alla valenza del pharmakon e cioè se si tratti di un semplice attivatore di alcuni aspetti latenti della stratificata personalità dell’essere umano o, piuttosto, di un modificatore radicale di tale personalità. In altre parole, il dilemma tocca nel profondo la reale natura dell’uomo e il suo rapporto con gli elementi ancestrali della sua origine animale: è un dilemma che non trova, e non può trovare, risposta.

Ciò che rimane è il desiderio, in tutte le sue sfaccettate e inevitabili contraddizioni: di amore, vita, stabilità, comunicazione e comprensione, ma anche di morte, sopraffazione, piacere smisurato, possesso e controllo, senza soluzione di continuità. Nell’allegoria filmica concepita dalla Denis, l’unico senso possibile si situa forse, allora, nel corpo filmico, un corpo costituito da frammenti di pelle, brandelli di carne e rivoli di sangue, volti dolenti, occhi aperti/sbarrati, smaniosi o afflitti, mani adoranti e letali, labbra che sfiorano e uccidono, mentre la mdp accarezza senza toccare, annusa senza poter cogliere odori e fragranze, registra un mondo da cui è esclusa, evidenziandone la forma e l’assenza, il fascino, l’orrore e la distanza, perciò individuando – sovrapposizione inevitabile del significante al significato – la più profonda essenza del desiderio nel suo essere proiezione continua, sullo schermo opaco della nostra coscienza, dell’immagine sfuggente e differita, perpetuamente irraggiungibile, della nostra natura e dei suoi fantasmi: il nostro personalissimo e (in)comunicabile trouble quotidiano.