Calvaire

L’empio martirio di un messia di carne nel primo lungometraggio di Fabrice du Welz

Notevole esordio nel lungometraggio del belga Fabrice du Welz, Calvaire presenta, di primo acchito, molti caratteri tipici dell’opera prima – innanzitutto l’essere derivativo e citazionista – senza però scadere (quasi) mai nel déjà-vu fine a se stesso, bensì proponendo un lavoro compatto, denso di significati e pregno di una morbosità sfaccettata e disturbante.

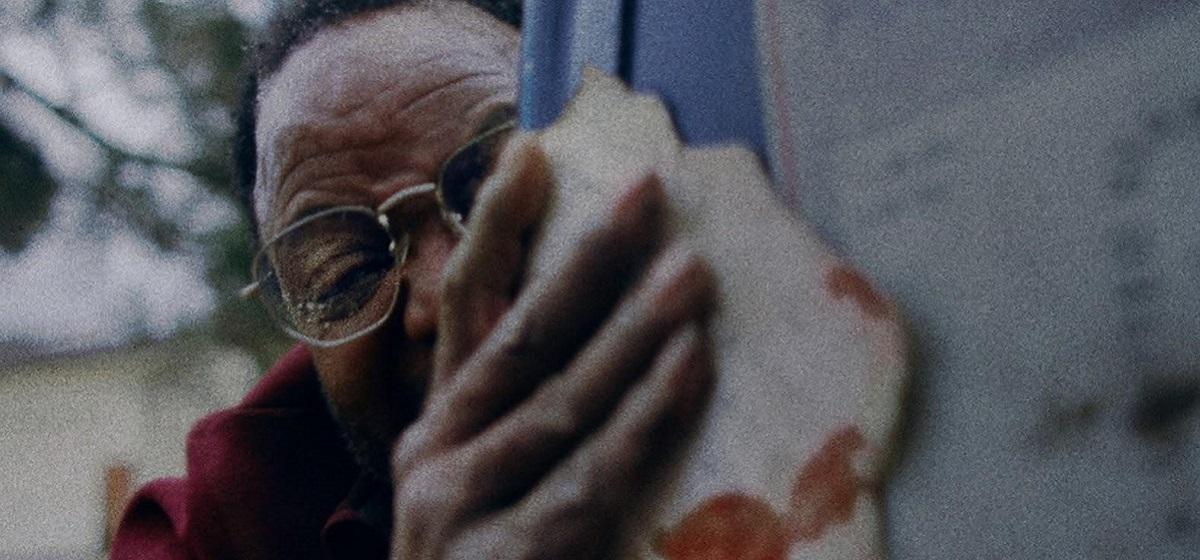

Il protagonista Marc Stevens (Laurent Lucas) è un cantante girovago che si esibisce su palcoscenici di quart’ordine – in una delle sequenze iniziali, lo si vede di fronte a un pubblico prevalentemente composto di attempate signore in visibilio, all’interno di un ospizio, nel periodo che precede il Natale – e al quale la sorte riserverà un’inaspettata discesa negli abissi dell’abiezione umana. Fin dalle prime battute è riscontrabile il ruolo che Marc avrà nell’intero sviluppo della vicenda, vale dire quello di (oscuro) oggetto del desiderio pressoché di tutti i personaggi in cui s’imbatte. Dapprima egli subirà le timide e vane avances di una delle sue semi-mummificate spettatrici, nonché di una dipendente dell’ospizio, per poi finire, dopo aver ripreso il suo vagabondare e a causa del suo furgone in panne, in un villaggio nel mezzo dei boschi (e del nulla), dove troverà ad attenderlo una bizzarra comunità rurale, composta esclusivamente da uomini e dove le proposte sessuali diverranno sempre più difficili da eludere.

![]()

Due universi distanti, ma deformemente speculari, vengono a ruotare, perciò, attorno a Marc: quello femminile della parte iniziale del film, solo apparentemente “addomesticato”, e quello maschile della parte principale e portante, del tutto abbrutito e ferino. Marc, a sua volta, subirà un progressivo sfaldamento interiore e quindi risulterà vittima di una graduale deformazione identitaria, che lo condurrà dalla dimensione ludica di un travestimento vagamente effeminato per motivi professionali, a quella coercitiva dell’accettazione imposta di un ruolo esistenziale femminile, nella parte fondamentale dell’opera. Da un lato, quindi, du Welz tratteggia le varie forme di consorzio umano come immagini riflesse l’una nell’altra e talvolta indistinguibili, nonché sempre connotate dal predominare di una irrefrenabile e bestiale pulsione sessuale; dall’altro, mette in scena il personaggio di Marc come un soggetto sfuggente e dai tratti identitari evanescenti, di cui si ha un primo indizio già dal suo iniziale apparire in scena, nel momento del trucco prima dello spettacolo, posto di fronte a uno specchio a più facce, che ne restituisce il volto moltiplicato e ripreso da angolazioni diverse.

Uno dei tratti più curiosi dell’opera emerge proprio nella caratterizzazione del protagonista resa con estrema parsimonia di gesti, nonché di cambi di registro recitativo ed espressivo da Lucas, facendo risaltare, per contrasto, la contrapposizione dialettica fra Marc e i suoi interlocutori o aguzzini: là dove tutti i personaggi non esitano a manifestare la propria emotività, pressoché sempre esondante nella lubricità, Marc mostra invece una sostanziale indolenza, una circospetta asetticità, una recidiva apatia, che sconfinano, una volta messo alle strette, dapprima in una quieta arrendevolezza, per poi risolversi nella più desolante passività, senza alcuna rimarchevole reazione, pur trovandosi egli in una situazione estrema, allucinante e disperata.

Paradossalmente, l’unico personaggio in apparenza non affetto da tare psichiche risulta anche come l’unica figura sfuggente, enigmatica, opaca, assente al mondo, o forse presente, ma solo a se stessa. Solo quando è in scena a cantare o in camerino a rimirarsi allo specchio, Marc esprime vitalità e si apre, almeno in parte, anche allo spettatore; per il resto, il suo viso delicato rimane chiuso a qualsiasi comunicatività. A fargli da contraltare, nel corpo principale del film, è la comunità degli abitanti del villaggio dove Marc è costretto, dalle circostanze, a sostare. Circondati da una natura magnifica e selvaggia, ma fredda, ostile e, soprattutto, indifferente, i villici reagiscono a tali avverse condizioni attraverso un primordiale e selvatico bisogno di affettività, che, nel loro caso, si traduce in un malsano senso della comunità (di qui forse il motivo dell’inquietante danza robotica rituale, che li vede protagonisti all’interno dell’unico luogo di ritrovo del villaggio) e soprattutto in una sessualità malata, morbosa, estrema, che si esprime attraverso la turpitudine degli accoppiamenti zoofili, probabili segni e sintomi di un grottesco, goffo e abominevole tentativo, da parte di quegli uomini, di mantenere un contatto proprio con quella natura che li circonda isolandoli.

![]()

L’arrivo di Marc non è altro che il catalizzatore e il moltiplicatore delle ossessioni della comunità. Freddo e distaccato come solo una donna altèra riesce a essere, egli diviene, fuor di similitudine, l’unica presenza femminile percepita e poi concupita pressoché da tutti. Dapprima è Bartel (Jackie Berroyer), l’uomo che si offre di ospitarlo in attesa della riparazione del furgone, a farne l’oggetto delle proprie attenzioni, ma, col tempo, sarà l’intera comunità a eleggerlo quale obiettivo sessuale, vero e proprio feticcio di un’intangibile sacralità da profanare. Nell’immaginario deviato degli indigeni, Marc viene “riconosciuto” come la reincarnazione o l’epifania di una presenza femminile, che aveva abitato i loro giorni o, più probabilmente, i loro sogni più profondi: la mitica figura di Gloria. Bartel la evoca e la ricorda – durante un dialogo con Marc e prima di identificare nella presenza di quel forestiero proprio il ritorno dell’amata – come la propria moglie fuggita di casa qualche tempo prima; Orton (Philippe Nahon), una specie di capo carismatico del villaggio, sostiene di essere stato, a sua volta, l’amante di Gloria e, anche nella sua alterata fantasia, Marc si trasforma nella reincarnazione della donna. L’allucinazione diviene collettiva e tocca, come detto, la totalità degli abitanti del paesino, i quali non esitano dapprima a rievocare la donna (“Gloria è tornata” diviene il loro mantra) e poi a tentare di (ri)appropriarsi – nell’unico modo da essi concepito, vale a dire carnalmente – del loro antico oggetto del desiderio, di Gloria, una specie di Grande Madre Primordiale, che veste i panni grottescamente femminili di un Marc allo stremo, seviziato, tosato e prigioniero di Bartel.

![]()

Lo scontro interno al gruppo è ormai inevitabile e la divisione insanabile: Marc – novello e blasfemo messia di una collettività che lo idolatra e lo distrugge psicologicamente e fisicamente – è divenuto il capro espiatorio di una comunità, che, anziché ritrovare l’unità grazie all’individuazione e al sacrificio di una vittima, perde il proprio insano baricentro, il proprio deviato equilibrio e finisce con l’auto-annientarsi. Il messia di carne ha portato scompiglio e discordia. Bartel e altri muoiono durante la disperata resa dei conti finale, generata dal cieco desiderio di arrivare a possedere (in ogni senso) Marc/Gloria, mentre quest’ultimo tenta una disperata fuga nella landa desolata e innevata, inseguito dal sopravvissuto Orton, che finisce risucchiato da una voragine limacciosa e, mentre sta per soccombere, implora Marc/Gloria di donargli un’ultima testimonianza di “amore”: Marc/Gloria, annichilito e dolente lo guarda morire e, come in trance, gli bisbiglia “Ti ho amato”, enigmatico epitaffio, forse, di un’effettiva trasformazione del protagonista in un portatore di parole salvifiche o, magari, testimonianza ancora una volta della sua accondiscendenza di fronte ai suoi aguzzini, anche se non più minacciato, o, infine, segno della deriva psichica di un uomo allo stremo e dall’identità ormai dissolta. Quando la mdp abbandona i due per percorrere la meravigliosa e terrificante solitudine delle terre desolate teatro della vicenda, la natura indifferente ritrova finalmente tutto il suo potere, in una dimensione svuotata di ogni presenza umana, di ogni effimero bisogno, di ogni malsana pulsione, di ogni irraggiungibile sogno o incombente minaccia. Solo la carne muore.