"Se non sono gigli son pur sempre figli,

vittime di questo mondo"

La Città Vecchia, Fabrizio De André

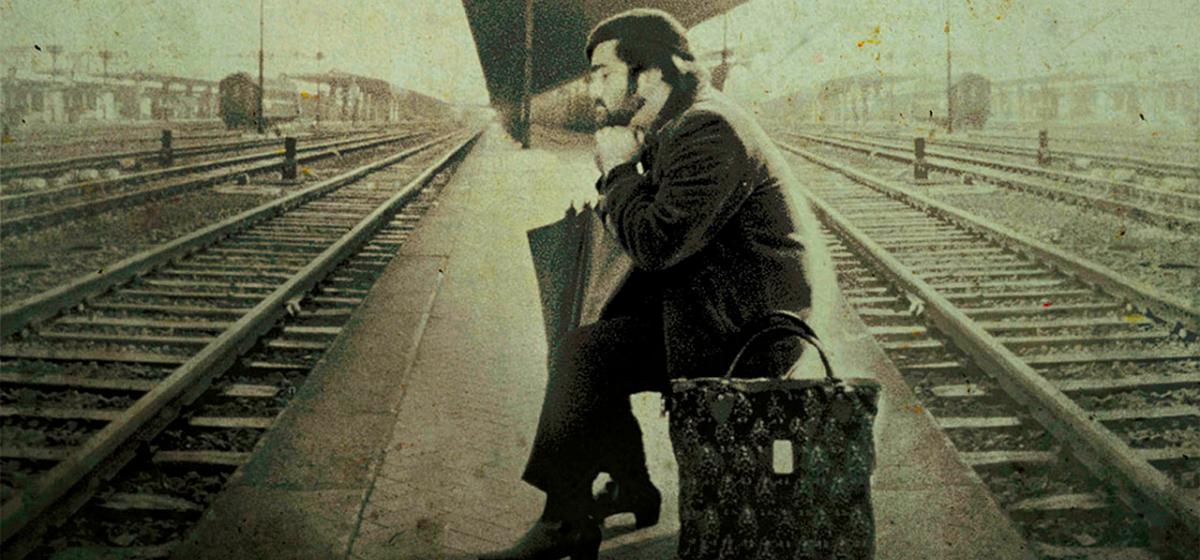

Migrazioni di popoli in fuga. Lampedusa assediata da barconi troppo fragili per contenere i sogni e i rimpianti di uomini, donne e bambini che arrivano, sperano e poi ripartono verso un’altra vita, un altro mondo, un’altra cultura – ma quale? Certamente non la loro. Non più. Per scelta o per necessità, in fuga da una guerra o inseguendo un amore ostinato e contrario, alla ricerca di una possibilità mai avuta e per questo tanto più desiderata. Con una gamba posata delicatamente sul fragile terreno della speranza e un’altra lasciata ed abbandonata nei loro Paesi, vivono in bilico, timorosi di cadere ed affogare nel mare che li separa da noi altri. Ma chi sono? Ladri? Assassini? Mendicanti di oli e spezie a noi sconosciute? Sostenitori ed imbonitori di religioni e credi differenti dai nostri? Brava gente? Sconosciuti. Lontani. Distanti. Nemici. Padri che non conosciamo, donne che non sposeremo mai, bambini che non sapranno crescere nel nostro Paese. Diversi. No. Semplicemente come noi, figli e vittime, gigli senza radici.

Voci che raccontano le loro storie, storie narrate di diversità per noi ostili e contrarie, da non ascoltare, da abbandonare tra le secche del silenzio e della nostra paura. Facciamoli parlare, ascoltiamoli, lasciamo che ci donino le loro avventure e le loro sventure, a noi, che di avventure non vogliamo più parlare, e non perché, come sostiene Sartre, continuiamo a viverla ma perché la nostra avventura si consuma esaurendosi nel fragile libeccio di una quotidianità. Ruken parla e si racconta , Federico Greco, il regista, con la sua camera digitale la riprende e la ascolta. Ci racconta della sua terra divisa e amata, il Kurdistan, ci racconta della sua fuga, delle difficoltà per arrivare, di ciò che ha lasciato e di ciò che rimpiange. La sua voce non ha confini, come lei stessa non possiede più radici e si confonde con un’altra storia: Loubna, in fuga da un matrimonio combinato e violento, lascia il “suo” Marocco, nel viaggio perde il bagaglio, il passato è perduto, le foto che conteneva mai più ritrovate, adesso lavora per la protezione civile di San Sepolcro, ama il suo impiego e si sente un po’ italiana. Come Mohamed, tunisino, licenziato nel passaggio societario nell’industria italiana nella quale lavorava, sceso in piazza, legato alle cancellate della fabbrica, unito nella discordia con altri che hanno perso il loro posto di lavoro – italiani. Il lavoro è sacro, ci racconta Mohamed, unisce ciò che è diverso, rivendica insieme ad altri, italiani, tunisini, simili, uguali – disoccupati. Fuggono dalla violenza e attraverso quest’ultima sono cacciati dai loro paesi e dalle loro radici. Claudio, argentino, in patria poliziotto, prima l’antidroga, poi i sequestri e il traffico illecito di armi, poi la repressione della fame dovuta alla crisi economica del 2001. Claudio spara, si difende, e non lo fa in nome del suo Paese, in nome dell’ordine che i superiori impongono con la violenza, lo fa per sopravvivere, Claudio spara e piange al ricordo, uccide chi ha fame, non ne può più, si ribella, viene arrestato ma riesce a fuggire. Dove? Verso un Paese che non è il suo, che non è come il suo, che lo accoglie senza riconoscerlo un uomo. Un’altra voce ci accompagna nei loro racconti, una fiaba di un itinerario di fuga verso la città nuova, tratta da diari di viaggio pubblicati nel volume Lontana Terra, un Paese del marzapane, meta di illusioni e di vagheggiamenti selvaggi.

La videocamera ascolta, segue e supera i soggetti, mostrandoceli con lo sguardo del passante, inconsapevole del passato di queste vite, sordo alle loro storie ed insensibile alle fiabe. Poi si ferma, ascolta e allora ci mostra come sono fatti un uomo e una donna, quell’uomo e quella donna che pensiamo non appartengano alla nostra realtà, “immigrati” e “ladri”, diversi e senza diritti, non-esseri umani solo perché non nati su questa terra, la nostra terra, non sapendo chi sia, noi lo notiamo come si nota un’ombra di passaggio, si volta lo sguardo e li si dimentica, senza curiosità alcuna, senza parole, incoscienti di ciò che ci può raccontare.

MEI [MEIG] Voci migranti è un documentario interessante perché non tenta di spiegare o di rivendicare un’integrazione impossibile nel nostro Paese – come tanti altri… Un lavoro dotato di orecchie interessate alle storie passate, mente lucida e voglia di conoscere il perché di incontri straordinari, di persone straordinarie, nel senso del fuori dall’ordinario, dal nostro ordinario quotidiano, perciò simili alle fiabe. “Così come da bambini le favole ci spiegavano in modo semplice ma efficace cosa fosse il mondo circostante, una qualunque storia di e/immigrazione oggi, da adulti, ci racconta, in modo più complesso, come è fatto il resto del mondo”: una favola per adulti la definisce lo stesso regista, un impegno complicato ma vinto. Un progetto nato nel cunicolare mondo underground romano e digitale del Filmmaking, all’interno di spazi liberi al pensiero, luoghi di produzione e apprendimento, lontani dal mainstream ma scevri da impedimenti, luoghi come il Cineteatro, giusti e liberi. Un dono per ascoltatori senza pregiudizi, d’altronde se ci interrogassimo sulla radice stessa della parola immigrazione, e il documentario si chiude con questa definizione, scopriremmo che deriva dalla radice indoeuropea “Mei [Meig]” che significa “dono”. Una parola che possiede in sé, nella sua più lontana desinenza, uno scambio reciproco d’aiuto che a volte si trasforma in una squallida etichetta per popolazioni che hanno perduto le proprie origini. Una parola con una radice altruistica adattata a popolazioni sradicate dal loro terreno, senza radici.