My Friend Dahmer

Dove altri registi - prima di lui - hanno fallito, Marc Meyers riesce nella sua missione di raccontare la “metamorfosi” del Cannibale di Milwaukee

Nell’estate del 1969, all’ombra di Woodstock, germoglia il “seme dalla follia” che sfregerà per sempre il volto dell’America, avvelenando irrimediabilmente l’utopia pacifista dei “favolosi” anni sessanta ormai trascorsi. Hollywood trema sotto un’ondata improvvisa di inaudita violenza – inaugurata dalla brutale strage di Bel Air della Family di Charles Manson e centellinata dai criptici messaggi del Killer dello Zodiaco – che converte la generazione dei colorati figli dei fiori nei sanguinari “figli di Sam” del decennio successivo. Gli anni settanta verranno infatti ricordati come “l’era dei serial-killer”: una decade che ha visto emergere in rapida successione - dalle pagine della cronaca nera - un’orda di “nuovi mostri” provenienti dagli angoli più bui della provincia americana e destinati a soppiantare quelli “classici” - meno credibili ed efferati – nell’immaginario collettivo del pubblico. Tra questi, spicca senza dubbio il nome di Jeffrey Dahmer, protagonista assoluto del film biografico My Friend Dahmer, interpretato dal fenomenale Ross Lynch nel ruolo del giovane assassino: una delle pellicole rivelazione del 2017, scritta e diretta dall’estroso Marc Meyers (How I Fell In Love).

Probabilmente tutti gli appassionati di crime-show e legal-thriller televisivi conoscono a memoria i dettagli della vicenda pubblica e giudiziaria di Dahmer, noto ai più come “il cannibale di Milwaukee”: il serial-killer più controverso del ventesimo secolo – omicida, necrofilo, omosessuale – che ha divorato diciassette ragazzi tra il 1978 e il 1991, rivelando al mondo l’orrore di un esistenza oscura, vissuta oltre i confini di ogni macabra fantasia. In pochi, invece, conoscono la sua vita privata, quella prima del suo primo delitto che lo vede ancora seduto tra i banchi di un liceo qualsiasi dell’Ohio nei panni di un adolescente malinconico e stravagante – come tanti - alle prese con le prime sbronze, le bravate con gli amici e le turbe esistenziali dell’epoca pre-reganiana. Tutti innocenti riti di passaggio collettivi che - nel caso di Dahmer – non sono altro che timide richieste d’aiuto prima di affondare in un inferno privato di pulsioni scabrose ed istinti inconfessabili.

Questa è la storia che sceglie di raccontare il regista Marc Myers nel suo film: un particolarissimo making of di un assassino, basato sui ricordi e sulle immagini di Jeff “Derf” Barker - amico ed ex compagno di classe di Dahmer - autore della graphic-novel da cui è tratto la pellicola. La trama scorre come un inesorabile conto alla rovescia verso una tragedia annunciata che grava costantemente sullo spettatore, ripercorrendo fedelmente i “dolori del giovane Dahmer”; nel tentativo di decifrare tutti i segnali che presagiscono la deflagrazione della sua follia omicida: dal divorzio doloroso dei genitori, al feticismo per le carcasse degli animali morti, passando per i latenti problemi di alcolismo, fino a quelli legati ad una sessualità/socialità frustrata.

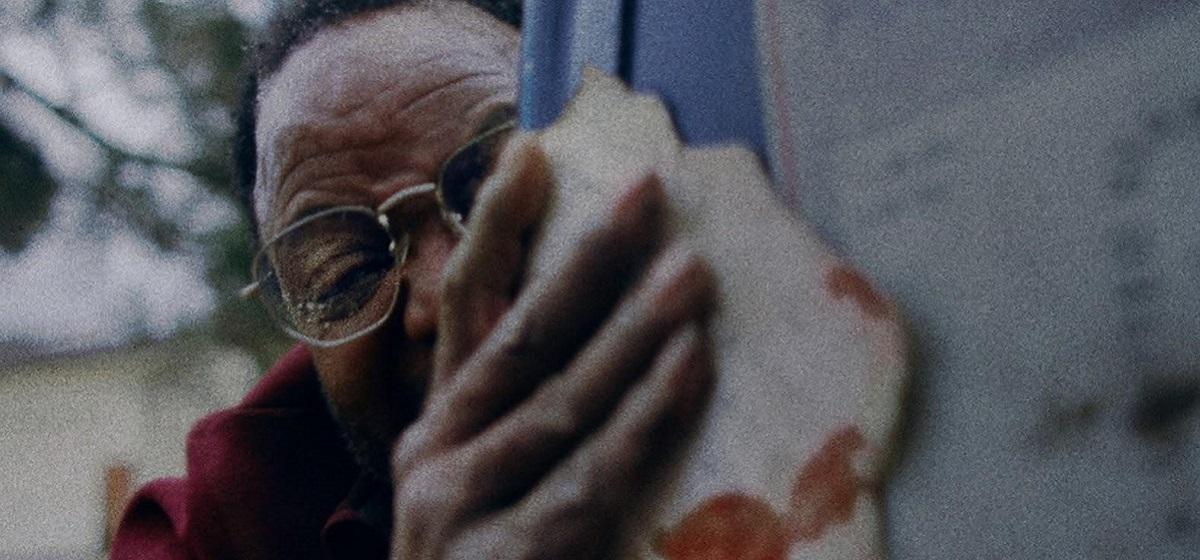

Ogni personaggio che incontriamo durante la narrazione partecipa più o meno attivamente alla “metamorfosi” di Dahmer e sceglie deliberatamente di ignorarlo, a partire dall’amico Derf (Alex Wolf) - cinico e manipolatore – l’unico che sembra provare ad empatizzare con lui inizialmente – eleggendolo come “mascotte” della scuola - per poi umiliarlo e abbandonarlo proprio nel momento di maggior bisogno, alle soglie di un destino che ormai appare irrevocabile. La particolarità che distingue ed esalta la ricostruzione filmica di Meyers è quella di saper indugiare sulle premesse morbose delle situazioni descritte – portando al limite l’attenzione dello spettatore - senza mai cedere alla tentazione di mostrare la violenza esplicita che contraddistinguerà le gesta future del suo protagonista. Durante tutto l’arco del film l’orrore – quello vero – si percepisce altrove: nei silenzi pesanti come lapidi, negli sguardi assenti e nelle grottesche performance di Dahmer, costretto a recitare la parte dello spastico pur di elemosinare le attenzioni dei sadici coetanei. Diversamente da altri biopic – incentrati su celebri serial-killer - che si perdono nella spettacolarizzazione dei fatti di cronaca, togliendo fisicità ai protagonisti e attribuendo loro identità semplificate e posticce, qui la figura di Dahmer ci viene descritta in tutta la sua complessità.

Il merito spetta sopratutto alle doti attoriali di Ross Lynch – ex star di Disney Channel - che dimostra di sapere interiorizzare perfettamente il disagio del suo personaggio, i suoi scatti d’ira imrprovvisi, la sua libidine repressa fino a incarnarne perfettamente anche ogni dettaglio fisico: dall’andatura strascicata alla postura curva e pesante che nasconde un’inettitudine di facciata che già lascia intuire una lucidità fuori dal comune. Dove altri registi - prima di lui - hanno fallito, Marc Meyers riesce nella sua missione di raccontare con il suo My Friend Dahmer la “metamorfosi” del Cannibale di Milwaukee - una storia sgradevole da romanzare – come se fosse un film “coming of age” diretto da Richard Linklater, con gli stessi colori saturi, una colonna sonora ricercata, una regia asciutta e una riflessione di fondo difficile da metabolizzare. Perché alla fine della visione, quando pensiamo di trovarci davanti il solito “mostro” da stigmatizzare , scopriamo in realtà di aver conosciuto soltanto Jeffrey Dahmer di Bath nell’Ohio, un ragazzo qualunque che sta per franare in un abisso di atrocità che forse si sarebbe potuto evitare.