The Eyes of My Mother

L’esordio di Nicolas Pesce si sgancia dalle coordinate dell’horror americano di nuova generazione per mettere in scena una “storia dell’occhio” inquieta e spiazzante

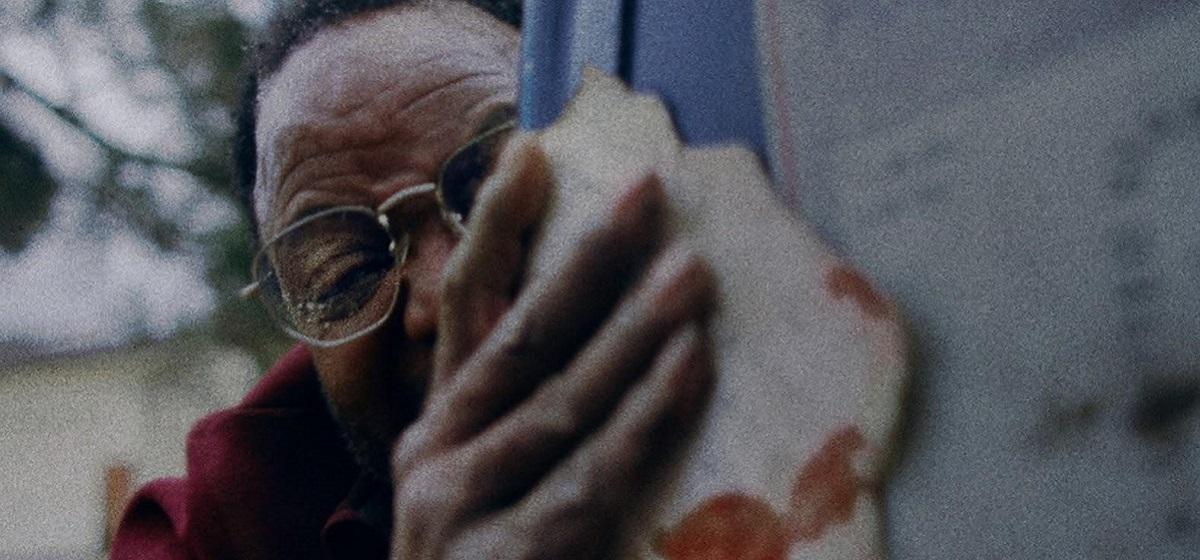

Nell’universo articolato e composito dell’horror americano contemporaneo, The Eyes of My Mother costituisce pressoché un unicum, una deviazione consapevole e reattiva alle coordinate principali – e per molti versi normative – che innervano il portato tematico e iconico del genere. L’esordio di Nicolas Pesce è una sorta di horror senza orrore, incentrato sulle turpitudini e le derive dell’esistenza, del desiderio, della mancanza, della solitudine, del lutto, ma senza concessioni all’ob-scenitas visiva, lasciata quasi sempre fuori campo o resa asettica dall’intenso bianco e nero del DOP Zach Kuperstein.

Fin dal titolo, e poi addentrandosi nella consistenza sempre più densa del racconto e della sua messa in immagini, è possibile rinvenire i segni di una vera e propria “storia dell’occhio”, il cui orizzonte, mano a mano che la vicenda procede, si estende fino a toccare la sensibilità in generale e il ricordo, e al cui centro si colloca la soggettività della protagonista Francisca (Olivia Bond da bambina, Kika Magalhães da adulta).

Francisca vive all’interno di una piccola fattoria, in un’isolata contrada senza nome nella profonda provincia americana, assieme alla madre (Diana Agostini) di origine portoghese e al padre (Paul Nazak). L’irruzione di uno psicopatico (Will Brill) nella quiete domestica porterà alla morte violenta della madre e ad innescare una serie di eventi traumatici per il piccolo nucleo familiare, così come per tutti quei rari estranei che si troveranno a interagire con i componenti rimasti. L’intruso verrà neutralizzato (presumibilmente dal padre di Francisca, ma non è dato saperlo con certezza), incatenato e torturato all’interno del granaio-prigione della fattoria; successivamente, con Francisca già adulta e rimasta orfana anche del padre, quindi in un periodo di molto posteriore allo svolgersi degli eventi iniziali del racconto filmico, toccherà a una ragazza asiatica, Kimiko (Clara Wong), che la protagonista si porta a casa con evidenti mire sessuali, finire preda del decadimento psichico di Francisca; infine una donna, Lucy (Flora Diaz), verrà sequestrata assieme al figlio, poi “adottato” da una Francisca sempre più preda del proprio delirio. Questi sono gli episodi cardine su cui è puntato il focus del racconto, presumibilmente all’interno di un quadro di avvenimenti molto più ampio di cui non è possibile ricostruire l’interezza, a causa del continuo e intenzionale ricorso a ellissi narrative di spettro variabile. La storia si dipana in un lungo arco di tempo sostanzialmente indefinito (presumibilmente un paio di decenni) e, in apparenza, segue le cadenze del torture movie o, talora, del thriller psicologico, ma la sostanza del film risiede altrove, nell’allusione, nel non detto, nel fuori campo, nelle molte zone d’ombra di un racconto che ha come autentico motore la personalità deragliata della protagonista, ma senza forzature psicologistiche, bensì privilegiando la dimensione gestuale e comportamentale come sintomo da cui risalire alle motivazioni latenti e inespresse.

Al di là della (impossibile) ricostruzione logico-cronologica degli eventi e del formarsi delle istanze dei vari personaggi, il nocciolo duro di The Eyes of My Mother si situa in una vera e propria teoria dello sguardo e, più estesamente, delle condizioni della percezione in generale; una “storia dell’occhio” si diceva: Francisca viene iniziata dalla madre agli insegnamenti di San Francesco (di cui la ragazza porta, con tutta evidenza, anche il nome), specie per quanto riguarda la comunione con tutte le creature viventi; ai precetti morali del santo, la madre però abbina anche alcuni principi di carattere scientifico, derivatile dai suoi studi in chirurgia oftalmica. Amare le creature significa anche conoscerle dall’interno, cioè comprendere i meccanismi che animano la vita organica, specie per ciò che concerne la fonte della percezione visiva e il suo funzionamento. Del resto, l’atto del guardare e la capacità di vedere costituiscono, in particolare per l’uomo, il principio di ogni rapporto conoscitivo col mondo. Ecco allora che la dissezione di un occhio di bovino, “così simile a quello umano”, lungi dal costituire un elemento di morbosa fascinazione (anche se per Francisca, nel tempo, lo diventerà), si configura invece come coscienza e comprensione della radice del vedere, una radice che può essere rimossa e, a sua volta, osservata. Ciò che la madre insegna alla figlia, in realtà e più profondamente, è la differenza fra la vita e la morte, apparentemente così distanti, eppure separate soltanto da un velo sottile, che consente loro di toccarsi e comunicare. Tuttavia, il fatto che Francisca faccia esperienza prevalentemente della dimensione mortale, in un repentino sfaldarsi di quella vitale, la condurrà inevitabilmente a un pervertimento del suo rapporto con entrambe.

La figura della madre e i suoi precetti costituiscono per Francisca la matrice dei suoi comportamenti, emotivi, percettivo-conoscitivi e persino linguistici. Una volta morta la madre, infatti, l’intensità dello sguardo della protagonista si attenuerà fino a sconfinare nella catatonia, nella negazione del potere dell’occhio, mentre si assisterà a un’intensificazione dell’attitudine tattile: le “cure” all’intruso incatenato, il lavacro del padre defunto, le timide e goffe avance a Kimiko, la morbosa attrazione per i feticci asportati alle proprie vittime esprimono una dimensione sensoriale grottescamente deviata, una specie di comunione carnale, di aberrante “Cantico delle creature”, in cui il guardare non prelude a un vedere, quindi a un sapere, ma in cui è solo il contatto fisico che si erge a testimone della presenza e del possesso. È su questo versante, infatti, che si situa l’elaborazione del lutto da parte della giovane: non potendo più scorgere la madre (seppellita nel prato antistante all’abitazione), e non potendo quindi più fare esperienza della sua persona, Francisca smarrirà il senso della propria relazione visiva col mondo e svilupperà la necessità maniacale di conservare e custodire la proiezione distorta della propria affettività, cioè i propri “tesori”, interi o a frammenti, vivi o morti, per averli sempre sotto mano. Ciò che più spaventa Francisca è infatti la perdita di controllo su chi è parte della sua vita e, non avendo potuto esercitare tale controllo sull’obiettivo principe del suo affetto, cioè l’amata madre, ella cercherà di estenderlo sui surrogati più prossimi, il padre, l’intruso e Lucy (che appare come primo personaggio del film nel flash-forward che funge da incipit), oggetti delle sue maniacali attenzioni – talora anche di matrice sessuale, ma mai con malizia o scellerata consapevolezza – per il terrore di rimanere sola. In una sorta di terapia anti-tanatologica, il corpo del padre verrà opportunamente approntato per rimanere fra le mura domestiche anche dopo la dipartita dell’uomo, almeno per un certo tempo, mentre i due prigionieri – l’intruso della parte iniziale del racconto e Lucy, cioè la donna della parte finale (non è dato sapere l’effettiva sorte di Kimiko, che comunque non si salverà) – verranno privati dei bulbi oculari, per precludere loro qualsiasi tentativo di fuga, e delle corde vocali, per impedire loro non tanto di farsi udire da estranei di passaggio (il luogo è pressoché isolato dal mondo), ma da Francisca stessa, padrona di quello spazio non solo fisicamente e visivamente, ma anche acusticamente. La protagonista è perciò l’unica fonte di phoné semantiké, ruolo che ella incarna modulando i propri stati d’animo, nonché il proprio rapporto con lo spazio e il tempo, tramite l’utilizzo del suono caldo e carico di nostalgia del portoghese, oppure di quello freddo, privo di emozione e asettico dell’inglese.

Un capitolo a sé è costituito dal rapporto col figlio di Lucy, che Francisca guida e cresce come fosse suo. The Eyes of My Mother è diviso infatti in tre sezioni, ciascuna col proprio titolo, “Mother”, “Father”, “Family”. Nell’ultima delle tre sezioni si assiste, con un ritorno circolare alla prima parte del film, al rapporto fra una madre e un figlio: Francisca educa il piccolo Antonio (Joey Curtis-Green) in modo paziente e con lo stesso amore ricevuto a suo tempo dalla propria madre, cercando anche di proteggerlo più di quanto ella stessa lo fosse mai stata; in tal modo, la giovane sembra riuscire a sublimare, almeno in parte, la perdita della genitrice, passando dall’ordine dell’avere (una madre) a quello dell’essere (madre) e ad assaporare, anche se solo per una manciata di anni e all’interno di un orizzonte allucinatorio, una nuova dimensione familiare. Si tratta però di un abbaglio, di un sogno tenue, di una finzione, di un simulacro di famiglia, il cui destino è il fallimento.

Pesce pennella un cupo affresco senza tempo, o al di là di esso, della dimensione familiare come nucleo primordiale di esistenza aggregata e come scaturigine di sociopatia e psicopatia, e tuttavia anche di affetti originari e vitali, e lo fa senza moralismi di sorta: ciò che proviene dall’esterno può essere anche peggiore. The Eyes of My Mother è comunque e soprattutto una storia di amore filiale, raccontata come se fosse un horror per esprimere un altro amore, quello del regista per un cinema collocato altrove rispetto alle coordinate estetiche imperanti nel genere, un cinema non migliore o peggiore, ma semplicemente diverso. Nel film si riscontrano infatti richiami diretti e spesso espliciti ad esempio a Buñuel, Polanski, Lynch, Haneke o al Gotico Americano, ma la mole di influenze e citazioni non appesantisce un’opera che vive e respira autonomamente e sa essere perfettamente attuale, profumando piacevolmente (anche) di antico, senza odorare di vecchio.