Downrange

Kitamura torna alla regia con un film in grado di sottrarre il cattivo alla visione spettatoriale

Lavorare alla costruzione di un “cattivo invisibile” significa lavorare con un fantasma e con un’idea. Sottrarre alla vista dello spettatore il corpo è un tentativo di creare una frattura tra il pubblico e le sue certezze: nel cinema, negare l’immagine, vuol dire negare la materia prima del mezzo stesso, creare degli spettri onniscienti e onnipresenti. Nel trovarsi di fronte ad un personaggio senza volto e privo di materia, lo si percepisce come un’entità sovrannaturale, una presenza insondabile e inafferrabile che ha potere su tutto il film, non solo dal punto di vista narrativo, ma anche geometrico-spaziale, emotivo, ritmico: la sua presenza (attraverso le azioni) o la sua assenza detta le stasi e le movenze, i luoghi da percorrere, le enfasi sonore, i silenzi. Questi può talvolta manifestarsi parzialmente attraverso la sola voce — e assumere il ruolo di acusmetro — (In Linea con l’assassino, Chiamata da uno sconosciuto), talvolta assumendo svariate forme che lo rendono per tutto l’arco del film non identificabile (The Witch) e talvolta, come nel caso di Downrange di Ry?hei Kitamura, solo attraverso sparute parti del corpo.

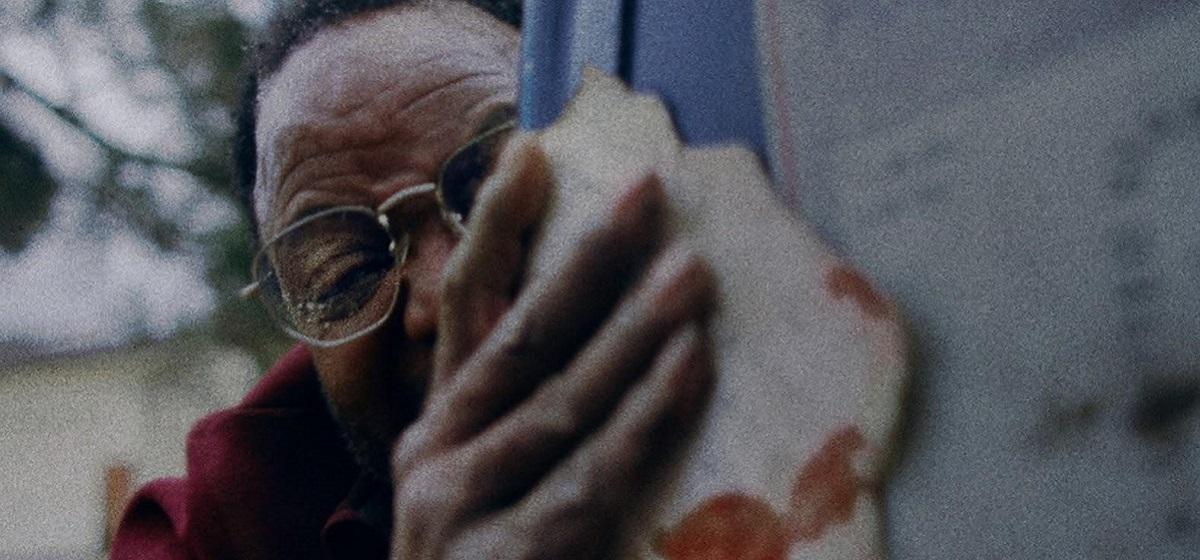

Fino alle ultime battute del film, dello sniper, del cecchino che abbatte le ruote della macchina di un gruppo di ragazzi in vacanza nelle lande desolate e calde della provincia americana, vengono inquadrati solamente gli occhi gelidi. Bardato con un velo mimetico militare, nascosto tra le fronde degli alberi e gli arbusti, quasi fosse una catastrofe naturale (quindi imprevedibile e senza finalità specifiche), il cecchino non parla, non si agita e non si muove, semplicemente spara, senza ripensamenti e rimorsi, senza privilegiare uomini o donne. Spara e cerca di uccidere il più artisticamente e velocemente possibile. E un cineasta come Kitamura non può che rivedersi in quest’atto.

Un po’ perché il cattivo invisibile assomiglia terribilmente alla figura del regista: un Dio che ha il pieno controllo, il pieno potere su un mondo circoscritto del quale governa l’intero perimetro, esercitando la sua capacità di dare la vita o di toglierla a proprio piacimento per mezzo dello sparo (shot in inglese) e dell’inquadratura, del fucile e della telecamera. Un po’ perché, da cecchino del cinema di genere, Kitamura non ha alcuna finalità se non il gioco del cinema stesso: una delle criticità dei survivors movie — e ancor di più nei film col nemico invisibile — è infatti nell’attitudine moraleggiante della sceneggiatura e, con più precisione, nelle motivazioni punitive che spingono l’assassino a uccidere. Kitamura, contrariamente, fa della semplicità e dell’amore per le infinite possibilità con cui il cinema può dilaniare un corpo la sua cifra stilistica e la sua unica esigenza artistica: così il suo cecchino si diverte a torturare a distanza quattro ragazzi di una banalità quasi irritante, nessuno dei quali deve espiare un peccato o redimere una qualsiasi colpa.

Anche quando il cliché dell’assenza di campo che impedisce ai ragazzi di chiamare i soccorsi, accompagnata alla continua visualizzazione degli smartphone farebbe pensare ad una possibile prosopopea sull’abuso di tecnologia, Kitamura ribalta le aspettative e rende il telefono uno dei pochi strumenti di sopravvivenza possibile (come specchio, come diversivo, come connessione col mondo esterno) in una situazione di immobilismo obbligato e di animalità, dove il corpo e la sua sopravvivenza sono tutto ciò che rimane.

Il regista di Osaka riduce i dialoghi al minimo e, salvo un breve episodio, li scarnifica del patetismo e del sentimentalismo superficiale a cui il genere spesso li relega, facendo sì che sia la fisicità degli attori — lo sporcarsi il volto di sangue, il lacerarsi delle camicie, lo spezzarsi delle ossa — e la fantasia delle loro morti, il centro focale del film, con un discorso estetico sincero: quello di un cinema radicale che nell’antinomia di un film sul corpo scaturito da un corpo che sparisce si ripresenta con semplicità e gioia grandguignolesca. Un insegnamento per gran parte del cinema “autoriale” contemporaneo.