Anapeson

Col religioso silenzio di preghiera, il documentarista Francesco Dongiovanni, intercede presso il tempo del ricordo, per ridestare al presente la memoria di un antico castello del Regno di Napoli

Il prologo programmatico è già vuoto e abbandono: il ventre oscuro di una cripta deserta, che ha fagocitato indistintamente coi rifiuti, macerie di antiche mura in pietra, persino l’affresco, ormai impercettibile, di una Madonna con bambino, iconografia del Cristo in fasce, che veglia misericordioso.

Il simulacro dell’ Anapeson, appunto “senza sonno”, dunque senza pace, quanto alla propria dolente sorte, suggella dalle viscere questo sito, limbo di reminiscenza, che un tempo, al tempo del Regno di Napoli, fu altrettanto culto di magnificenza e prosperità.

Ed Anapeson, l’opera documentaria del pugliese Francesco Dongiovanni, già autore di lavori di stampo paesaggistico ed etnografico, si manifesta e si presta alla fruizione come onirico richiamo dall’Aldilà (o si dirà meglio in questo caso, oltre-tomba, visto il campeggiare di nobili lapidi monumentali) che sovente sopraggiunge in sogno ai vivi, per chiedere messa in suffragio alla pacificazione delle anime. In extremis, di un animus loci. La voce fuori campo, eco - stralcio di Storia inventariata, descrive la tenuta del Conte Francesco III Caracciolo, il castello-masseria più importante del Sud, situato a San Basilio, vicino Taranto, secondo quanto annotato in prima persona nel 1789 dal Conte svizzero Carlo Ulisse De Salis Marschlins , che al tempo vi fece visita.

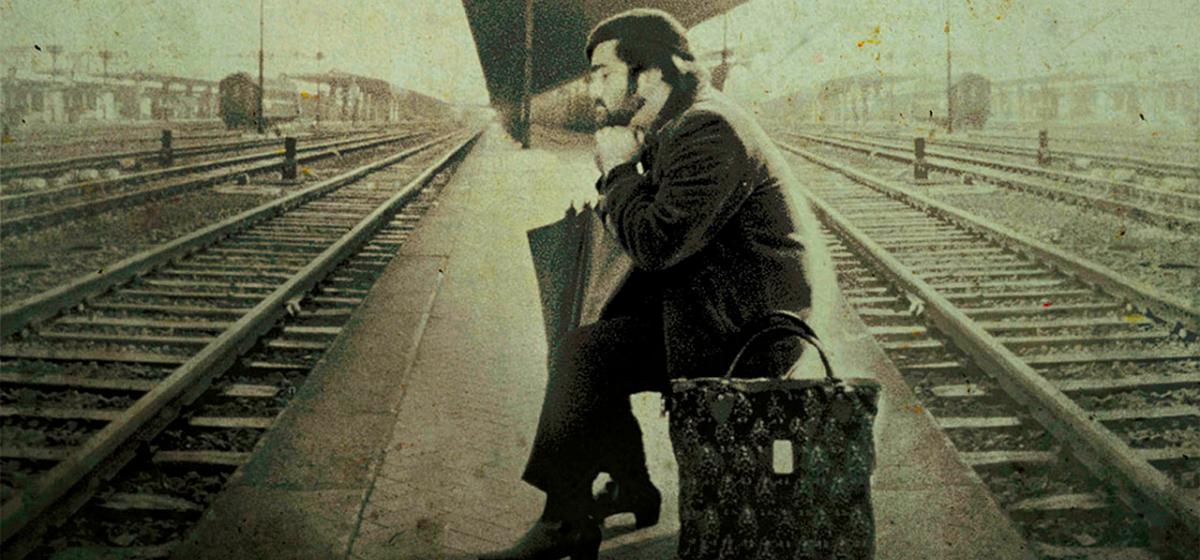

Raccordi concettuali, più che illustrativi, accompagnano le prime e le ultime battute di questa enunciazione con la comparsa di una figura umana, che attraversa, in proporzione decisamente ridimensionata, le distese verdi in campi lunghi di incipit ed explicit, a dire di una progressiva dissociazione della comunità abitante dalla maestosità di quelle proprietà terriere, oltre che dai sui antichi fasti. Al punto che, se al principio l’incedere dell’uomo è complementare e centrale nella veduta di apertura che vi staglia dinanzi, imponente, la facciata del maniero, sul finale la sagoma umana si dissolve nel buio della notte, assimilata ad una luce che fluttua, la torcia di un viandante, spettro che tende ai margini del quadro.

Ma non è tanto la degradazione degli ambienti e delle terre inselvatichite, a sentenziare la morte di quelle aree, pungolate solo dal cinguettio e dal frinire di cicale, è essenzialmente l’abbandono di quei ruderi da parte del pensiero collettivo residente, che non ha più nei medesimi luoghi un quadro ricco di ricordi, in cui tornare, coltivare memoria comune. Questo spazio geometrico, reperto neppure archeologico, passa muto attraverso i secoli, esposto alle deturpazioni del Tempo e dei tempi, senza che il pensiero collettivo locale vi riconosca il più reale fondamento di durata, rispetto alle ingiallite carte topografiche ed atti genealogici di appartenenza, al contrario accuratamente custoditi negli archivi del posto. E che allora non sarà forse nell’astrazione dello spazio giuridico, che riduce la natura e i possedimenti a qualità (servitù, ipoteche, lottizzazioni) a doversi rinvenire i più prossimi barlumi di sopravvivenza, resistenza relazionale con la superstite società contadina e quella successiva urbana? Dal momento che, nella finzione dello spirito giuridico, la memoria persiste, finché sussiste il bene! Purtroppo, nessuna materialità renderà mai giustizia alla struttura e al suo aspetto, pur costituendo questi sostanza e testimonianza tangibile del castello e della sua preziosa complessità agricola. Sarà piuttosto l’impalpabile attimo di una confidenza a margine, sepolta tra note di economia e botanica, celata nel quod visum placet dell’opera memoriale del Conte De Salis Marschlins, -“Presi commiato dalla nobile famiglia, la cui cortesia e ospitalità non potrò mai dimenticare” - a costituire per Dongiovanni quella sacra epifania di un sentimento, “materia plasmabile del ricordo", perché ridesti al presente il ricordo stesso e reinventi la sua collocazione nell’immaginario geografico sociale.

Sicché per secoli sono state notti e giorni, sino ad oggi, sino al risveglio dal non-sonno ad occhi aperti dello spettatore rapito, rispetto al quale, nell’epilogo, le panoramiche sconfinate non mantengono più l’obbligo del fuori campo e svelano, la matrigna - modernità dei tralicci elettrici, del frastuono roboante del traffico d’ auto su strade limitrofe, un parcheggio nei pressi, dove ricompaiono i passi dell’uomo a calpestare la nuova immagine del suolo.