Leopardi/Martone - Controcampi di una soggettiva impossibile

Sull’immagine lavica con cui Mario Martone esplora la poesia leopardiana

Da dove iniziare se non da quell’enorme flusso piroclastico che cade dai fianchi del Vesuvio? Il magma incandescente gorgoglia e ribolle, come il ruggito di una perfida matrigna naturale. I reperti archeologici, la lontana Pompei, gli spettri di un mondo che si voleva eterno, sono catturati dagli ultimi, insaziabili sguardi del giovane favoloso. La rovina della Terra si diffonde tra le rocce laviche, ponendo fine all’esistenza di un poeta solitario, troppo spesso rinchiuso all’interno di quelle scolastiche definizioni di pessimista cosmico.

La sfida impossibile di Mario Martone non era tanto quella di ricostruire il mondo e le vicende biografiche di Giacomo Leopardi, quanto quella di riuscire a filmare l’infilmabile, ossia il verso poetico: rendere immagine ciò che era solo evocato dal verbo, conferendogli la stessa potenza distruttrice e ammaliante, la medesima carica effusiva della parola.

Se il cinema non può tradurre un verso, può almeno esplorarlo, disegnando con la macchina da presa germogli e affinità di un mondo non poi così remoto. L’inquadratura di Martone è lo spazio pittorico in cui rievocare versi lontani. S’instaura così una tensione verso lo scacco infinito che separa la parola dall’immagine. Il verbo si fa luce, epifania d’interni, riscatto solare: l’immagine evoca la poesia, la chiama, si mette in ascolto, attendendo di essere modellata dal verso poetico.

Ne è un esempio folgorante la sequenza che conclude il film: essa non si limita alla descrizione visiva de La Ginestra, ma alla sua totale, radicale reinvenzione cinematografica. Ne Il giovane favoloso il momento poetico non è mai la sterile evasione di un freak, ma, al contrario, s’identifica con la potenza vivificante e taumaturgica, con l’energia furente che squarcia il corpo fisico e istituzionale del secol superbo e sciocco.

L’eruzione di un vulcano assurge così a pura metafora poetica. Il fuoco diviene figura retorica, elemento visivo che indica il momento stesso del poetare. Momento che inebria il cuore e la mente, tanto da presentarsi come istante estatico, follia estrema, distruttrice eppur vivificante. E’ la poesia, del resto, a mantenere in vita il giovane favoloso.

L’aridità delle masse, la vacuità materiale delle genti, il quotidiano piatto di lenticchie del mondo, la fede liberale e positivista nel secolo migliore di tutti gli altri, finiscono per svelare il deserto in cui viviamo. Il Leopardi di Martone grida e accusa, si infuria e si duole, soffre e dunque ama: la sua poesia non è ancoraggio alla superficie, ma urlo antigravitazionale e fuor di sesto.

Martone, per filmare e carnalizzare i versi leopardiani, si getta in una sfida ossimorica: la parola poetica è messa in scena come un grido silenzioso. Se tutta la vicenda biografica palesa una furia che è sempre sul punto di esplodere, il momento poetico è allora la stessa detonazione dell’uomo, il lancio impervio di un’esistenza così fragile da vincere la debolezza stessa.

Il primo piano, ricorrente in diversi momenti del film, diviene quell’immagine-deflagrazione che preannuncia l’eruzione finale. Basti pensare alla rischiosa, difficilissima sequenza del Dialogo della Natura e di un Islandese. E’ Giacomo Leopardi stesso l’Islandese che smaschera la natura, rinfacciandole tutte le esecrabili illusioni con cui ha ingannato il cuore dell’uomo. Ma questo grido che squarcia il silenzio non ha alcun piano di vero ascolto: la Natura è un’enorme statua di sabbia, una donna dalla voce materna, che risponde con l’indifferenza più crudele di chi continua imperterrita a mascherare il vero.

Quando la poesia non si traduce in grido scenico, diviene forza inebriante e crepuscolare, capace di indagare le umane doglie, con dei codici iconografici che cercano di rispettare filologicamente i topoi dell’opera leopardiana (ne è un esempio la sequenza de L’infinito), senza cadere nella trappola didascalica.

Martone rimane sempre lontano da qualsiasi ipotesi descrittiva, aderendo perfettamente alla poetica dello scrittore di Recanati. Entrambi optano per una scrittura che si traduca in un’immersione totale: il gesto letterario di Leopardi non descrive mai, ma si situa sempre all’interno di ciò che evoca. Lo stesso vale per il gesto filmico di Martone: qui la poesia prende corpo fino a diventare il controcampo della soggettiva impossibile di Giacomo Leopardi.

E’ come se, costruendo il verso poetico, il personaggio rompesse le barriere spaziali e desse forma e volume alla sua parola. I versi acquistano carne al cospetto del poeta, come se scrittore e creatura condividessero il medesimo spazio (la mente stessa di Leopardi). Il giovane favoloso diviene così una mappa alternativa che permette di coordinarsi e abitare all’interno dell’opera leopardiana. Campo e controcampo, autore e testo, vengono uniti da uno sguardo che è puro genio creativo.

Questa soggettiva è impossibile poiché capace di scivolare tra la lava incandescente del Vesuvio e, allo stesso tempo, di perdersi a mirar le stelle. Rimane un cielo sterminato, l’infinità siderale che ubriaca (e uccide) occhi, cuore e mente, troppo limitati per poter acchiappare il cosmo in un battito di ciglia. Ma per un momento, uno solo, il Leopardi di Martone sembra amare questa sua infinita piccolezza, questa coscienza infelice e limitata, che può incendiarsi grazie al fascino mostruoso delle costellazioni celesti. La sbornia del giorno dopo sarà ovviamente la morte (giustamente negata dal film).

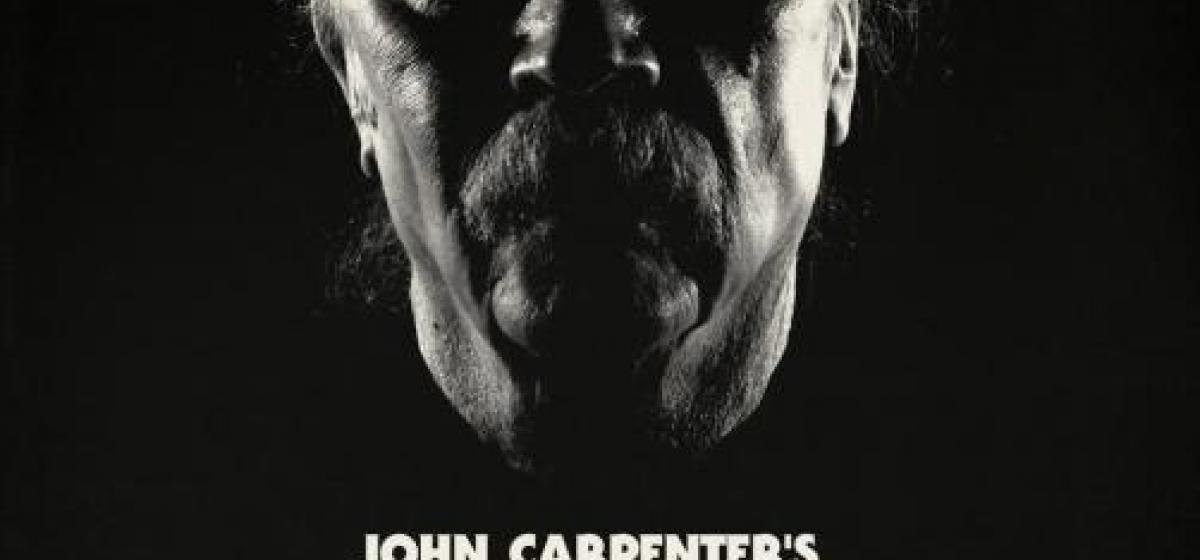

Leopardi finisce capovolto, proprio come nella locandina, e le sue parole sono proiettate lungo un magnifico controcampo stellare.