Vizio di forma - Viaggio al termine del noir

A colpi di paranoia, nostalgia e allucinazione, ''Vizio di forma'' di Paul Thomas Anderson diventa una vera storia del detective americano a cavallo tra noir e post-noir.

Sono diversi i momenti di Vizio di forma in cui la camera fissa di Paul Thomas Anderson si trasforma in un lento zoom, un restringimento di campo che nel suo concentrarsi su uno degli interlocutori di Doc Sportello relega lentamente al fuori campo il corpo di Joaquin Phoenix.

Colui che dovrebbe essere il perno centrale della narrazione, il punto di identificazione spettatoriale e principale motore nella risoluzione della vicenda, viene spesso decentrato a favore di una realtà sulla quale non ha più controllo. Lo zoom, tra le grandi conquiste stilistiche di quella New Hollywood di cui Anderson sente sempre più la mancanza, diventa qui l’ennesimo mezzo per trasmettere la perdita di centralità e competenza del detective privato che è tipica del cosiddetto post-noir, ovvero il breve periodo a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta nel corso del quale il confronto citazionista e cinefilo con il noir della Hollywood classica diviene il banco di prova per riflettere sulla disillusione, la sofferenza e la paranoia del decennio. Frutto della volontà anacronistica di realizzare un film moderno dai connotati classici, il post-noir è per eccellenza il cinema della nostalgia, la rielaborazione colta come tentativo di arginare il senso di iato e di distacco incolmabile. E’ questo disagio a spingere molti autori a portare all’estremo l’impotenza del detective, protagonista di alcuni dei massimi capolavori del decennio ma relegato sempre in una posizione di sconfitta, testimoniata spesso da ferite fisiche (il naso tagliato di Jack Nicholson in Chinatown) e indagini mal risolte (Bersaglio di notte).

In questo senso Doc Sportello è il protagonista perfetto di un post-noir: subisce angherie e percosse da tutte le parti, non dimostra quasi mai potere decisionale e incisività, e soprattutto non è tanto lui a chiudere l’indagine quanto questa a chiudersi da sola attorno a lui. Solo la scelta altruistica di salvare la vita a Coy è un atto compiuto e forte, non a caso premiato da un finale che restituisce Doc ai fantasmi ma con una nuova consapevolezza (lo sguardo in macchina, ci torneremo..). Viene in mente a riguardo Il lungo addio di Robert Altman, con un dinoccolato Elliott Gould che ammira dalla distanza le sue disinibite vicine di casa, escluso dai giochi e privo di alcun potere di seduzione al pari di Doc, che nel “salone per massaggi” Chick Planet non può che contemplare l’incontro saffico tra le due addette prima di finire stordito dal commando di vigilantes.

E’ lecito allora chiedersi se questo basti a fare di Vizio di forma il post-noir di Paul Thomas Anderson. Di certo l’adattamento che fa del libro di Pynchon esalta il senso di perdita e nostalgia, trasforma un’indagine post-moderna/post-Lebowski in una storia d’amore e quindi di fantasmi, una malinconia che per Anderson si trasfigura in quella provata nei confronti di un cinema che non c’è più. Anche il senso di paranoia che attraversa tutto il film, e che ne rende emblematiche le vicende come crisi di un’epoca e dei suoi valori, è assolutamente coerente con il cinema del periodo, spesso capace di anticipare quel senso di panico diffuso che esploderà con le rivelazioni del Watergate.

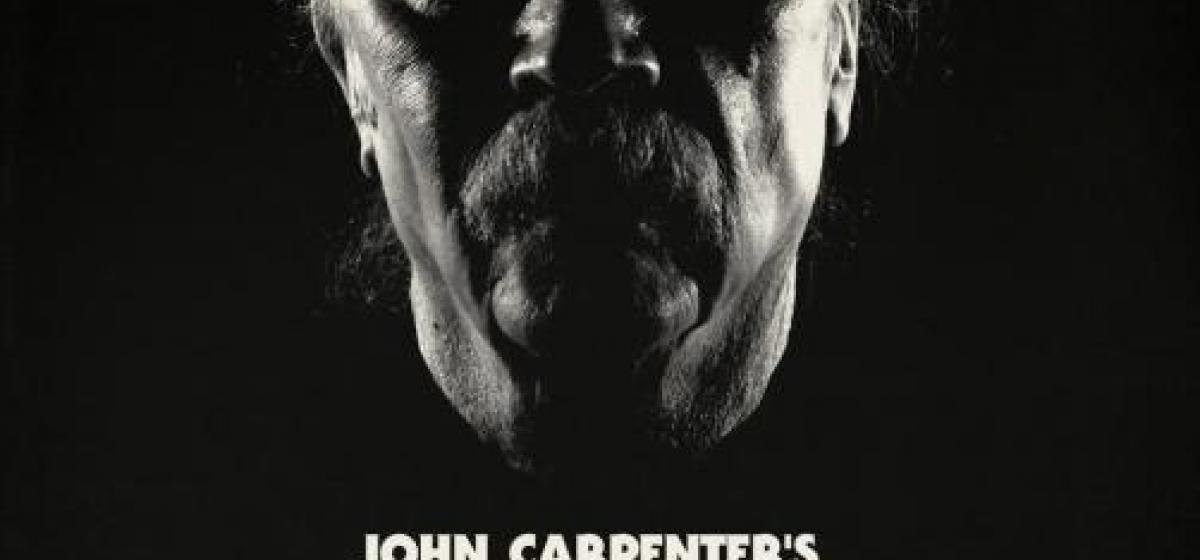

Tuttavia qualcosa in Vizio di forma non permette di esaurire il film all’interno di tale paradigma, il suo perenne stato allucinatorio e paranoico privo di un forte statuto di realtà lo rende un oggetto in verità lontano tanto dal lungo addio altmaniano quanto dall’intreccio insolubile de Il grande sonno. E’ come se il film, soggetto all’incantesimo della voce narrante di Sortilège, diventasse qualcos’altro. Queste due opere allora, che per motivi evidenti e validi sono quelle maggiormente chiamate in causa in riferimento a Vizio di forma, non ci restituiscono l’essenza onirica dell’operazione effettuata da Anderson, quella metafisica esternazione di fantasmi già suggerita dal poster – in cui vediamo tutti i personaggi venire proiettati al di fuori della testa-mente di Doc – né il senso di paranoia che pervade sogni, immaginazioni e azioni di tutti i personaggi.

Nel tentativo di collocare Vizio di forma all’interno del panorama storico del noir ci sembra allora più proficuo accostare il film ad una coppia differente, due capolavori come Vertigine di Otto Preminger e La conversazione di Francis Ford Coppola, distanti tra loro di trent’anni ma nel cui incontro possiamo trovare elementi utili per approfondire la storicità dell’operazione tentata da Anderson.

![]()

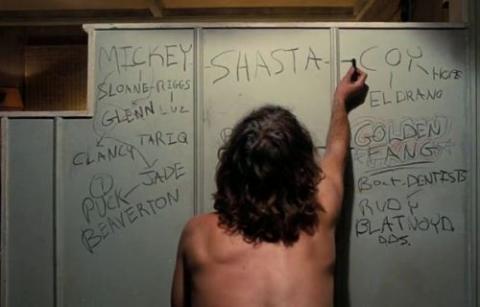

Tra i quattro film individuati da Nino Frank nel suo celebre articolo sul noir, Vertigine è quello che da subito contribuisce a donare al genere (o meglio alla “serie”, come vengono definiti questi film al tempo) il suo carattere onirico e allucinato. Del resto la fase del noir classico, come la definisce Schrader nel suo Notes on film noir, si popola in fretta di personaggi sognanti e schizofrenici, prede di illusioni oniriche di cui lo spettatore non riesce sempre a cogliere i confini esatti. Cavallo di troia del modernismo all’interno del classicismo hollywoodiano, il noir attacca anzitutto lo statuto di realtà, concetto soggetto a riletture psicanalitiche e stilizzazioni figlie dell’espressionismo tedesco. In questo panorama si staglia Vertigine di Preminger, un film esemplare nel trasformare un’indagine poliziesca in una storia di fantasmi, nell’alludere ad una dimensione onirica mai chiarita che trova il suo punto centrale nella resurrezione di Laura, personaggio creduto morto per metà film e materializzatosi dal nulla sotto gli occhi dell’investigatore interpretato da Dana Andrews, che si addormenta invaghito sotto il ritratto che raffigura la donna per poi venire risvegliato dai suoi passi in quello che forse è soltanto l’aprirsi di un lungo sogno di compensazione. Del resto il ritorno di Laura trasforma la storia in un nuovo film che appare generato dai desideri sopiti dell’investigatore di Andrews, il quale non a caso perde all’improvviso tutta la sua ottusità e si dimostra capace di chiudere il caso con eroismo e conquistare l’amata. Il personaggio di Laura ci richiama direttamente quello di Shasta, altra donna amata che prima di essere femme fatale è anzitutto donna del ritratto, ricostruzione onirica di una memoria nostalgica. La sua apparizione a casa di Doc ha tutti gli elementi per essere un altro sogno di compensazione, nel quale Shasta – chiamando in causa la capacità di Charles Manson di piegare ai propri voleri le sue concubine – si reinventa come donna ideale. “Di che tipo di donna hai bisogno?” chiede ad un Doc esterrefatto, che assiste alla trasformazione di lei da ex irraggiungibile a donna dei sogni offertasi in tutto e per tutto. Il personaggio di Shasta attraversa così l’intero film, compare sotto forma di cartina, di scheggia di carta di credito, di ricordo malickiano strappato ad un giorno sulla spiaggia, ma cosa resti veramente di lei non è dato sapere. Come diversi altri personaggi/fantasmi che popolano Vizio di forma, anche lei pare soltanto una proiezione della mente di Doc, un’immagine compensatoria nata dalle droghe e dalla voce ipnotica di Sortilège, l’emblema più evidente di quell’abbattimento del confine tra reale e sogno che rende Vizio di forma qualcosa di diverso da un post-noir apparentemente uscito dagli anni Settanta. Il senso di fallimento, perdita e sconfitta che domina il film passa proprio per la sospensione del reale intesa come stato che affligge tutti i protagonisti, personaggi di un film di cui soltanto all’ultimo e con uno sguardo fugace si riesce ad intuire la natura finzionale.

Se il paragone con Vertigine ci restituisce e storicizza l’allucinazione onirica e il ritratto confuso di una femme fatale, saltare agli anni Settanta ci permette di collocare il lavoro di Anderson accanto a capolavori come Bersaglio di notte, Chinatown, Il lungo addio e per l’appunto La conversazione, tutti film che in modi diversi riflettono l’incapacità di agire. Per questo gruppo di opere il detective privato diventa la chiave di accesso ideale per dialogare con la storia di Hollywood e la Storia dell’America, portando a confronto la nostalgia cinefila con il disagio di un decennio che appare sulla via dell’autodistruzione. Tuttavia, prima di arrivare al film di Coppola, è interessante aprire una piccola parentesi ed osservare come il passaggio dal detective anni Quaranta a quello anni Settanta attraversi un breve periodo di transizione, quegli anni Cinquanta in cui spariscono tutti i dubbi e le nevrosi allucinatorie, apparentemente disciolte dal nuovo impianto realista (la seconda fase del noir secondo Schrader) ma in realtà sublimate e interiorizzate in un nuovo rapporto con la violenza. Più ci avviciniamo alla fine del noir più per il detective (qui poliziotto) il legame tra lacerazione e violenza cresce in un rapporto inversamente proporzionale, alla fine del quale arriviamo al Mick Hammer di Un bacio e una pistola, capolavoro di Robert Aldrich in cui ogni traccia di dolore è scomparsa dietro uno scudo di sadismo e gusto per il sangue. Ed è qui che torniamo al nostro Vizio di forma, attraverso la figura di Christian "Bigfoot" Bjornsen. Splendidamente interpretato da Josh Brolin, questo detective così machiavellico e spietato, tanto da aderire senza problemi alla violenza ed usare Doc come parafulmine per il suo piano, appare come l’ennesima incarnazione del poliziotto sadico creato da Mickey Spillane, se non fosse per un’infinità di crepe che come in un specchio rotto portano alla fine al disastro. Bigfoot, un poliziotto apparentemente tutto d’un pezzo, virile e sicuro, altro non è invece che il doppio di Doc, come dimostra la scena finale tra i due e il crollo psicologico dell’uomo, che trova suo malgrado in Doc il suo protettore poiché non può più essere sufficiente a sé stesso. Il rapporto speculare tra i due è il tassello che mancava a fare di Vizio di forma una vera storia del detective del noir americano.

![]()

Chiusa la necessaria parentesi torniamo quindi alla paranoia degli anni Settanta, al post-noir e a La conversazione, in tal senso un film a dir poco paradigmatico. Nonostante eviti ogni calco e citazionismo diretto nei confronti del noir classico, il capolavoro di Coppola è una perfetta riproposizione del detective privato ormai incapace di prendere in mano la situazione. In quanto abitante di un sogno, il poliziotto di Dana Andrews riesce a risolvere il caso e a conquistare la donna, l’Harry Caul di Gene Hackman invece è ingannato da chiunque, alienato dal suo lavoro e condannato a subirne gli esiti non capendone la natura. Ma soprattutto, come Doc, vive tale frustrazione nei termini della paranoia e dell’allucinazione. Se il primo aspetto è condiviso da molti altri film del periodo (da I tre giorni del condor a Perché un assassino), il secondo appare peculiare e particolarmente significativo per la sua unicità nel panorama coevo. La conversazione infatti è sicuramente il film definitivo sulla paranoia pre e post Nixon degli anni Settanta, tuttavia nell’ultima mezz’ora diventa anche un incubo allucinatorio nel quale precipitano Caul e lo spettatore. La camera d’albergo in cui viene compiuto l’omicidio diventa un luogo di trasfigurazione del quale non sapremo mai l’autentico aspetto, come Caul conosciamo chi viene ucciso e perché ma tutto viene rivelato a posteriori, e soprattutto sempre in modo parziale e appunto paranoico. In questo senso La conversazione ci sembra un film estremamente vicino alle peregrinazioni psichedeliche di Doc, detective posseduto dai fantasmi di un’epoca giunta al suo momento di crisi, il cui movimento per la città non può che evocare altri spettri, generare altre indagini. Come per Harry Caul e forse per Dana Andrews, intrappolato nel suo sogno come in un limbo, non può esserci via d’uscita dalla sconfitta di un’epoca e di un cinema che fu. Se c’è un futuro questo è nelle mani di Coy, ennesimo risorto di un film in cui i vivi sono i morti e viceversa, che ritorna alla famiglia grazie all’intervento di Doc. Coniando le parole di un altro maestro del noir, a certi uomini può toccare il mondo interno, ad altri un ex fiamma e un viaggio in macchina. Doc non può che restare avvolto nei fantasmi, forte ora della consapevolezza della propria sconfitta, inevitabile in quanto storica. Lo stesso vale per il cinema di Anderson, che riesce con Vizio di forma a lavorare tra noir e post-noir realizzando una memorabile allucinazione di fantasmi, nostalgia e amore. Dentro il cinema ma fuori dalla storia.