Una macchina, due donne e un uomo. Una traiettoria edipica mancata in cui si riflette il percorso disseminato di ostacoli, altalenante tra stasi e picchi di cambiamento, del destino di un popolo, quello israeliano, alla ricerca di un proprio immaginario da ricostruire. Parallelamente all’uscita dell’On the road di Walter Salles, che vuole ricalcare le tracce solcate dal celebre ricordo di quello che fu la “leggenda di Duluoz”, questo Not in Tel Aviv – vincitore del Premio speciale della giuria Ciné+ Cineasti del presente al Festival di Locarno e presentato ieri in concorso al MedFilm Festival di Roma – si ancora all’eco di tanta memoria cinefila per un road-movie sui generis. Il bianco e nero di un’immagine mai troppo pulita è immancabile richiamo ad una Nouvelle Vague che indugia sui silenzi, sulle pause cariche di emozioni inespresse, sui giochi visivi di individui alla ricerca di identità che non si riescono a costruire, affidate a percorsi variabili e incerti che vogliono dare un senso, sempre sfocato, al proprio desiderio. E se il tono drammatico non si palesa mai in modo eccessivo, ma rasenta il fuori campo persino nel sonoro di uno sparo sostituito con una nota acuta, il grottesco si carica di eccessi fino al non-sense.

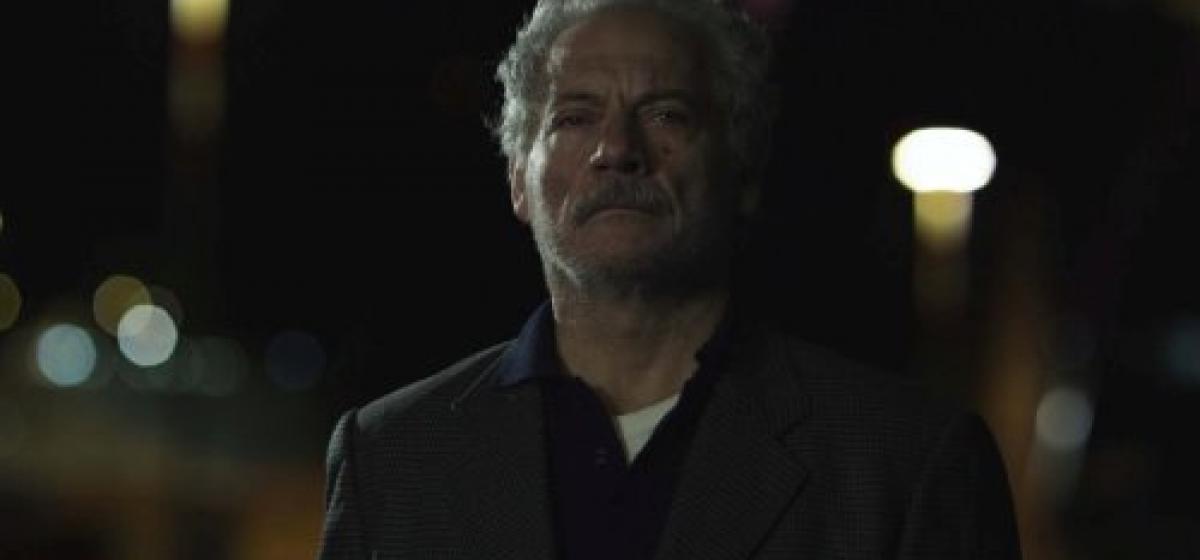

Catalizzatore iniziale è il licenziamento di Micha, un ordinario professore di storia che decide di trascinare nel fango chiunque lo circondi, cercando di restituire alla propria vita quello slancio che le circostanze hanno avvizzito. Nell’arco di pochi giorni l’uomo stravolgerà la propria esistenza con una furia tanto potente da risultare stridente con il ritmo lento dell’incedere della pellicola. Il contrasto di un tecnicismo espressivo, che fa leva su jump-cut e freeze frame, piegato a risvolti di implosioni emotive più che esplosioni fisiche, si riverbera per tutto lo svolgimento narrativo. L’azione drammatica quando avviene è relegata all’esterno, ma è tanto potente da riflettersi sull’immagine di espressioni contorte, a tratti stordite. Ogni spazio aperto viene sacrificato in un confinamento di interni che sembra soffocare i personaggi stessi, vittime inconsapevoli eppure insolitamente a proprio agio in quella dimensione chiusa, sottolineata da un occhio ravvicinato che stringe su corpi e volti. Affiancato da Anna, una studentessa rapita che si convertirà gradualmente in complice e compagna di ricerca, Micha ucciderà la madre già implorante morte e preleverà Nony dalla pizzeria in cui lavora, una ragazza di cui è segretamente innamorato. Chiusi nella casa del professore i tre si ritrovano in un insolito menage à trois, interrotto proprio come quella stessa dinamica edipica di cui pare farsi portatore questo percorso interiore, irrimediabilmente alla ricerca di un sé che trova origine nel profondo dramma di insensatezza che grava su ognuno.

Alla sua prima prova registica, Nony Geffen si cala in un citazionismo confuso che ha dell’originale, privilegiando situazioni ai limiti del paradossale sullo sfondo di una città fantasma che l’occhio della macchina da presa rincorre costantemente senza riuscire a cogliere, confinata perennemente ai bordi del quadro. Le peregrinazioni di queste tre anime, prede di un annichilimento interiore che le rende reciprocamente dipendenti, tradisce un malessere e un disagio propri di chi non riesce più a riconoscersi in relazione agli altri e all’ambiente in cui viene calato. Nell’irruzione a casa di Anna le ultime generazioni si scontrano con quelle di ieri, ancora legate ad un’utopia di libertà che ha interrotto i sogni di chi ora si immerge nella realtà odierna. I tre ragazzi vivono all’insegna dell’assenza di ogni pudore, ma non si abbandonano mai a qualcosa di peccaminoso o di eccessivo, legati da un magnetismo che li priva di impulsi decisionali propri e li costringe alla coesione in un unico corpo. Il montaggio innovativo e lo stile insolito smentiscono e azzerano l’intento realistico che il bianco e nero solitamente convoglia. Non c’è più quella riflessione meta-discorsiva che pilotava i tre sognatori di Bertolucci, ma Godard rivive in quelle stanze fumose e assolate, cariche di occhi che guardano e si guardano, perennemente mobili. La scansione e l’espressione dei propri desideri, impreparati all’impatto con l’esterno, è possibile solo nella misura in cui si autolimitano tra le pareti di casa, troppo puri per sporcarsi con il caos. Quando la materia compatta del gruppo irrompe nell’universo esterno non può che sfaldarsi, riversata in una fuga allucinata o nella resa incredula. Tra note di ballate blues e un dinamismo anarchico che funge da moto propulsore, è nello scarto che muove le relazioni interno/esterno, passivo/attivo e pubblico/privato che si concentra tutta la tensione drammaturgica.