Qui in Italia fa sempre freddo.

Kawaku

Accra, Caserta, Roma, Verona, Francoforte. Niente a che vedere con i Kaurismaki. Lontanissimi dalla tundra, dal pallore finnico, dalla vodka. Muschi e licheni non sono i contorni di questa storia. E’ il rosso del pomodoro che dipinge il viaggio di Kawaku, ragazzo ghanese, fratello di Giobbe detto “Pummarò”. Il suo sogno è il Canada, ed una borsa di ricercatore in medicina. Dopo la laurea presa nel suo paese arriva clandestinamente in Italia, in cerca di suo fratello e di un visto che gli permetta di andare oltreoceano. Arriva in Campania, provincia di Caserta, e subito iniziano le amare verità e le dure certezze. Suo fratello Giobbe, detto “Pummarò” e raccoglitore di pomodori per una questione di poche lire, si è messo contro i vertici locali della camorra ed è fuggito a Roma. Il viaggio di Kawakusi si svela dunque per quello che è: una difficile ricerca del fratello. Arrivato a Roma scopre la capitale con le sue meraviglie artistiche e le sue miserie quotidiane. Mignotte, eroina ed una ragazza che aspetta un figlio proprio da suo fratello. Il soggiorno a Roma è breve, ma dura lo spazio di un respiro tanto da regalarci un’apparizione del Regista, della sua giovane figlia Violante, e del compianto Pasquale Africano.

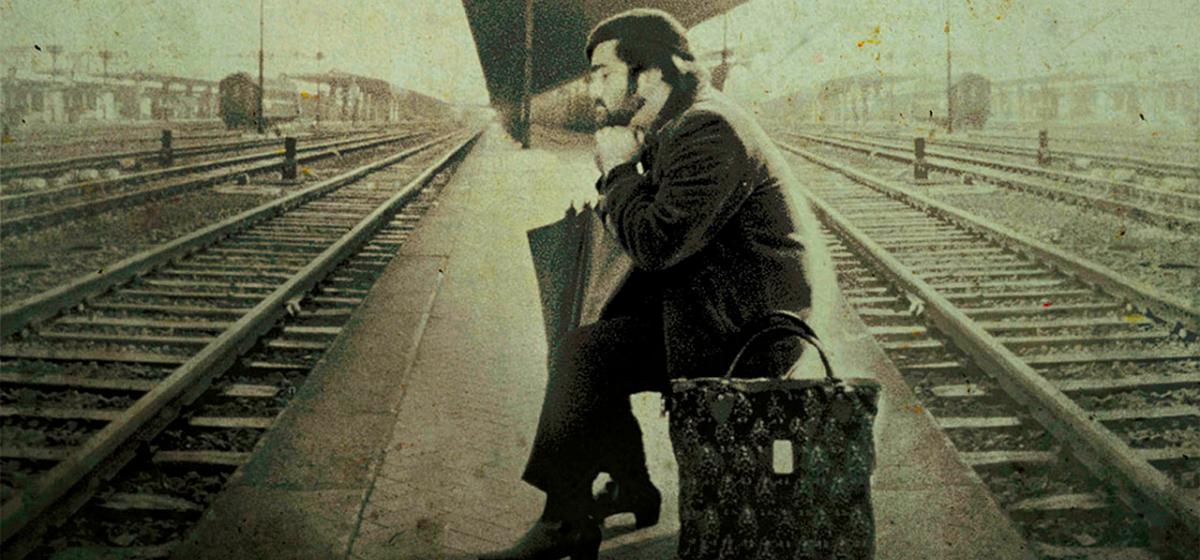

Il viaggio di Kawaku sosta a Verona. Qui conosce il duro lavora in fabbrica, metalmeccanico. La solidarietà dei suoi simili, immigrati africani, ghanesi, senegalesi, nigeriani che condividono con lui la solitaria esistenza di chi scampato dalla miseria con onore vive giorni tristi, negli occhi i villaggi e la terra natia, nelle orecchie il frastuono delle città, le parole della gente. A Verona il nostro giovane trova anche l’amore, o qualcosa del genere, di una maestrina di un centro di accoglienza per immigrati. Nel frattempo è sempre vivo in lui il desiderio di raggiungere il fratello a Francoforte. Siamo agli inizi degli anni Novanta, era un’Italia sicuramente diversa, come uguale a quella di oggi. E l’immigrazione, anzi… l’integrazione era ed è qualcosa di molto difficile. Specialmente quando si mette una bianca con un nero. Le parole della gente, il disprezzo, la violenza. Kawaku decide dunque di partire per la Germania. E la Grande Germania non è certo l’Italia, in fatto di leggi sull’immigrazione, in fatto di controlli, sicurezza, ordine. Se nella vita ci vuole ordine e disciplina in Germania siamo sicuri di trovarne. Subito fermato sul treno dalla Polizei, viene condotto poi nella capitale finanziaria tedesca dove apprenderà della morte del fratello. Qui ritroverà la ragazza africana che lo renderà zio. E un assegno dell’assicurazione dell’albergo dove il fratello prestava servizio.

Tutto questo è Pummarò, esordio dietro la macchina da presa di Michele Placido. Era il 1990. Scritto insieme a Sandro Rulli e Stefano Petraglia, l’opera vede la partecipazione del grandissimo Franco Interlenghi nei panni del pappone, di Pamela Villoresi nelle vesti della maestrina-assistente sociale, e una buona recitazione di Thywill A. K. Amenya, ovvero il protagonista, attore per caso. Anche se di tutto rispetto, Placido negli altri reparti vede la collaborazione di solidi professionisti con Ruggero Mastroianni per il montaggio, le musiche di Lucio Dalla e Mauro Malavasi e la fotografia di Vilko Filac, direttore della fotografia – tra gli altri – di Emir Kusturica.

Il rosso è uno dei migliori colori. Se poi si lega al pomodoro, è ancora preferibile. E il rosso è forse il colore dominante di questo film. I pomodori, la terra, la fatica, il sudore. E storie antiche ma sempre nuove: la schiavitù, il caporalato, in un periodo strano e particolare. Gli anni Novanta, cambiamenti profondi si sarebbero avverati nel giro di poco. E poi c’è il colore indefinito della miseria, della povertà. Ma anche dell’umiltà e dell’onestà. Cosa non da tutti. Il primo film come regista di Placido non è un’opera esorbitante. E’ un film onesto. Un buon film, considerato anche il periodo. Un film che va di pari passo con altre opere uscite in quegli anni come Mary per sempre, Ultrà o Ragazzi fuori, tutti stranamente prodotti da Claudio Bonivento, ex produttore musicale (ha magnificamente supportato Charles Aznavour e Leo Ferré in Italia). E con la produzione esecutiva affidata a quel Pietro Valsecchi, ora patron della Taodue, che in questi giorni in sala ha il merito di aver portato il comico Checco Zalone. Pummarò è un buon film in fin dei conti, che parla anche del dolore, ma senza sfruttarlo, senza metterlo alla gogna. Era un altro periodo; siamo lontani, assai lontani, dal massacro perpetuato invece dalla società odierna, dal mondo dello spettacolo mercificato e sfruttato anche nei suoi angoli più nascosti, nei suoi aspetti più sensibili e delicati. Certo in quegli anni la televisione commerciale si espandeva sempre più. Ma senza esagerare come avviene tutt’ora, nello sfruttare vergognosamente la vita e il dolore delle persone come è successo con Francesco Nuti.

Pummarò è, si diceva, un film onesto, perfettamente calato nel suo tempo, nell’Italia degli anni Novanta, dei primissimi anni Novanta. E’ un film di ricerca, di viaggio, alla scoperta della vita e delle sue amarezze. E’ un film neo-neorealista, come fu definito all’epoca, accostato ad altri film precedentemente citati. Forse un po’ esagerata come definizione. Forse inopportuna. Di certo nel corso degli anni Placido si è evoluto, in qualità di regista, toccando temi vari, ma rimanendo – soprattutto nell’ultimo periodo – legato perlomeno a temi politici. Stesso discorso vale per Pummarò, che ci offre un ritratto dell’Italia veritiero e per niente trascurabile: l’integrazione, l’immigrazione clandestina, il lavoro. Il suo ultimo Vallanzasca è forse lontano dal suo primo lavoro. L’unica costante è comunque la voglia e l’impegno di trattare certi temi non facili e che nel livellamento totale perpetrato negli ultimi vent’anni ha anestetizzato le menti di molti.