I resti di Bisanzio

Oltre lo stereotipo, un messaggio di vuoto ed oblio contenuto in una bottiglia di vetro lasciata alla deriva del Capo di Leuca.

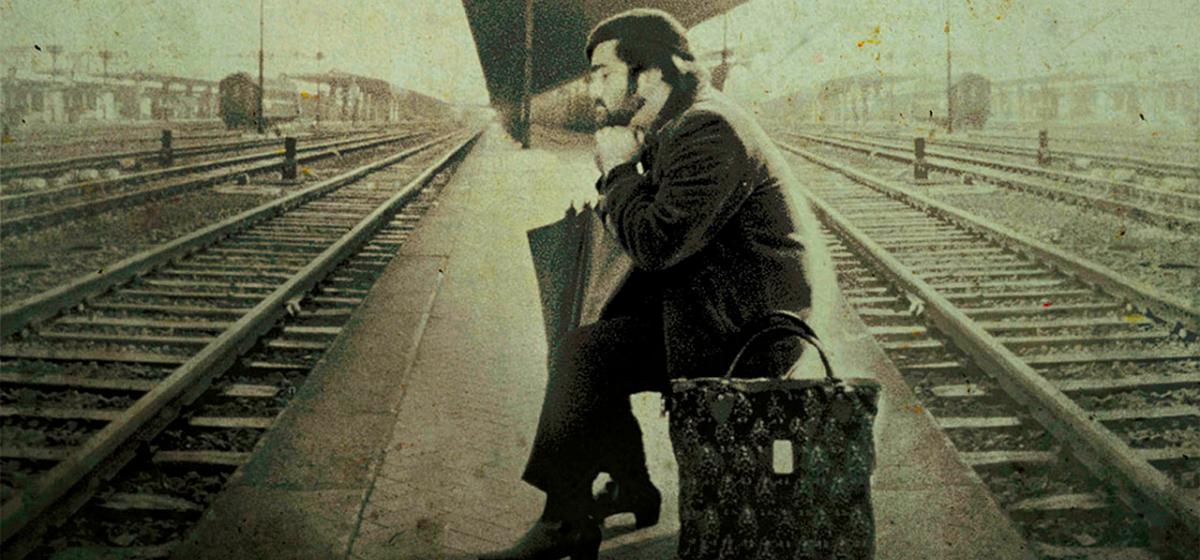

Naufraghi di mare e naufraghi di terra, senza barriere montane sulle quali fondarsi, senza scogli per aggrapparsi, nell’incapacità di costruire in sedimentate identità una geografia dell’appartenenza per (r)esistere. Terra senza più radici, solchi di traccie morenti. I resti di una cultura iconoclasta come quella bizantina in conflitto contro l’apparenza, contro il miraggio di ciò che non è, volta alla distruzione di strutture preconfezionate, plastificazioni incluse nei tratti fallaci di una bella cartolina esposta. Paesaggi venduti per prodotti e profitti su terre calpestate dai loro abitanti in lenti e silenziosi naufragi: un incendiario che brucia per azzerare e ripulire stratificanti noie ed insoddisfazioni, un musicista della banda del paese avvezzo al divertimento estivo e circoscritto dalla perdita e dalla morte, un apatico benzinaio che vive in una struttura fatiscente che solo mille anni addietro poteva svolgere la sua reale funzione. Le parole e le lettere incollate in enunciati per poi essere nuovamente strappati ed accartocciati, composti e poi distrutti come macchie delebili di una storia e di un pensiero in disfacimento. Proclami di un personaggio enigmatico che confeziona messaggi per poi gettarli in mare, verità galleggianti dentro bottiglie di vetro, senza una meta precisa e sospinti dalla corrente in direzione del vuoto. Oltre a loro tre naufraghi arrivano sulle coste salentine, trovano una terra che sostituisce il mare, un elemento solido che sostituisce uno liquido ma che non sostituisce l’azione, la funzione del naufragio. Vagano in una terra che è l’ideale prolungamento complementare dell’azione delle maree, spinti dal nulla verso l’ignoto, l’oblio dell’appartenenza in un ecosistema menzognero in quanto eden turistico per piccoli capitalismi, ma distante anni luce dalla realtà che veramente lo rappresenta, la stessa realtà che lo disegna su mappe geografiche antropocentriche; inscrivendo il territorio in quel piccolo rettangolo di terra del Capo di Leuca – appendice allo stesso tempo finale ed iniziale - luogo geografico narrativo e voce narrante in contraltare rispetto alle derive cementificatrici turistiche che l’uomo opera su di esso.

I resti di Bisanzio del regista pugliese Carlo Michele Schirinzi è un film/organismo che si trascina a terra, strisciando infetto nonostante sia vivo ed in perfetta salute intellettuale. E’ un messaggio scritto con il veleno e racchiuso in una bottiglia sospinta dalle mareggiate della realtà. Un punto di vista sotterraneo e tellurico in controtendenza alle letture edenistiche costruite su misura per quel determinato territorio, su abiti sartoriali affascinanti per occhi patinati e per larghi intervalli statistici. Il regista solleva il terreno e ci mostra cosa c’è nel sottosuolo che calpestiamo, sotto la parte visibile del nostro cammino. Attraverso una sintassi spoglia da orpelli e barocchismi enuncia il vuoto di una terra che tutti pensiamo di conoscere, dei suoi abitanti protagonisti di un naufragio secolare. Le intenzioni e gli addendi della funzione comunicativa sono ben delineati ma, data la mancanza degli operatori aritmetici nello sviluppo narrativo – che se da un lato concedono allo spettatore la sensazione della deriva – spesso creano una dissociazione semantica tra l’enunciato e l’enunciatario costringendo il significato all’interno, proprio, di una bottiglia di vetro, finendo per estraniare il messaggio (quindi il fine) allo spettatore. Costruendo un parallelismo con uno dei più grandi registi contemporanei italiani del cinema del reale, Michelangelo Frammartino, Schirinzi qui presenta la realtà disarticolando la funzione matematica interna, i fattori dell’enunciato esistono in quanto presentati e raccontati ma senza produrre un risultato univoco all’enunciatario, scopo questo che invece riesce al cinema di Frammartino, impastato della stessa sostanza del reale, in grado di rappresentare una realtà annullando il punto di vista dell’enunciatore, ma tenendo ben saldi gli operatori aritmetici della funzione espressiva, necessari per veicolare un risultato semantico a chi lo guarda. Questo per dire che la sensazione di deriva che lo spettatore vive sulla sua pelle di fronte alle immagini del film non avviene solo ad un livello contenutistico ma anche, e soprattutto, ad un livello sintattico/espressivo. Fattore questo che a volte ostacola la semplice visione a favore di un percorso intellettuale che la sottende.

Un film dedicato a chi apprezza il minimalismo espositivo, a chi crede che il reale contenga già un messaggio da decifrare e riproporre, a chi vuole o desidera abbandonarsi alla deriva, naufragare per naufragarsi.