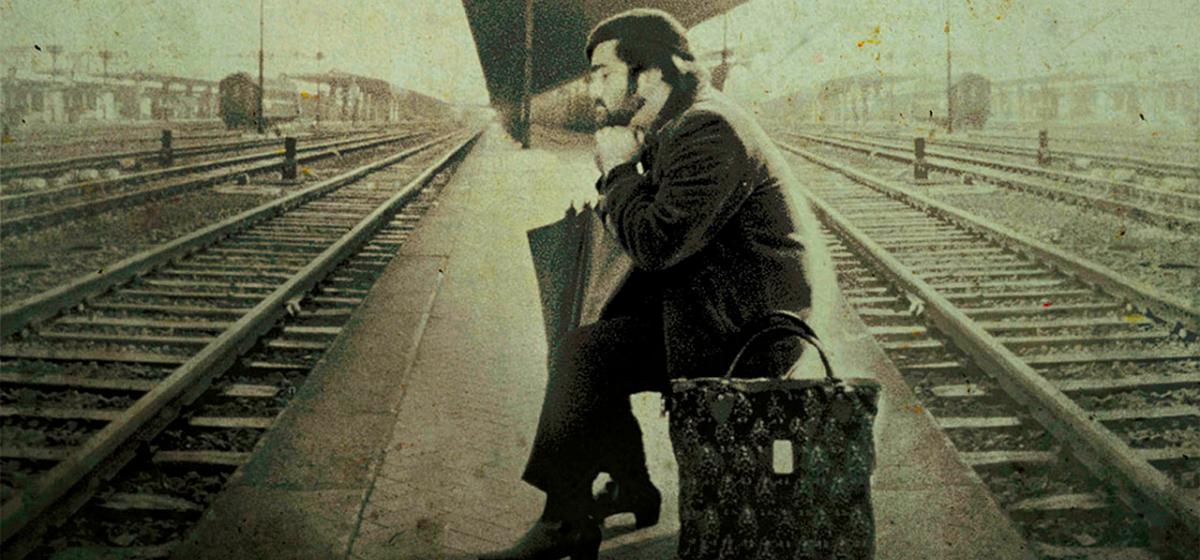

Totò che visse due volte

Censurato, osteggiato e contestato: il secondo lungometraggio di Ciprì e Maresco, indigesto e radicale.

A distanza di venti anni dalla sua realizzazione, nel panorama del cinema italiano – e probabilmente non solo – Totò che visse due volte del duo siciliano Ciprì e Maresco resta senza dubbio uno degli oggetti più scomodi, provocatori e spiazzanti che siano mai stati concepiti. Diviso in tre episodi, numerati ma privi di titolo, il film mette in scena una umanità post-pasoliniana disperata e disperante, residuato ultimo di un mondo primitivo e cristallizzato, che tuttavia (all’opposto di quanto accadeva in Pasolini) ha perso ormai, completamente e tragicamente, ogni forma di innocenza. I personaggi autodenunciano sullo schermo la propria trivialità e la propria bassezza morale senza tuttavia cercare o auspicare alcuna forma di riscatto. Per il sacro, infatti, non c’è più posto: è questo che il film – osteggiato e censurato anzitutto perché considerato blasfemo – ribadisce a chiarissime lettere.

Ambientato in una Sicilia brulla e scalcinata - paesaggio teatralizzato e surreale ai limiti del mondo e del tempo - Totò che visse due volte racconta vicende nelle quali vincono gli istinti più bassi, che tormentano e ossessionano i protagonisti: essenzialmente la sessualità (rappresentata in maniera programmaticamente antierotica, concepita più come un prurito da placare che come un desiderio di condivisione) e la sete di denaro, di fronte alla quale ogni sentimento viene azzerato, ogni scrupolo cancellato.

Nel primo episodio il povero Paletta, “scemo del villaggio” deriso e vessato da tutti, ruberà delle offerte da un’edicola votiva per pagare una prostituta, incurante che chi ha donato i suoi preziosi a Cristo è un pericoloso boss della mafia. Nel secondo episodio Fefè, alla veglia funebre dell’amato, gli sfilerà dal dito l’anello d’oro che evidentemente aveva sempre avuto a cuore ben più del compagno di una vita. L’ultimo episodio è invece una rilettura sacrilega e beffarda dell’ultima cena, nella quale Gesù – anziano, rozzo, scurrile – resuscita un Lazzaro vendicativo che la mafia aveva appena sciolto nell’acido.

L’eros è qui ridotto a mero istinto animalesco (eloquente a questo proposito la sequenza di apertura), mai disgiunto dalla violenza e dalla volontà di sopraffazione: si pensi alla scena dello stupro dell’angelo, che condensa in poche immagini brutali una riflessione potenzialmente vastissima su sessualità, rapporti di potere ed eclissi del sacro. E assieme al sacro si eclissa la donna, dal momento che i rari personaggi femminili, dalle anziane nerovestite fino alla prostituta tanto desiderata da Paletta, sono interpretati da uomini, spesso e volentieri con tanto di baffi. Perché è un eros, quello raccontato da Ciprì e Maresco, che vuole essere sempre respingente, disturbante, canzonatorio, mai e poi mai seducente, come del resto l’intero film, che pungola e provoca continuamente lo spettatore attraverso il disgustoso – bocche sdentare, corpi cadenti o deformi, perversioni e gesti osceni – e il grottesco, in una farsa sempre pronta a sfociare in tragedia, come mostra il finale che vede i protagonisti dei tre episodi riuniti sul Golgota e crocefissi.

Inizialmente marchiato da una censura preventiva e a lungo osteggiato da più parti, questo secondo lungometraggio del duo siciliano resta un’opera segnante per la sua esibita radicalità: indigeribile in ogni senso, è un film che non somiglia a nulla, che rivendica la sua unicità proprio attraverso la sua graffiante e ostinata non conformità – e in questo senso si avvicina al pasoliniano Salò, nella sua volontà estrema di essere, ad ogni costo, oggetto non omologabile, non classificabile e quindi non assimilabile alle logiche consumistiche.

Ma la sua valenza va ben oltre il gesto politico che, in un certo senso, esso rappresenta: perché quella di Ciprì e Maresco è un’opera stratificata e disseminata di simboli, che parla il linguaggio di sogno (o meglio, in questo caso, di incubo) del surrealismo, attraverso lo straniamento - vedi la recitazione raffreddata, asciugata, declamata – e il gusto dell’onirico e del visionario – valga per tutti la trasfigurazione finale di Paletta in Cristo, corpo sofferente, parcellizzato ed esposto nella teca.

Ripugnante, offensivo o disorientante che sia, Totò che visse due volte riesce a conciliare la sua esigenza di astrazione con quella che è la descrizione (o la condanna?) di una certa dimensione (a)sociale e post-storica, forse specchio deformante di un presente che ha perso definitivamente il suo orizzonte assiologico; e rappresenta, infine, una sfacciata e grandiosa rivendicazione della necessità della libertà di espressione in ogni sua possibile forma.