The Terrorizers

Il film più violento e decostruito della cinematografia di Yang, un’opera che rappresenta assieme al precedente "Taipei Story" un brillante e prezioso dittico dedicato alla metropoli.

In un saggio del 1992, The Geopolitical Aesthetic: Cinema and Space in the World System (inedito in Italia), Frederic Jameson dedica molto spazio a The Terrorizers. A parer suo infatti, il terzo film di Edward Yang rappresenta la quintessenza del cinema postmoderno, in particolare per come riesce a sfruttare l’evoluzione materialistica di Taipei per rappresentare il disagio e l’alienazione propri di una società sempre più complessa, internazionale, atomizzata.

In particolare Jameson sottolinea il modo in cui Yang cristallizza in forma cinematografica l’influenza che il nuovo spazio urbano esercita sulle vite di chi risiede e lavora nella metropoli, specie se quest’ultima sta godendo una fase di boom economico come fu per la Taipei degli anni ’80. La capitale di Taiwan viene addirittura definita dallo studioso americano un esito esemplare dell’urbanizzazione tardo-capitalistica, per come concentra nella sua sfrenata edilizia e nell’inedita crescita borghese quella mescolanza di superficie, edonismo e frammentazione propri del periodo.

Ci possiamo ricollegare a quest’analisi notando anzitutto come The Terrorizers rappresenti assieme al precedente Taipei Story un brillante e prezioso dittico dedicato alla metropoli, e in particolare al modo in cui le nuove contraddizioni sociali assumono una forma anzitutto spaziale, la cui ricaduta è diretta sui rapporti affettivi e comunicativi tra le persone. Come abbiamo già scritto nelle pagine dedicate a Taipei Story, non è un caso che questi siano i due film di Yang che più manifestano debiti nei confronti del cinema di Michelangelo Antonioni – un referente che a sua volta influenzerà molto il cinema di Tsai Ming-liang, i cui film degli anni Novanta nascono (anche) dalle scelte stilistiche esercitate da Yang in questi due lavori. Tuttavia, rispetto al film precedente, The Terrorizers si confronta in maniera diversa con i suoi modelli e obiettivi, replicando la crisi esistenziale ed emotiva dei propri personaggi in una forte scomposizione della struttura narrativa. Il risultato è il film più violento e decostruito della cinematografia di Yang, un’opera che disinnesca la sua tensione drammatica, appiattisce ogni vettorialità per enfatizzare piuttosto l’assenza, gli spazi vuoti, le sovrapposizioni casuali.

Come in Taipei Story, al centro del discorso filmico Yang pone una crisi coniugale, la fine del matrimonio tra la scrittrice Zhou Yufen e il marito Li Lizhong, un medico arrivista che non esiterà a calunniare un suo amico e collega pur di scalare la gerarchia. L’incapacità di Li di relazionarsi emotivamente con le persone e di evadere da una prospettiva di mero successo borghese viene scontata pesantemente dalla moglie, che arriverà a sublimare il proprio distacco nella scrittura di un romanzo (intitolato non a caso Cronaca di un matrimonio). Il discorso sembrerebbe una prosecuzione naturale di quanto già visto nel film precedente, sennonché The Terrorizers fin da subito (con un incipit superlativo e giustamente ricordato tra i migliori di questa cinematografia) disintegra il melodramma in un racconto dai diversi punti di vista, un falso movimento che chiama in causa una delinquente del quartiere e un fotografo urbano, giovane assetato di immagini con cui Yang si lega direttamente a Blow-Up. Tuttavia abbiamo detto falso movimento, perché le vicende di questi personaggi non diventano mai i fili portanti di un quadro generale, non c’è alcuna volontà di rappresentare effettivamente un coro da cui trarre l’immagine complessiva di Taipei. Anzi, il dialogo con Blow-Up ci dice che a Yang interessa proprio il contrario, ovvero l’impossibilità di rappresentare (e quindi narrare) la vita metropolitana dei suoi personaggi, l’impossibilità oggi di contenere e restituire le loro vite in un racconto dalla forma definita. Yang, che qui come mai prima si esprime attraverso lo spazio e gli oggetti inermi che lo compongono, accantona per una volta l’indole da narratore che già agli inizi, e soprattutto a seguire, caratterizza il suo cinema, abbracciando piuttosto un andamento poetico casuale, nel quale gli eventi si intersecano orizzontalmente in una rete di coincidenze, intersezioni, sovrapposizioni fortuite. Una cifra stilistica che ritorna anche in un suono spesso giustapposto, la cui de-sincronizzazione incrina ulteriormente l’unità dell’immagine.

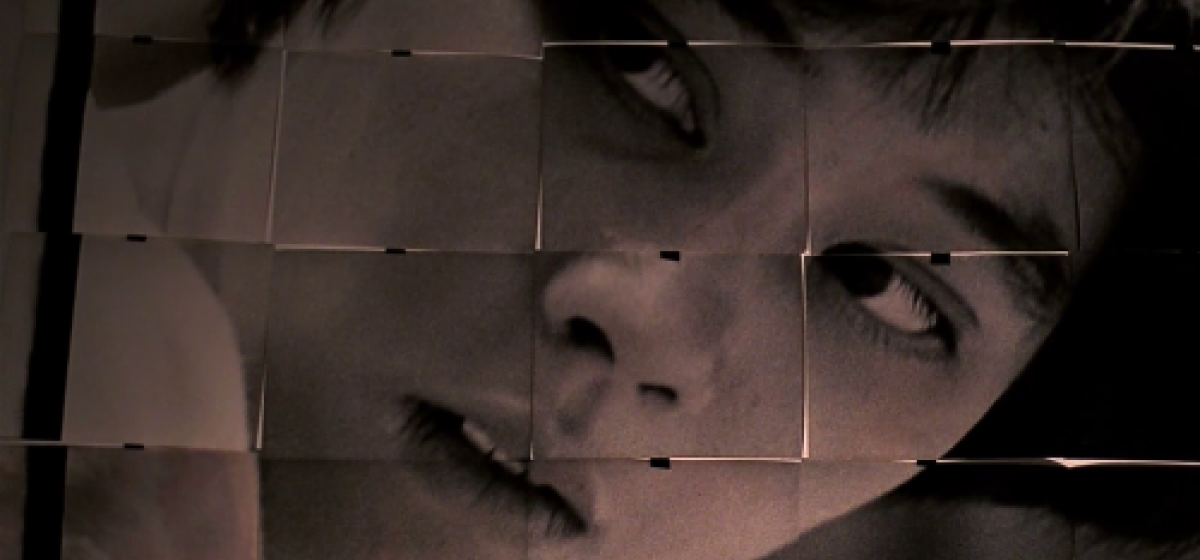

L’ipostatizzazione estrema di questa visione passa attraverso il romanzo di Zhou, una narrazione fittizia nata dalla menzogna e di cui confusamente tutti diventano complici e vittime. Zhou, regista della visione e assieme prigioniera di una dimensione irrisolta, guida gli altri personaggi nella confusione tra i piani del reale e dell’immaginario, una crasi in cui la tecnologia televisiva trova il suo ruolo propagatore e le menzogne immaginate impattano direttamente sulla realtà. Il rapporto tra questi statuti è labile, ci dice Yang, e basta poco a trasformare l’unità bellissima e romantica di un volto ritratto, in una miriade di confusi frammenti fotografici.

Come in Blow-Up l’occhio fotografico prova a scandagliare e inquadrare il mondo, ma nelle strade aliene e vuote di Taipei riusciamo a cogliere solo schegge di realtà, mescolate alle visioni cinematografiche di una mente solitaria.