Il pianeta azzurro

Franco Piavoli e l'eroica impresa d'indagare l'ineffabile con linguaggio universale ed emancipazione dei sensi

“Essendo il silenzio un fenomeno originario e non una semplice negazione del discorso, esso è qualcosa di positivo, è un mondo in sé: dove c’è il silenzio, l’uomo è guardato da esso. ” da Persona e ragionevolezza, F. Bellino

La disamina di un film comporta cogliere come e quanto il testo interroghi la mia sensibilità, la mia cultura, il mio cuore. D’altro canto, solo rispettando i fattori oggettivi che ordinano l’opera e non il gusto personale può comporsi una traccia interpretativa condivisibile. Ma quando il mio giudizio incrocia un lavoro spiazzante per la massima autenticità del linguaggio e il pieno trasporto estatico della fruizione, il postulato cade sotto una felice resa e lo smarrimento assurge ad invocazione: voglio perdermi in questa pacificazione dell’universo mostrato, restare in questo abbraccio terrestre che è umilmente solo cellula, radice, acqua, colore, respiro e fremito, uomo e donna, albore e tramonto, armonia, luci e ombre, poesia. Dinanzi a ciò che si manifesta puro esperanto, vertice della settima arte nel suo tendere ad un ideale linguistico e filosofico, forse non occorre alcuna pratica argomentativa.

Se l’arte è un’espressione che permette all’uomo di conoscere più di quanto egli stesso possa spiegarsi, Il pianeta azzurro, di Franco Piavoli, è indiscutibilmente quest’arte.

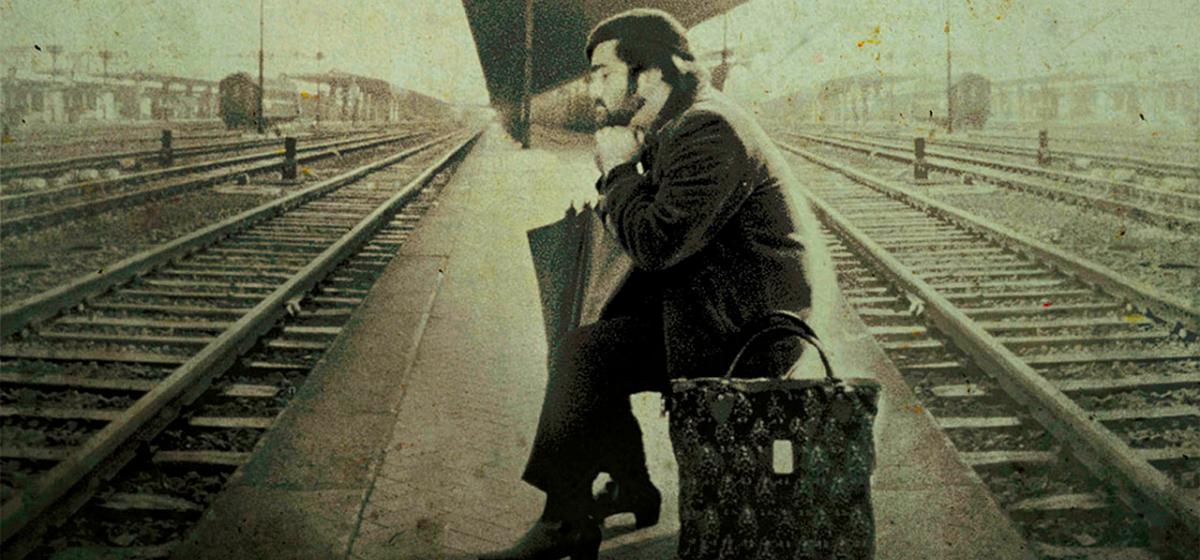

Presentato nel 1982 alla 50ma Mostra del Cinema di Venezia, l’opera prima del noto insegnante di Pozzolengo, classe 1933, riscosse numerosi premi, ma su tutti (com)mosse l’incommensurabile coscienza di uno dei padri del 900 cinematografico, Andrej Tarkovskij. L’autore di Scolpire il tempo, affermò “Il pianeta azzurro è un poema, un concerto sulla natura, l’universo, la vita. Un’immagine diversa da quella sempre vista”. Eccolo, avrà pensato Tarkovskij, l’artista “in grado di oltrepassare i limiti della ragione rettilinea per esprimere la particolare natura dei sottili legami e dei fenomeni profondi della vita, la sua complessità e verità”. Come non poteva esserlo, l’esito di ben due anni di lavorazione in assoluta libertà, dedizione e ricerca, traboccante di un coraggio nobile, che va dallo slancio fraterno del produttore Silvano Agosti, alla sinergia con la moglie Neria, sua unica assistente, cui il film è dedicato, sino a quei collaboratori spirituali ringraziati nei titoli di coda: Giacomo Leopardi, gli alberi, i fiori e gli animali di Val Bruna.

Il De rerum natura di Lucrezio apre in esergo questa breccia all’origine del creato, che di dettaglio in dettaglio, prende forma e si fa percorso; un punto di vista che paradossalmente non parte dallo spazio a ribadire quell’azzurro della Terra vista dall’alto, ma è già sprofondato nel microcosmo di un “fazzoletto di terra”, a dirci invece quanto è sfavillante il corpo lucente di una lumaca nel suo trascinarsi crepitante.

Non si tratta certo di uno sguardo scientifico o di un moto esistenzialista, cui l’obiettivo e il montaggio si piegano per celebrare l’estetica primitiva immune tanto ai millenni, quanto al ciclo delle stagioni ed alla quotidianità dell’uomo. La rivelazione, la rivoluzione si dirà, sarà proprio nella concezione di visione che non è apoteosi della vista attraverso inquadrature eccezionali per l’occhio nudo, ma puro ascolto delle immagini, svincolate dalla tirannia di una qualsivoglia drammaturgia, prima di tutto della parola. Piavoli mostra come l’ineffabile non possa essere ricreato dall’uomo, bensì solo incontrato nell’ascolto di una esperienza silenziaria in-audita.

Con la sua personale grammatica, a posteriori ribattezzata “ritrovato alfabeto della natura”, il regista compone una partitura sonora, colonna portante, in cui voci e suoni sono puro phone e dunque, palpito, ritmo, canto coreografico, concerto vibrante, in cui a dominare è l’atmosfera connotativa del frangente colto, anziché la sua esclusiva denotazione referenziale. Solo in tal modo potremo darci ragione della pulsione di striduli siderali, ancestrali sibili di vento, che accarezzano le superfici granitiche dei ghiacciai, acqua primordiale ancora allo stato solido e striata, inconcepibile prima che prenda a scrosciare, ribollire gutturale.

Di questo linguaggio naturale accessibile all’uomo, Piavoli valorizza, forse in modo ancora ineguagliato, l’ambivalenza ontologica di discorso/silenzio, la disponibilità all’ascolto, quale dimensione distintiva alla pari della ragione. Se in modo più evidente per lo spettatore, viene sovvertita la psicologia della percezione visiva portando lo sfondo a farsi figura nel gigantismo del primo piano, allo stesso modo viene esaltato il silenzio d’ambiente (vento, acqua, versi d’ animali, vociare umano, frastuono meccanico) come discorso positivo originario. E dal momento che nel bagno acustico sono le immagini a seguire la musicalità, anziché farsene accompagnare, l’ombra può assurgere a protagonista. La macchina da presa cattura nella semioscurità bluastra di luna piena lo spettro burrascoso delle fronde secolari nel boato dell’imminente tempesta; nella penombra delle pareti domestiche insegue la fuga giocosa di silhouette - Peter pan, scucitesi da piedi bambini, per rifugiarsi sin sulle alte mura del caseggiato, come proiezioni fuggite dalla sala; pertanto, un uomo trascina via il portone di un capannone a tutto schermo come una dissolvenza a tendina del cinema muto, ad aprire dal nero il sipario sulla geometria del lavoro, le opere idrologiche, le macchine agricole, i fari della trebbiatrice nella notte come occhi alieni. In poche risonanze si dispiega un’elissi impercettibile: i fragori di natura, i clamori di famiglia, i trambusti industriali saltano quei 100’anni in un giorno solo, dagli aratri nei campi agli aerei nel cielo.

E l’unica volta che la voce umana irrompe articolata e comprensibile, sarà una trasmissione radiofonica, un commento all’andamento finanziario, che invade i campi coltivati: è il contrappunto sull’indifferenza delle immagini, su una civiltà che volge al tramonto. Tanto e solo per questo può giustificarsi quell’inaspettata sonata in epilogo, la commemorazione della perdita della sacralità delle mani nella terra.

La vita si vive una sola volta e l’uomo è irripetibile, ma nell’immaginare ciò che ci è comune, questa nascita che si ripete di cosa in cosa, Piavoli compie l’impresa umanista forse più romantica ed eroica, non rinunciare ad indagare l’ineffabile costruendo un linguaggio universale di pensiero emotivo ed emancipazione dalla gerarchia precostituita dei sensi.

Il suo personalissimo Ulisse (Nostos – Il Ritorno, 1990) ne sarà capolavoro totale.